新潟県には様々な伝説・民話が存在します。この記事では、数ある民話の中から、小千谷市若栃地域に伝わる「真人むじな伝説」について紹介します。

「真人むじな伝説」とは地域の方々を困らせていた、いたずら好きの大きなおむじな(貉)に関するお話です。この伝説は、ただ単に動物と人間が争う様子を描いているだけでなく、地域の歴史や文化、そして人々の心のありようを映し出す鏡として、今日まで大切に語り継がれてきました。

この興味深い民話について、背景、物語の展開、登場するむじなの特性、歴史的な関連性、地域社会への影響、そして物語が教えてくれることなどを、これから詳しく見ていきたいと思います。

真人むじな伝説のあらすじ

真人むじな伝説は、若栃の南山にたくさん住み着いていたむじなたちが、作物を荒らしたり、人を化かしたりと、いろいろと悪いことをしていたこと、そして、これに困り果てた村人たちが、むじなと戦った様子を描いています。村人たちは、草相撲で大関を務めるほどの力持ちである弥六さんをリーダーにして、鍬や鎌などの農具を持って、むじな退治に向かいました。

ところが、むじなたちはとても賢く、弥六さんの親戚を装って、「村に不幸があった」という嘘の知らせを届け、村人たちを退散させることに成功したのです。その後も、同じようないたずらが何度もあったため、村人たちは自分たちだけではどうにもならないと考え、小千谷の代官所にむじな退治をお願いすることになりました。

代官所から役人の方々が派遣され、南山のむじなの巣穴を掘り進める作戦が始まりましたが、むじなたちは大きな石や小さな石に化けて抵抗しました。さらには、「若栃の村中が火事だ!」と叫び、煙を上げて村人を騙し、その隙に退治用の道具を奪って逃げてしまったのです。

そこで、役人の方々は、杉の青葉を燃やして煙を穴に送り込む作戦に切り替えましたが、なかなかむじなは出てきません。一時間以上も煙を送り続けたところ、遠く離れた佐渡島の金北山から煙が上がっているのが見えたということです。このことから、真人のむじなたちは、地中深く穴を掘り進め、佐渡島まで逃げてしまったと伝えられています。そして、この真人のむじなの親分が、佐渡の団三郎むじなになったというお話で終わります。

別の言い伝えでは、村人たちが一生懸命穴を掘り進めた結果、34匹ものむじなを捕まえたそうですが、最後に大将のむじなが岩に化けて谷に落ち、向かいの山の上で腹鼓を叩いて、村人たちを悔しがらせたということです。この時、村人たちは会津藩士から日の丸の旗を授かり、堂々と穴掘りを行ったとされています。

伝説が生まれた場所と関連する地域

真人むじな伝説は、現在の新潟県小千谷市真人町若栃地域で伝わるお話です。この地域は、昔からたくさんのむじなが住んでいた南山を背景に、物語の舞台となりました。

伝説の中で重要な場所となるのが、佐渡島の金北山です。むじなたちが逃げ込んだとされるこの山は、若栃からは遠く離れていますが、伝説の中では、この二つの地域を結びつける象徴的な存在となっています。このように遠い場所へ逃げるという展開は、むじなたちの特別な能力と、物語の壮大さを際立たせる要素になっていると考えられます。

また、若栃にある妙義山神社では、若栃豊年祭というお祭りにおいて、「むじな焼酎」というお酒がお供えされています。この焼酎は、伝説に出てくる「むじなの穴」で貯蔵・熟成されており、お祭りの際には藁で作られた飾りを付けて神社に奉納されます。このことは、伝説が現代においても地域の文化や伝統と深く結びついていることを示しています。

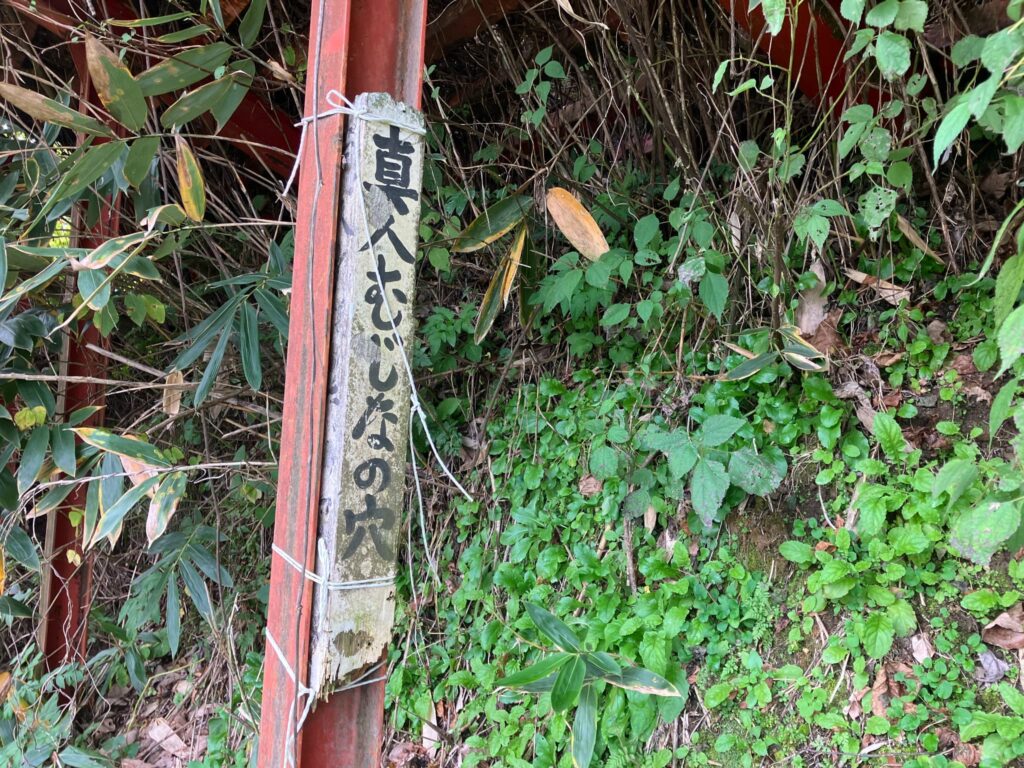

さらに、伝説に登場する「むじなの穴」は、今も若栃の南山にあり、柵が設置されていて、立ち入りが禁止されています。この場所は、伝説を語り継ぐ上でとても大切な場所となっており、地域の方々や訪れる人々にとって、物語を身近に感じさせる存在となっています。

伝説の主な登場人物と物語の展開

真人むじな伝説の主な登場人物は、いたずら好きのむじなたちと、彼らに困っていた若栃の村人たちです。村人たちの代表としては、力自慢の弥六(弥六)さんが、むじな退治のリーダーとして登場します。彼の存在は、村人たちの勇気と、みんなで力を合わせることの大切さを表していると言えるでしょう。

物語は、むじなたちのいたずらから始まり、村人たちが自分たちで退治しようと試みるものの、うまくいかないという展開になります。その後、代官所にお願いするという新たな展開を迎え、役人の方々とむじなたちの間で、知恵と策略を使った攻防が繰り広げられます。特に、むじなたちがいろいろなものに化けて人間を騙す場面は、この物語の大きな魅力の一つです。

最終的には、むじなたちが佐渡島へと逃げてしまうという、驚きの結末を迎えます。この展開は、むじなたちの賢さと、人間側の限界を示すとともに、物語に不思議な要素を加えています。また、一部の語り伝えに出てくる大将むじなの最後の抵抗は、むじなたちの誇り高さや、人間に対する意地のようなものを感じさせます。

伝説に登場する「むじな」について

伝説に出てくる「むじな」は、ただの野生動物としてではなく、知恵があり、いたずら好きで、さらには人間を化かすことができる特別な生き物として描かれています。彼らはみんなで一緒に生活し、作物を荒らすだけでなく、人間の気持ちをうまく利用して騙すなど、その行動はまるで人間のようです。

特に注目すべきは、むじなたちがいろいろなものに姿を変える能力です。石や人間の親戚、さらには火事の煙など、その変身ぶりは多岐にわたります。この変身能力は、むじなたちが単なる動物ではなく、不思議な力を持った存在であることを示唆していると言えるでしょう。

一方で、むじなたちは完全に悪い存在として描かれているわけではありません。彼らのいたずらは、人間を困らせるものですが、どこかユーモラスで、憎めない一面も持っています。特に、最後の抵抗として岩に化けて腹鼓を叩くという行為は、人間に対する挑戦的な態度を示すと同時に、彼らの生命力や賢さを感じさせます。

民俗学的に見ると、「むじな」は地域によってタヌキやアナグマを指すことがあるそうです2。この真人むじな伝説においては、具体的な種類の特定は難しいですが、その描かれ方から、人知を超えた力を持つ存在として、地域の人々によって語り継がれてきたことがわかります。

この伝説が地域社会や文化に与えている影響

真人むじな伝説は、単なる昔話としてだけでなく、地域社会や文化にさまざまな影響を与えていると考えられます。

まず、観光資源としての活用が挙げられます。小千谷市の観光サイトでこの伝説が紹介されている1ことからもわかるように、この物語は地域の魅力を伝える上で大切な役割を果たしています。伝説の舞台となった若栃地域や、「むじなの穴」といった関連する場所は、観光客の方々にとって興味深い訪問先となるでしょう。

また、地域の伝統的なお祭りにも、この伝説が深く関わっています。若栃豊年祭で供えられる「むじな焼酎」は、まさに伝説を象徴するものであり、地域の方々のアイデンティティを形作る上で重要な要素となっています4。焼酎の名前や、むじなの穴で熟成されるというストーリーは、お祭りをより特別なものにしていると言えるでしょう。

さらに、この伝説は、地域の方々の間で共有された思い出や、大切にしている考え方を育む役割も果たしてきたと考えられます。むじなたちの知恵やいたずら、そして人間たちが一生懸命に立ち向かう様子を描いた物語は、世代を超えて語り継がれることで、地域の一体感や結びつきを強めてきた可能性があります。

5で触れられている、むじな退治の許可を得る際に会津藩士から日の丸の旗をいただいたというエピソードは、当時の社会の状況や、地域と藩との関係を示す貴重な情報であり、この伝説が単なる作り話ではなく、実際にあった出来事と結びついている可能性を示唆しています。旗がなくなってしまったことを残念がる人々の声は、この伝説が地域にとって単なる物語以上の意味を持っていることを物語っています。

伝説から読み取れる教訓やメッセージ

真人むじな伝説からは、さまざまな教訓やメッセージを受け取ることができます。

まず、自然に対する畏敬の念や、人間と動物が共に生きていくことの難しさといったテーマが挙げられます。むじなたちのいたずらは、人間の生活する場所に侵入してきたとも考えられ、自然の力や野生動物の存在に対して、人間は謙虚でなければならないということを教えてくれます。

また、知恵や工夫の大切さも、この伝説から学ぶことができます。力だけで解決できない問題に対して、知恵を絞り、さまざまな作戦を立てて立ち向かう村人たちの姿は、困難に直面した時の人間の強さを示しています。一方で、むじなたちの賢さは、安易な油断や思い込みに対する注意を促しているとも言えるでしょう。

さらに、この物語は、地域社会の協力や団結の重要性も示しています。むじなという共通の敵に対して、村人たちが力を合わせて立ち向かう姿は、地域社会の結びつきを象徴しています。

全体として、真人むじな伝説は、地域の人々が自然や動物とどのように向き合い、困難な状況をどのように乗り越えてきたのかを伝える、とても大切な文化遺産と言えるでしょう。

まとめ

真人むじな伝説は、新潟県小千谷市若栃地域に伝わる、ただのいたずら好きの動物のお話ではなく、さまざまな意味を持つ民話です。その背景には、地域の自然、歴史、そして人々の暮らしや気持ちが深く関わっています。

物語に出てくるむじなは、賢くて人間を騙す存在として描かれながらも、どこか憎めない魅力を持っています。この伝説は、地域社会の協力や知恵の大切さを教えてくれるとともに、自然への敬意を呼び起こします。

現代においても、観光や伝統行事を通してその影響力を保ち続けており、地域文化の重要な一部として、これからも大切に語り継がれていくことでしょう。

| 年代 | 出来事/情報 |

|---|---|

| 約170-180年前 | 真人むじな伝説の出来事(むじなによる被害、退治の試み、佐渡への逃亡) |

| 1841年 | 若栃で446人が参加し、70匹の貉を駆除したという歴史的な記録 |

| 1994年(平成4年) | 若栃神社の賽の神行事で「ごちんたい」(男性の隠部を模した藁製の棒)の制作が始まる(直接むじな伝説ではありませんが、若栃の地域文化を示す) |

| 不明 | 真人むじな伝説が小千谷市観光協会のウェブサイトで紹介される |