遡ること2022年の12月3日。

私はその夏にたまたま出会ったサイトの「田んぼを元気にするお手伝い」というキャッチコピーに強く惹かれ【Work Rice】というプロジェクトに出会いました。新潟の食と農を守る地域貢献ツーリズム。

全ての言葉が心に刺さり、その中で開催されていた『Writing Trip』をきっかけに小千谷市の中山間地域である若栃集落を初めて訪れました。

根底にあったのは、生まれてからずっと当たり前のように実家の両親が作ってきたお米を食べれる事が当たり前でないという事に気づいた事。

「令和の米騒動」と騒がれる中で、お米の値段や仕入れ状況に一気一憂する時代。

年を重ねて米作りがいつまでできるか分からない両親から美味しいお米を定期便で送ってもらえている私は本当に幸せ者です。

(食べ盛りの息子が二人いるので、お米をもらえなくなったら…本当に困ります)

若栃のしめ縄作りの取材や体験をきっかけに、自分なりに感じた故郷の魅力を発信したいとこめむすひに記事を執筆させてもらいながら、あれから2年の月日が流れ…。

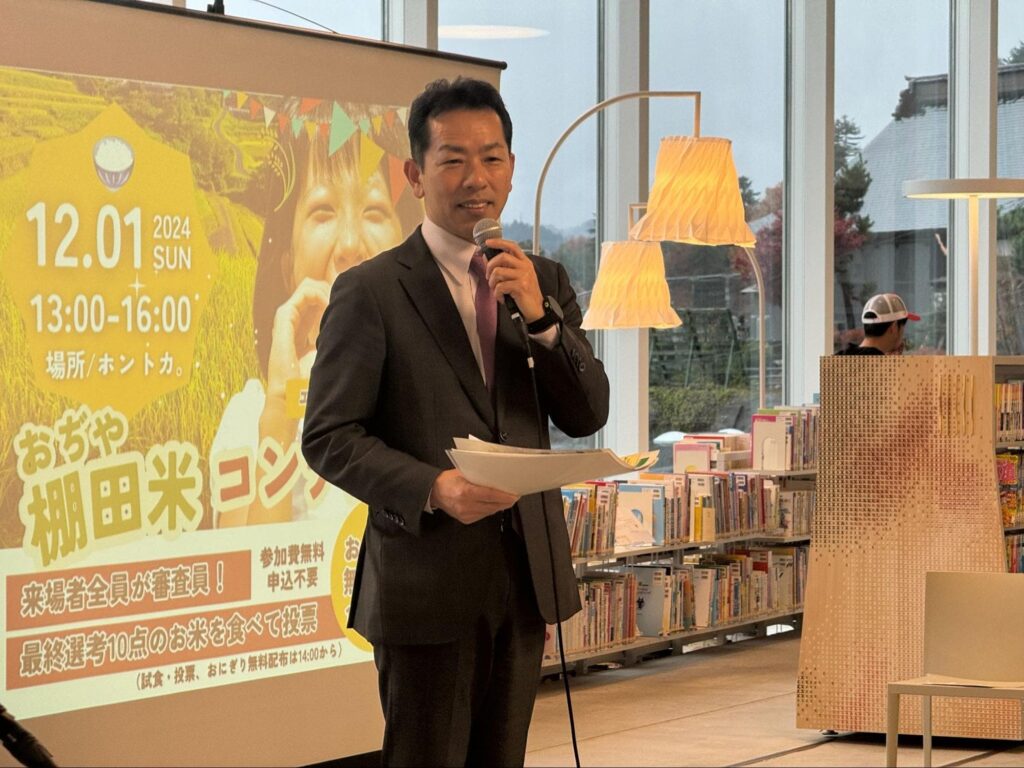

そのご縁により「おぢや棚田米コンテスト」に特別審査員としてお声をかけていただきました。実家のお米しか食べた事のない私がひとさまのお米を審査をする日が来るなんて!

自分に果たして審査なんてできるの?と戸惑いながらコンテストに参加し、感じた事をこちらに綴らせてもらいます。

お米の美味しさって何だろう?

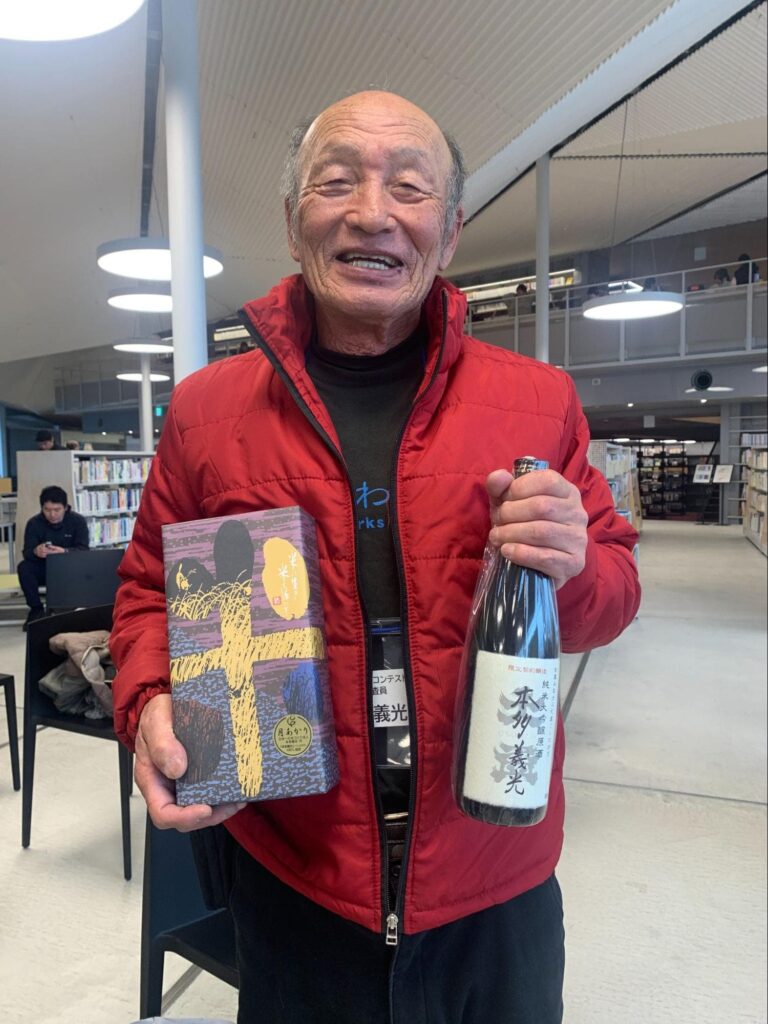

コンテストの冒頭は群馬県みなかみ町の米農家である「アグリサポート有限会社」

代表の本多義光さんのお話。

ご自分でもお話していましたが、米どころというイメージではない「みなかみ町」という場所で美味しいお米を作っているのが意外ですよね?と投げかけていました。(確かに群馬=お米のイメージがありませんでした)

今回のコンテストで一次審査を通過したお米は玄米を「穀粒判別期」「食味分析機」で審査し、食味と整粒値の両方が基準に達した中で、高い数値の10品が選ばれました。

お米の美味しさを言語化し、その価値を伝える事はそれぞれの価値観に委ねられるところがあり、「好み」「美味しさ」を言葉だけで伝えるのは非常に難しいかと思います。

パンに例えるならば、私はハード系の歯応えがしっかりした小麦の味が濃いパンが好きだという事を言語化して伝える事ができるのですが、どんなお米が好き?と問われたらその言葉を持っていません。

お米の美味しさを科学的な視点から数値化する事で、基準を測れるという事は美味しさを表現する一つの手段になるんだと感じました。

減反政策により、自分のお米に付加価値をつけるという事を目指してきた本多さん。

平成20年に「お米日本一コンテストinしずおか」で入賞すると、数々の全国のコンクールで受賞を重ねてきました。

食味計で90以上のスコアを出すと同時にお米の値段も価値が上がり、受賞を重ねていく事で企業から声がかかるようになったそうです。本多さんのお米をブランド化する事での販路を拡大してきた歩みをお話してくれました。

本多さんのお名前が大きく入った日本酒や、お米をお煎餅として商品化しています。

コンテストの実行委員でもあり、若栃にある農業法人Mt.ファームわかとち代表の細金剛さんとの対談も。

Mt.ファームわかとちは地域活性化、地元の農業の後押しや販売促進の為に2016年に地元の農家の共同出資により設立されました。

若栃集落は自然豊かな棚田が一面に広がる人口約100人の小さな集落ですが、20年前の中越震災以降、農業の担い手不足、高齢化など様々な課題と向き合ってきました。

備蓄米が放出されるような時代の中で、私達が安心して美味しいお米を食べられるという事が当たり前ではなくなってきたように感じます。

お米の転売などが日々ニュースで囁かれる中で、その価値やブランドをしっかりと守り、正当な収入を農家が得る事は農家の方の未来にも繋がるし、私達消費者が安心してお米を食べられるという環境にも繋がるのだと思います。

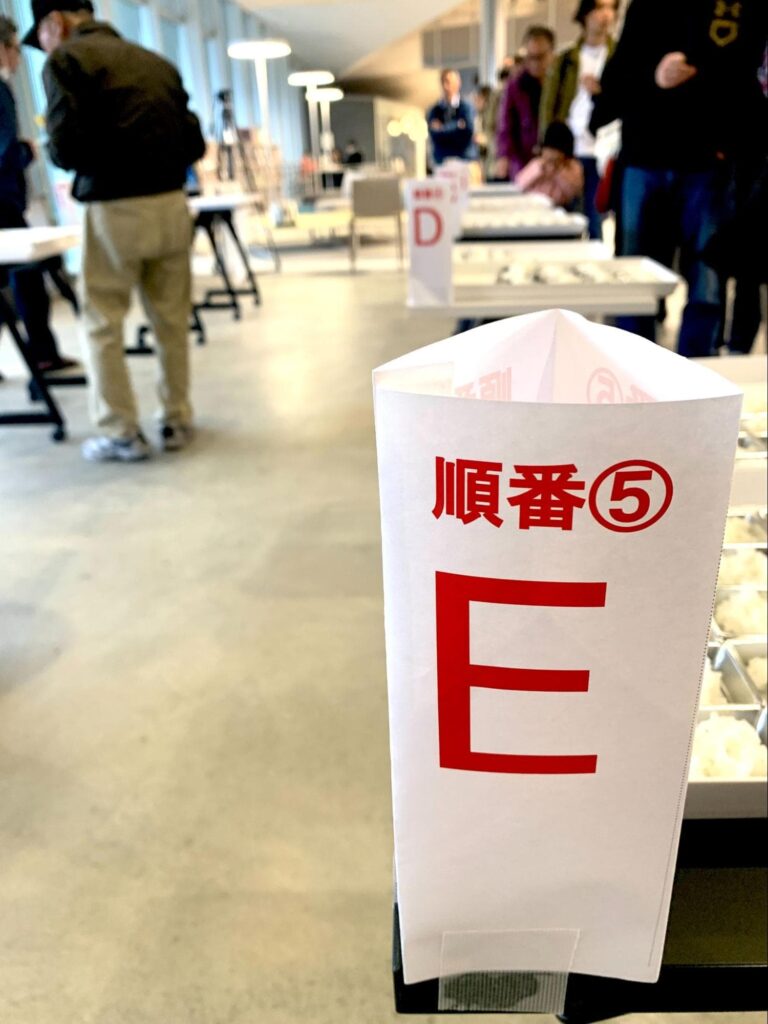

来場者も!みんなで最終選考のお米を試食

コンテストでは来場された方々が一般審査員として120名程度、最終選考に残った10点のお米を食べて投票が行われました。

試食もできて、投票するとおにぎりも無料配布されるという何とも米尽くしのイベント。

10種類のお米を同時に食べ比べる経験というのは、このご時世とても贅沢な事。

老若男女の皆さんが来場しており、お米を味わい「最も美味しいお米」に投票をしてもらいました。

小千谷市の宮崎市長もお見えになり、講演を終えた本多さん、地元で愛されるスーパーマーケットを運営する株式会社たかの取締役開発担当の星野さんなど、専門家も交えながら試食を開始。

私の他に同じく『こめむすひ』に執筆されている

大谷さん(日本酒の魅力を発信する愛好家)と

米田さん(お米を愛する学生で地域づくりインターンの会で岩沢に約2週間滞在)の6名で審査をさせていただきました。

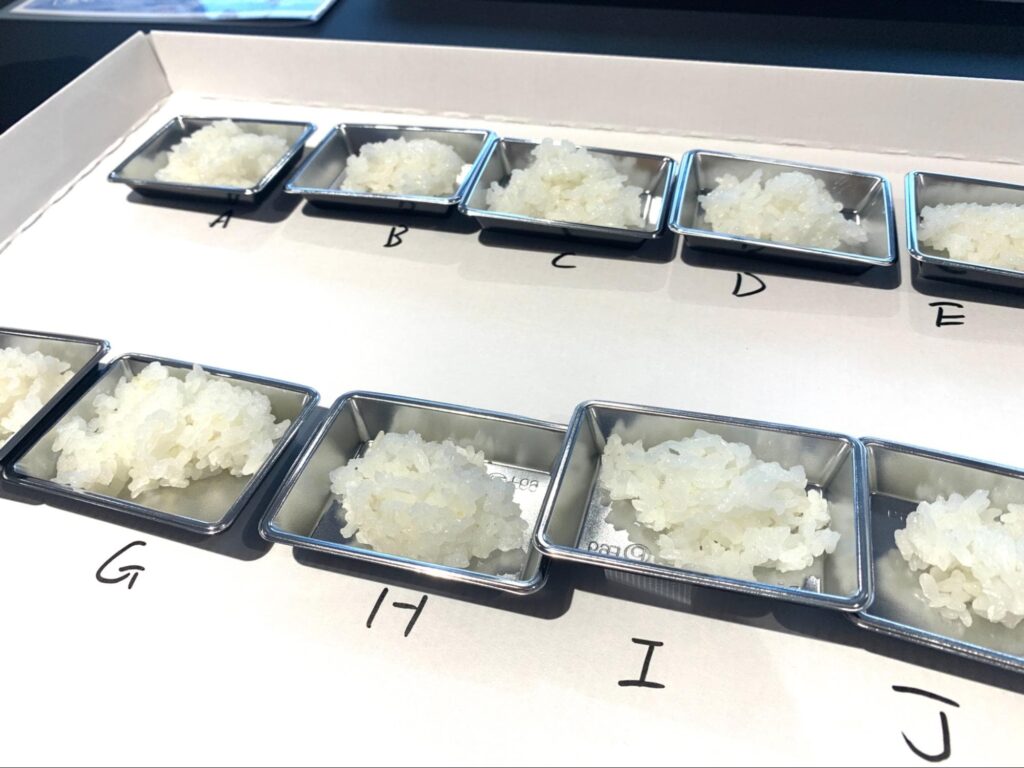

「外観」「味」「食感」の基準でお米を審査。

ただ「美味しい」のではなく、その理由を考え美味しさの理由を一つ一つ丁寧に紐解いていくような作業です。

見た目は大きな違いはないものの、よく観察するとしっかりした粒立ちであったり濁りのない色の美しさなど、それぞれの個性が見えてきます。

微妙に噛んだ時のあっさり感やもっちり感など、水分量や甘味の違いなどもそれぞれにありました。僅差であるものに数値を付けるのはとても難しく最後まで正解のない問いに、迷いに迷ってしまいました。

初開催のコンテスト 最終投票の結果は?

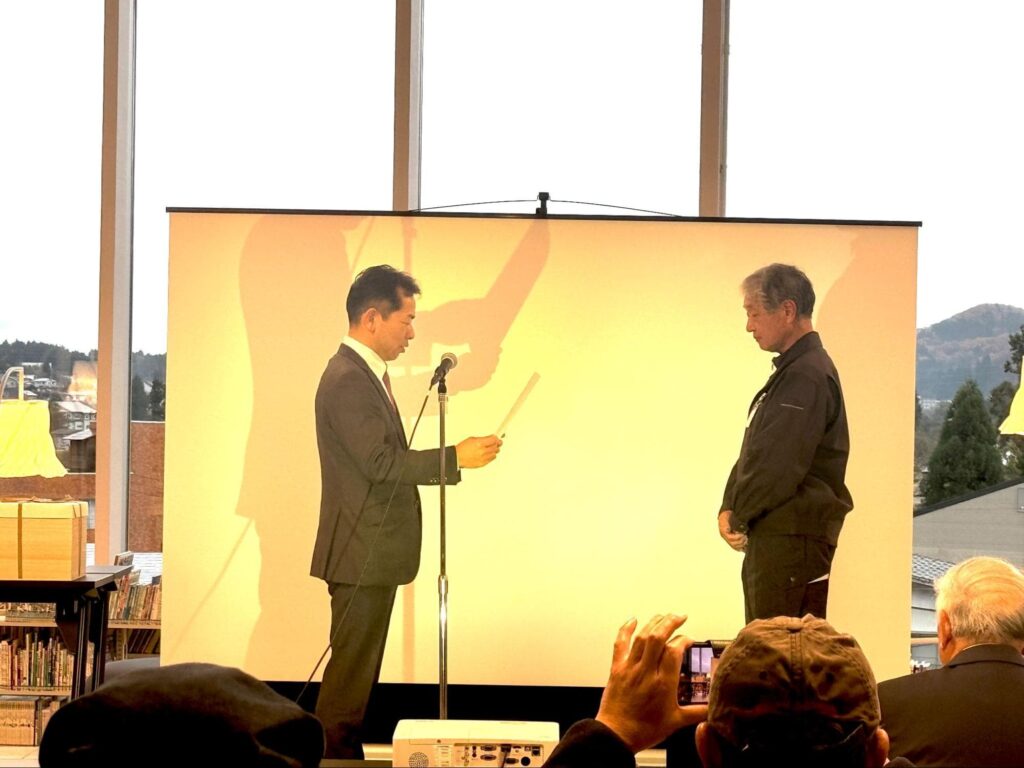

市民の方々に振る舞った試食のお米も早々になくなり、審査員との投票の結果を集計し、いよいよ受賞者の結果発表です。

最も評価の高かった「市長賞」を宮崎市長から発表していただき、

今回は米づくり28年続けられている若栃で専業農家である細金靖さんに贈られました。

おめでとうございます!

続いて「会長賞」「ホントカ。賞」 の発表。

ステージに上がった農家の皆さんはどなたも腰が低く、丁寧に頭を下げていました。

何十年も農家を続けている方もいる中でまだまだ道半ばです…といったような謙虚さがとても印象的でした。

新潟の人の忍耐強さだったり奥ゆかしさのような気質が伝わり、自分のお米が一番だ!美味しいはずだ!といった評価が照れ臭いようにも感じました。

今回のコンテストのパンフレットでは本選出場者の方のインタビューが掲載され、お米づくりのこだわり、そのモチベーションなどが紹介されていました。

本選出場に至らなかったエントリーされた農家さん全てのお名前が記載されていて、どの地域でどんな方々がどんな思いで農業をしているのか。

その橋渡しとなる今回のコンテストは農家のPRの素晴らしいきっかけになったと思います。

地域でさまざまな人が混ざり合っていく

私がこのコンテストに参加したかった理由の一つとして、ちょうど東京藝術大学の社会人履修向けプログラム【Divercity on the Artsプロジェクト】(通称:DOOR)を受講していたのも大きな理由でした。

藝大で福祉?と思われるかもしれませんが、アートが「創造的」なものであると同時に人を豊かに幸せにする事を目的とするならば、人が生活の中で幸せに生きるための取り組みや考える福祉的な視点ととても領域は近いものなのではないかというコンセプトに基づいているからです。

ちょうど2024年の小千谷市のまちなかである病院の跡地にできた市民の文化共創地点としてオープンしたばかりの文化共創地点の「ホントカ。」はまさにそのような素晴らしい空間でした。

本を読んでいる人、勉強をしている学生、カフェでくつろぐ人。本来の目的とは別の一見関係のなさそうな方も、会場の中央でオープンにコンテストが開催され、偶然そこで繋がったり新たに知ることや関係性が生まれたり。

DOORの授業の中ではまさに、過疎や少子化、農業の後継者不足、伝統文化の継承など地域課題についてアート的視点を取り入れてプロジェクトを発足させて、その課題を解決しようとしている様子を学ぶ機会がありました。

文化を共に創りあげていく場所、人、空間。

年齢や地域などを越えて、小千谷のお米がアートや福祉と同じように、共に支えあったり共感したり、ここでしか生み出せない価値を色々な人が混ざり合って生み出していけたらいいなと感じました。

小千谷で食べるからこそ!何倍も美味しく感じる

(新幹線で埼玉に戻る日、浦佐駅に向かう上越線の車窓から)

先日、小千谷のお米の美味しさについて夫と話す機会がありました。

同じお米でも条件による味の違いについて。お米を炊く際の水の美味しさはもちろん、お正月に帰省した時のあの湿度や空気感、環境など全てがお米を美味しく感じさせる条件が揃っているのでは?という事を話していました。

実際、実家から送られてきたお米を自宅で炊飯しても実家で食べるお米とは全く別物です。浄水器もつけていない実家の水は本当に美味しくて、お茶や珈琲ですら全然違います。

水が美味しいというのは、私達にはコントロールできないし、それだけで感動します。

きっと小千谷に住んでいたらそのような違いも分からなかったかもしれませんが、この土地の水、土、空気、全てがぴったりと一致して美味しさに繋がるのだと思います。小千谷で作られたお米を味わうなら小千谷での水で炊いたご飯が一番美味しい!

ここで生まれて、田んぼがあって、美味しいお米が食べられるという事の幸せをしみじみと感じています。

山本由佳

小千谷市出身、埼玉県在住。自宅の近くにあるコミュニティカフェで働いています。大学在学中広告を作る仕事に憧れコピーライターを目指し、地域情報誌の編集者として働いていていた経験もあります。子供が生まれ帰省する度に故郷の素晴らしさに気づき、山、海、お米、野菜、美味しい水、好きなものが詰まっている新潟ともう少し関わり合いながら生活していきたいと考えています。