春彼岸とは、春分の日を中心とした前後7日間の期間を指します。彼岸は年2回あり、秋分の日前後は「秋彼岸」と言います。

ご年配の方とお話をすると「来週は彼岸だからお墓参りに行く」など、お彼岸という言葉は普通に出てきますね。

本記事では春彼岸の昔からの過ごし方や行事食として食べられてきたものを紹介します。

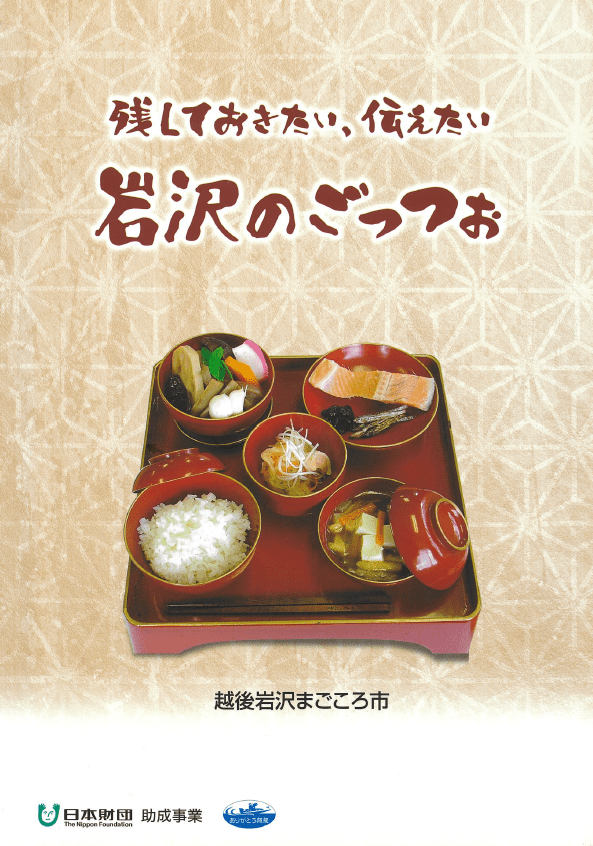

残したおきたい、伝えたい

岩沢のごっつぉ

(岩沢まごころ市)

小千谷市岩沢地区では、郷土に伝わる料理を「岩沢のごっつお」という冊子にまとめています。

冒頭では「地域の伝統食は文化であるとともに家族の健康を守る基本ではないかと思っています。」と綴られています。

冊子では「季節の料理」「豆料理」「漬物」「山菜」などのカテゴリに分けられて約70ものレシピが紹介されています。

新潟県魚沼地方の春彼岸の風習

農文協が発刊している日本の食生活全集という本があります。全国の食文化を紹介している本で、新潟については第15集「聞き書き 新潟の食事」で解説されています。

こちらの本は、主に旧川口町(現長岡市)での聞き取りを元にしており、大正時代の終わりから昭和の初めのころを再現したものとなっているそうです。

「四季の食生活」という章では、春彼岸の風習について以下のように書かれています。

- 3月12日

-

『十二日は山の神さまの十二さまの祭り。山へ入ったときの安全をお祈りするもので、男だけが参加する』

旧暦の2月12日に行うらしい

https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0004990686_00000 - 3月15日

-

『十五日は、お釈迦さまの涅槃会(ねはんえ)で、お寺でだんごまきがある。』

- 3月16日

-

『十六日は、しろう神さまという蚕神さま(馬鳴菩薩〔みみょうぼさつ〕や衣娑明神〔けさみょうじん〕などの神仏)を祭って、蚕の豊作を祈願する。女衆が主体の祭りで、白いよい米の粉で、白い大きな繭形のだんごをつくり、床の間のしろう神さまの掛軸にお供えする。稚蚕飼育所へごっつおを持ち寄って、甘酒を飲んで歌を歌ったり、世間話に興じたりする楽しい一日である。』

- 3月17日~23日

-

『三月十七日から二十三日ごろは春の彼岸。このころになると、雪の降ることも少なく、田畑の仕事もなく、一年中で一番のんびりとした時期である。彼岸の入りの早朝、一面の雪原の中で、自分の家の墓の上と思われるところい雪洞をつくる。雪洞の前に供えもの、お花とお明かしを上げておまいりしてから、灯明を提灯に移して仏さまを家へお迎えする。仏壇には白団子とぼたもちを供える。お互いにまき・親類の仏さまと集落の新仏をおまいりに回る。』

『中日は長めで平らなだんごをつくってお供えし、夕飯には足洗いかゆを供えてしょうばんする。終わりの日の昼は「立ち飯(はん)」で、荷縄ぞうめんを供えてしょうばんする。このころから昼寝をしてもよいとされている。』

新潟県魚沼地方の春彼岸の料理レシピ4選

それではこちらからは、小千谷市岩沢地区「岩沢のごっつお」から、春彼岸に食べられる郷土料理を2つ紹介します。

- ぼたもち

- アラレ

レシピも紹介しているのでぜひ作ってみてください。

1. ぼたもち

- あずき・・・1,000g

- もち米・・・800g

- うるち米・・200g

<調味料>

- 砂糖・・・・600g

- 塩・・・・・7~8g

- 1. 「あずき」をたっぷりの水を一晩つける

- 2. 水を替え1~2回、煮立てた水を茹でこぼす

- 3. 柔らかくなるまで煮る。水が無くなる寸前に「すりこ木」つぶし、砂糖、塩を加え、汁がなくなるまで約1時間位煮る

- 4. 米は30分前に研ぎ、5合の水で炊く

- 5. ごはんを熱い内に「すりこ木」でちょっとつぶし小さく丸める

- 6. 手の上で、濡れたふきんにあんこを広げ、包んで出来上がり

2. アラレ

- もち米・・・1.8kg

<調味料>

- 重曹・・・・25g

- 塩・・・・・50g

- ごま・・・・50g

- 1. ひと晩に、水に浸したもち米をザルに上げ、水を切ってから蒸す

- 2. 餅つき器に米と一緒に塩、ごま、重曹を入れてつく

- 3. 餅を伸ばして、小さなサイコロ状に切る

- 4. 1か月くらいゴザの上で乾かす

- 5. 油を少し多めに熱し180℃になったら、ひとにぎり入れて揚げ、200℃になったら取り出す

本記事で紹介したレシピは、小千谷市岩沢地区のお母さんたちが作った「岩沢のごっつお」という冊子を参照しています。伝統的な料理は、地域の文化を残すことに加えて、家族の健康を守る大切なものです。こちらで紹介した料理をぜひ一つでも作ってみてください!作った感想があれば、ぜひこちらにコメント送ってもらえるとうれしいです。

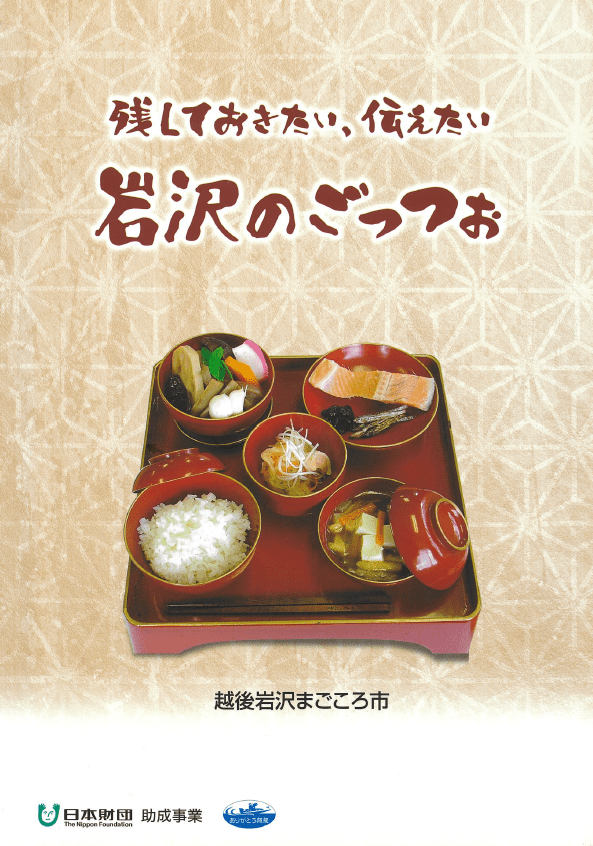

残したおきたい、伝えたい

岩沢のごっつぉ

(岩沢まごころ市)

小千谷市岩沢地区では、郷土に伝わる料理を「岩沢のごっつお」という冊子にまとめています。

冒頭では「地域の伝統食は文化であるとともに家族の健康を守る基本ではないかと思っています。」と綴られています。

冊子では「季節の料理」「豆料理」「漬物」「山菜」などのカテゴリに分けられて約70ものレシピが紹介されています。