2014年に神奈川県から小千谷市の岩沢集落に移住して早10年が経ち、11年目に突入しました、せいのうれいと申します。

栄養学を学び、食品メーカーで微生物の培養をし、はたまたNGOのボランティアとしてケニアで子供の支援に関わったり、そのほかにも介護職や事務職や飲食業や、あれやこれやと職を転々としてここにたどり着きました。

現在の本業は(何が本業か分からないのですが、中でも自分が事業主として行っているものは)【ポレポレ工房】という菓子製造業ということになりますでしょうか。お米や地元の素材を生かしたお菓子、オーダーケーキ、時にお弁当やお惣菜なども作っています。

そのほかにも、農業法人での事務のアルバイト、受託の事務仕事などもしており、いわゆるフリーランス的な働き方です。少し前にこれを、【イナカフリーランス】と名付けてくれた人がありましたが、いい肩書で気に入っています。

その傍ら、なりゆきで畑と田んぼをあてがわれたらすっかりその魅力に取りつかれ、【ポレポレ農園】という楽園を手に入れた次第です。

今回は、久しぶりの寒波到来で雪に翻弄された記録です。雪国のリアルな生活をお届けします。

雪が降らなくて困ること

2025年1月現在、この冬は雪が少なくて気温も高め。雪かきなどの手間がないのは楽で助かるのですが近年の気候変動、大丈夫かなあ?と気になっていました。

昨年末に、わりとまとまった積雪があったものの年が明けてからというものほとんど降雪はなかったような気がします。1月は雪どころか、雨が降っていたことが何度かありました。

このまま春になってしまうのか…いくらなんでもそれは寂しすぎるだろうと、良いような悪いような気がしていたのは私だけではないと思います。

思えば昨冬も小雪でした。雪解け水が頼りのこの中山間地では多くの田んぼが水不足という困難に直面しました。

通常、田植えをする前にはまず『耕うん』して地面を慣らし、苗を植える【植え代】を作る『代かき』という作業が行われます。

これらの作業をするためには、まず田んぼに水をためることが必要なのです。

がしかし、なぜか田んぼに水がたまらないという現象があちこちで起こっていました。

どうやら地面がしっかり固まってくれなくて深いひび割れなどが起こり、それが埋まらず底から水が漏れてしまっていたようです。

それでもなんとかしようとまた水を入れて耕うんしてみるものの、やはり水が漏れていく。水がどんどん抜けていく田んぼでは稲を植えることはできません。

そんなわけで、田植えが出来ない田んぼが多くあったのでした。

このままだと、また春になって同じような事態になるのではないかと心配した農家さんは多かったと思います。

寒波がやってきた

そして迎えた2月、記録的な寒波がやってきました。それも2度も!です。

まとまった雪は久しぶりだったので、やや面食らった感じもありましたが、『やっと降ってくれたか~』という安堵感も同時にありました。

しかしこの寒波、ちょっとやそっとじゃ収まりませんでした。それから来る日も来る日も降り続き、雪かきに追われる日が続いたのです。

小千谷市内の積雪は、多いところで350㎝以上になりました。

私の住む地域はそこまで多くはないものの、それまで1m程だったのが3日間で一気に2メートルを超えました。

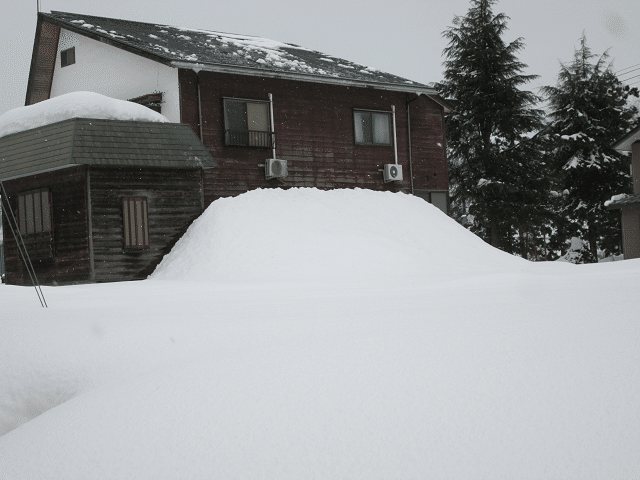

我が家は高床で一階は天井低めの車庫になっていますが、1階はすっぽりと埋まってしまう量です。

今年は一気に降り続きましたが、雪の量としては例年並みのはずです。

だいたいいつもこんな感じ?

ここ数年が小雪だったので、久しぶりに雪と格闘した感があったのは事実です。

車庫前を正面から見るとこんな感じです。

これは家の道路に面した表側ですが、屋根の雪が落ちてくるのでその分雪の量もたくさんたまります。

車の出し入れをするためにこの車庫前は毎日せっせと雪かきしておきます。

多い時は朝に一度雪かきしても、昼頃にはまた雪かきしないと車が出せない、なんてこともあります

そして玄関前。

この階段にはアーチ状の屋根がついているのですが、その屋根から雪がドカドカと落ちてきます。このままでは出入りできないのでここも雪をどける必要があります。

とまあ、これが我が家の雪かきルーティーンです。スノーダンプとスコップで人力で行います。

今回のように一気にたくさん降ると、これをするのに1時間以上かかることもあります。

これがまた良い運動で、朝からひと汗かきます。重たい雪をスノーダンプでひたすら運ぶので筋力もついてきますよ。巷ではこれを『ジョセササイズ』と呼ぶ人もあります。

ジムに通わずとも生活の中で筋トレ&有酸素運動ができる。これは雪国暮らしの特権ではないでしょうか(と思うのは一部界隈だけ?)。

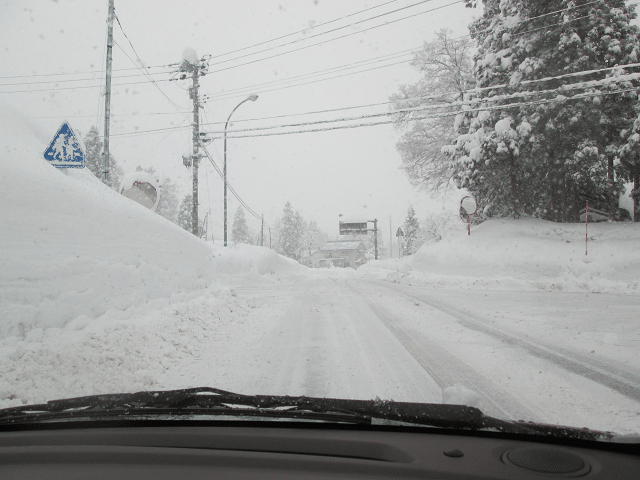

雪道の運転、道路事情

そしてどこへ行くにも車が欠かせないこの地域。もちろん雪が降っても車で移動します。

雪の多い地域は除雪作業員の皆さんが常に待機しており、雪が降るとすぐに出動してくれます。そして夜が明ける前から道路をきれいにしてくれるので朝の通勤時などはだいたい車が走りやすいようになっています。

ただやはり注意して運転しないと滑ったりハンドル取られたりして危ないので、十分に気を付けて走ります。

この地域のように、いつも雪深くなるところは道路除雪の技術も高いと言われています。新潟県内でも普段あまり雪の降らない地域もあって、そのようなところで急に大雪が降ったりすると除雪もなかなかスムーズにいかず、道路が走りにくかったり、混雑したり、混乱しやすいという話を聞きます。

場所によっては、【消雪パイプ】といって、雪を消すために水が流れるようになっている道もあります。

これは我が家の前の道路ですが、雪が降ると道路に開いている穴から水が出るようになっているので、雪が解けて消えていきます。どうしても雪が残ってしまう部分はあるものの、とても助かります。

家が雪室

私の家は、屋根に傾斜がついていてどんどん雪が地面に落ちていく『落雪屋根』という仕様になっています。降り続いた雪がどんどん落ちていきます。先ほどの写真と反対側、家の裏側はこんな感じです。

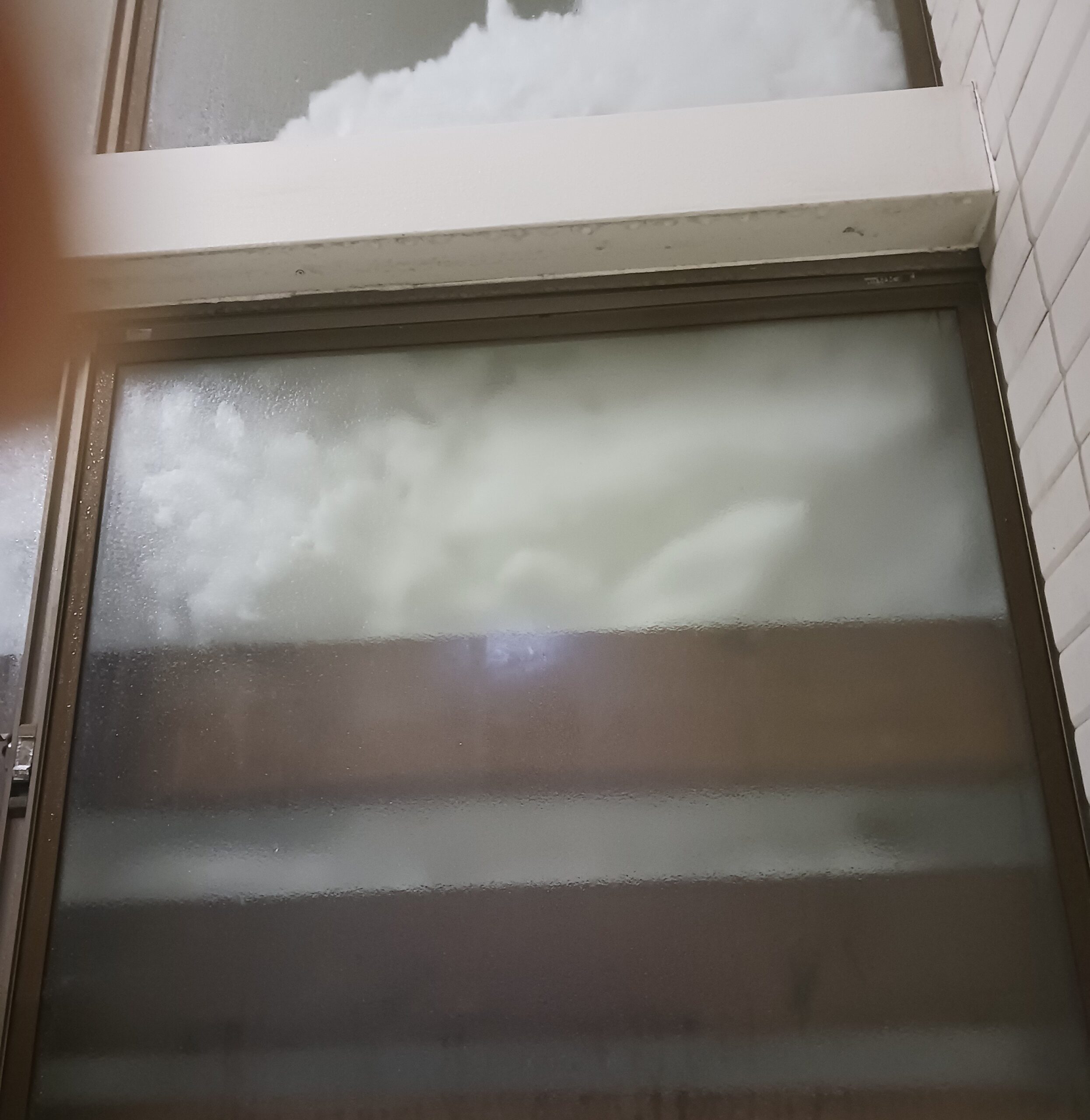

1階は既に見えなくなっていて、落ちた雪で2階の窓はすっかり覆われてしまいます。当然部屋に光は入らず真っ暗になるのです。

結局、2回目の寒波がきてこれより高くなって、屋根のぎりぎり下あたりまで積もってしまいました。あと少しで屋根とつながりそうでした。

窓ガラスを圧迫されて放っておくと割れてしまうことがあるので、それは避けなければなりません。

というわけで、この雪を崩しに行きました。

【かんじき】を履いて、えっちらおっちらと登ります。高いところはすこぶる苦手ですが、ガラスが割れたら困ります。

窓だけ出しました。怖いので最低限のことをしたらやめて戻ります。

これは浴室です(2階)。雪見風呂ですね。

窓を開けて缶ビールここに埋め込んで冷やしておくという手もありますが、ガラスは守りたいのでこの雪も外から崩しました。

もう家全体が雪につつまれて、ほぼ雪室(ゆきむろ)状態、室内の温度は2℃~3℃程。つまり冷蔵庫より寒いです。雪室効果で家の中に置いてある食べ物が、おいしく熟成されることでしょう。

落雪になっていない屋根、つまり雪が落ちてこない家は【雪下ろし】が必要になります。これがまた皆さん一苦労なのですね。高齢者のお宅など作業が難しい方のために、雪下ろし作業を請け負う団体があります。頭が下がりますね。

以前は私も仲間に入れてもらって一緒に屋根に上っていましたが、上から下を見下ろすとものすごく高く感じて、だいぶ怖かったです。こんな高くて怖いところでガシガシと雪を崩してサクサクと手際よく落としてく作業の様子に感動を覚え、雪国の人たちすごい。って心の底から思いました。

それにしても今回の寒波、2回ともだいぶ長く居座ってくれました。ほぼ1週間降り続くなんてことは近年稀だったので、さすがにキツイな~と感じることもありました。

ただ、比較的時間が自由な私は、毎日定時に出勤ということがないので、その点は気が楽でした。これが早朝から毎日雪かきとなると、かなり辛かったと思います。会社勤めの皆さま、おつかれさまです。

がまん強くて団結力のある地域性

よく雪国の人はこのように形容されますが、分かる気がします。

昔は雪の量も今よりずっと多かったと聞きます。電線をまたいで歩くぐらい積もったとか、2階から出入りしていたとか。生まれたときからここで暮らしている人たちは、毎年そんな生活をしているわけですから、頭が下がります。

また、雪かき作業していると近所の方とも顔を合わせる機会が増え、『毎日大変だよね~』と声を掛け合ったりする日常なので、なんというか、共通の困難に立ち向かう同志みたいな絆が生まれる感じがします。

なので、いざという時も助け合う精神が自然に備わっていくのですね。

雪が去った後は

さて、長かった寒波がようやく去ってくれて誰もがほっと胸をなで下ろしてていたころ、そうそうほっとしていられないのが除雪業者さんたちです。

雪が降った後の道路の整備も、大事なお仕事です。

あちらこちらで、除雪、排雪作業が行われています。

特にこのような山道では、積もった雪が崩れてくる恐れがあります。

このように道路わきの雪を崩して捨てる作業や、雪壁を削る作業が必須なのです。

よく見ると上の方では人が手作業で雪を崩しています。

雪国で人が快適に暮らすって、本当にいろんな手間がかかっているのだということが実感できます。

雪国のリアル、伝わりましたでしょうか。かれこれ私も移住から11年。だいぶ雪には慣れてきました。

移住前には知らなかった多くの現実を知ることが出来ています。

大変な面もありますが、でも冬に雪が降らないのは寂しい。

そして久々に訪れた晴れ間。これがなんとも美しい。

真っ白な雪と、真っ青な空。

モノクロの世界から一気に視界が開けたような鮮やかなコントラスト、目を奪われます。まさにご褒美の瞬間。

これがたまらないのです。

せいのうれい 半農半X型イナカフリーランス

2014年地域おこし協力隊として移住。任期終了後にポレポレ工房を起業、地元の食材や自家栽培の素材などを使ったお菓子や料理の製造販売を行う傍ら、農業法人でのアルバイト受託仕事やをしながら生計を立てている。なりゆきで畑や田んぼをあてがわれてから野菜や米作りに魅了され、趣味と実益を兼ねて農作業にいそしむ。