味噌は日本の食文化において欠かせない調味料であり、その中でも新潟県は豊かな発酵文化と農業資源に恵まれ、長きにわたり質の高い味噌造りが盛んに行われてきました。

新潟の気候は味噌の発酵に適しており、地域の人々の生活に深く根ざした自家製味噌は、単なる食品というだけでなく、家庭の味、故郷の味として大切に受け継がれてきた文化遺産と言えるでしょう。

今回は、そんな伝統的な味噌づくりを小千谷市真人地区のおばあちゃんから教わってきたのでご紹介します。

- 15リットルの桶

- 豆:2.7kg(茹でると7kgになる)

- 麹:2.7kg(豆と同じ量)

- 塩:1.35kg(豆の0.5倍)

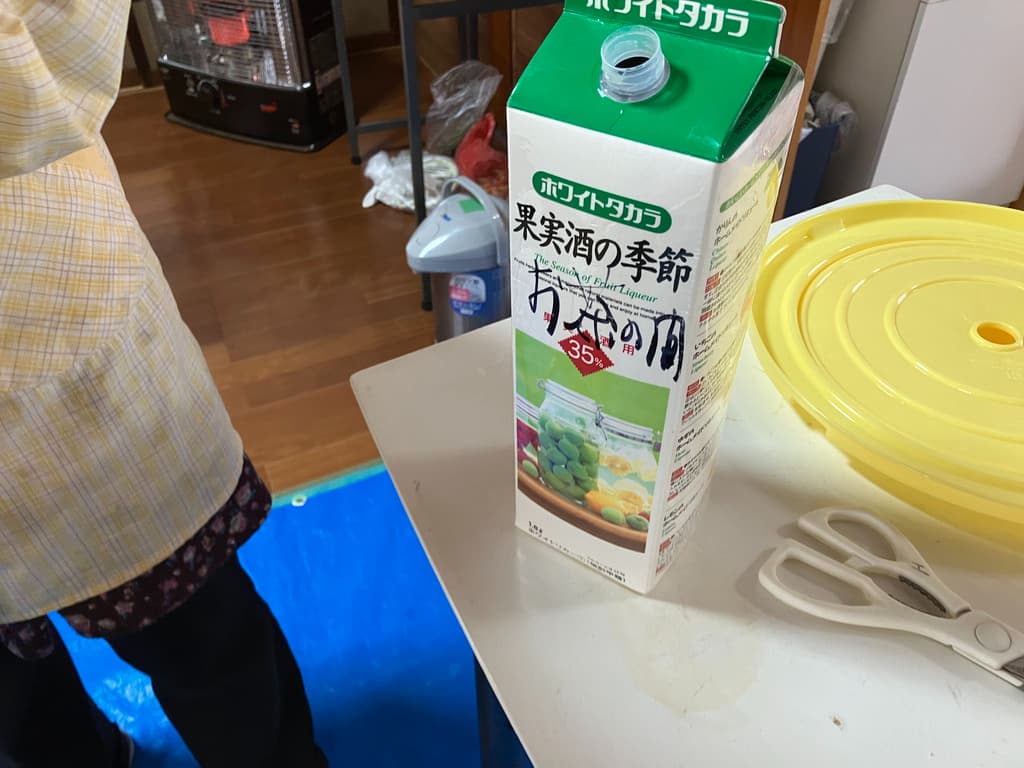

- ホワイトリカー(35度以上)

大豆を流水で丁寧に洗い、表面の汚れを落とします 。洗った大豆を、大豆の約3倍量の水に浸します。浸漬時間は、季節によって調整し、冬場は約20時間、春秋は約12時間を目安とします。十分に給水させることが大切です。

浸漬後の大豆を、新しい水(大豆の2~3倍量)で焦げ付かないように煮ます。指で軽く潰れる程度まで柔らかく煮るのが目安です。通常の鍋で約3~4時間、圧力鍋を使用する場合は約50分程度が目安となります。

家庭で麹を作る場合は専門的な知識と環境が必要なため、市販の高品質な米麹(できれば新潟県産)を用意することをおすすめします。米麹と塩を計量し、清潔な容器の中でよく混ぜ合わせます 。雑菌の繁殖を抑え、塩分を均一に分散させるために重要です。

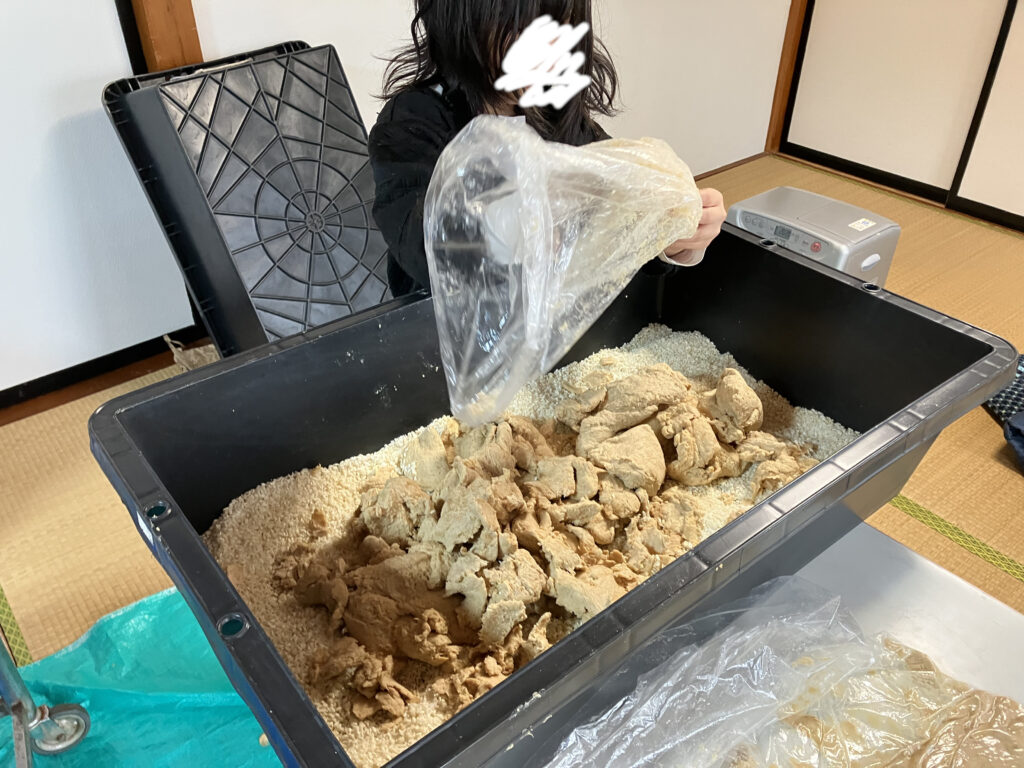

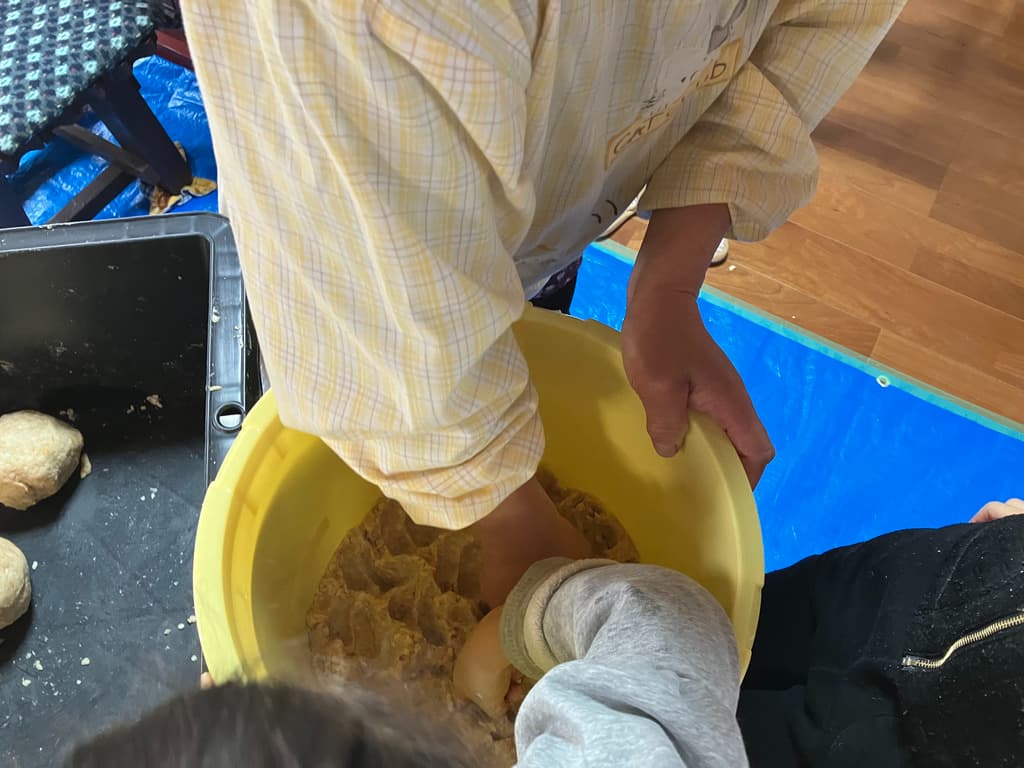

煮上がった大豆は、熱いうちに水気を切り、フードプロセッサーやマッシャーなどで丁寧に潰します。今回はビニール袋に入れて、手でつぶしました、温かい状態で潰すことで、より滑らかな仕上がりになります。潰した大豆を人肌程度(約40℃)まで冷まします 。

冷めたら、塩と混ぜ合わせた米麹と潰した大豆を、大きな清潔なボウルや容器の中で均一になるようにしっかりと混ぜ合わせます。必要に応じて、取っておいた煮汁を少量ずつ加え、味噌の固さを調整します。

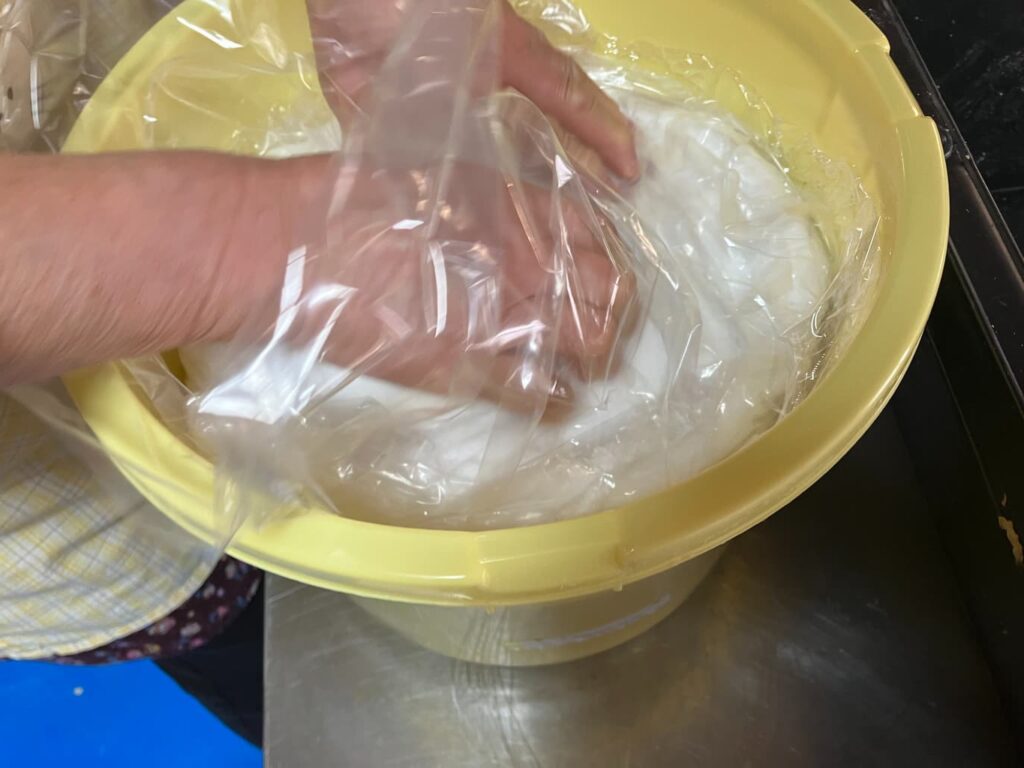

清潔で消毒済みの容器(陶器、木桶、または食品グレードのプラスチック容器に清潔なビニール袋を重ねたものなど)を用意します。

混ぜ合わせた味噌を、空気が入らないように、叩きつけるようにしてしっかりと容器に詰めます。表面を平らにし、カビ防止のために、表面に少量の塩(分量外)を振ることもあります。今回教わった方法は、ホワイトリカー(35度以上)を容器の内側に塗りました。

味噌の表面に清潔な落し蓋をし、その上に重石(味噌の重さの10~20%程度)を乗せます。容器の蓋を閉めるか、清潔な布やビニールで覆い、埃や虫の侵入を防ぎます。容器を冷暗所に置き、数ヶ月から1年程度の期間、発酵・熟成させます。温度が高いと発酵が早く進み色が濃くなる傾向があり、低すぎると発酵が進みにくい場合があります。

熟成期間の途中で(例えば6~8ヶ月後)、味噌を一度別の清潔な容器に移し、全体をよく混ぜ合わせます。その後、元の容器に戻し、再び重石をして熟成を続けます 。この「切り返し」を行うことで、味噌全体の風味と熟成を均一にする効果が期待できます。

今回は3月末頃に仕込んで、開けたのが10月末なので7か月間熟成させました。

桶のふちには、ちょっと黒や白のカビのようなものが見えますが、スプーンで取り除けば問題ありません。

豆もちょっと残っていましたがご愛嬌ということで!

いかがでしょうか?簡単?難しい?と感じましたか?

新潟の伝統的な家庭での味噌作りは、時間と手間をかけることで、市販の味噌にはない格別な風味と愛着が生まれます。本稿で解説したレシピとヒントを参考に、ぜひご自身の家庭の味となる、こだわりの味噌作りに挑戦してみてください。

伝統的な製法を尊重しつつ、ご自身の好みや環境に合わせて工夫を加えることで、きっと素晴らしい自家製味噌が完成するでしょう。