この記事では、2024年12月1日に開催された「おぢや棚田米コンテスト」について運営者視点で振り返っていきます。次回に向けた備忘録的な記事になりますが、運営の裏側をのぞいてみてください。

企画

まずは企画・会場選定等について振り返っていきます。

1. 目的

まずそもそも何のためにコンテストを開催したのか?ということです。

そもそもは中山間地域等直接支払い制度の棚田加算を活用して、真人北部広域集落協定で「食味計」と「穀粒判別器」を導入したことがきっかけです。導入の目的は「①集落協定に参加している生産者の間でより良いお米を作ろうという機運を作ること」「②消費者や卸売り業者に販売する際に食味や外観を数値で示したい」という2点です。

この2つの機械は2024年の1月に揃いました。そこで2月に機械の活用を周知するために、2回使用方法の説明会を開催しました。そこで「せっかくなのでこの機械を使ってコンテストをやろう」という話が持ち上がりました。ここがこのコンテストの発端です。

コンテストを開催するにあたって、真人北部広域集落協定だけでは範囲が狭いので、小千谷全体での取り組みにしようということで、中山間地域等直接支払い制度の小千谷市広域協定運営委員会が主催団体となりました。

この記事の後半でも触れようと思いますが「厳密な審査をするのか」「イベント性を重視するのか」という点が問題となりました。そのことによって、会場や審査の方法などが大きく変わるためです。

結果としては「イベント性を重視する」という方向に舵を切ることとなりました。

このコンテストの企画と並行して小千谷市や小千谷市農業活性化協議会が中心となり、一定の基準をクリアしたお米を認証するという「認証米制度」の議論が行われており、この取り組みを後押しする、気運を盛り上げるということがこのコンテストの目的に据えられたのです。

2. 日程

日程としては、初めにコンテスト本選の日程が決まりました。収穫後、一次審査を行うなどのプロセスを経ると、早くても11月後半くらいにはなるだろうという想定でした。

また収穫前にコンテストの周知を行い、エントリー者を募らなければならないこともこの段階で認識をしました。その結果大まかには以下のようなスケジュールで進むこととなりました。

- 7月17日(水):第1回実行委員会

- 7月18日(木)~9月頃:各種会合でコンテストを実施する旨を告知、エントリー申請書類・チラシの作成、会場調整、市役所関係機関との調整

- 8月5日(月)~9月20日(金):エントリー申請受付

- 8月20日(火):第2回実行委員会

- 9月頃~:ホントカ。現場確認・調整

- 9月28日(土):ホントカ。グランドオープン

- 10月15日(火)~10月30日(金):審査米の提出

- 10月頃~:炊飯・審査方法などの調整

- 11月頃~:コンテスト開催のチラシ配布・周知、当日運営の準備

- 11月5日(火):一次審査

- 11月7日(木):第3回実行委員会・本選通過者の決定

- 11月15日(金):一次審査結果通知の発送

- 11月21日(木):精米

- 11月30日(土):前日準備

- 12月1日(日):本審査・表彰式

3. 会場

会場は、小千谷市に9月にオープンする複合型施設「ホントカ。」もしくは「小千谷市総合産業会館サンプラザ」のいずれかでという話が当初からありました。

結果的には実行委員長である藤巻政一さんの強い要望で「ホントカ。」で開催することになりました。この決断は本当によかったと思います。

あとで説明しますが、ホントカ。で開催することで、棚田米コンテストへの参加を目的としない、一般の来場者の方が多く試食に参加してくれました。サンプラザのホールなど関係者しか全体来ない場所でやらなくて本当によかったです。

ただし、会場選定の段階では「炊飯器の電源問題」が最も大変でした。炊飯器を10台同時に動かして、途中でブレーカーが落ちてしまったら、それは悲劇です。コンテストどころではありません。。

複合施設である「ホントカ。」は、図書館やカフェなど様々な機能があるため、コンテストだからといって貸し切りにはできません。そのため、どこでどの程度電気が食われるのか明確にはならず、「たぶん大丈夫だろうけど、心配。。」みたいな状態が続きました。

結果的には、炊飯場所を分散させることえ落ち着きました。近隣の施設「おぢやテレワークステーション」と「農業管理センター」は、当日貸し切りができたため、事前にブレーカーのアンペア数を確認して、余裕のある形で炊飯ができました。

4. 審査米の使途

またエントリー者を募集するにあたって、どの程度の量のお米を出してもらうのかということも考えなければなりません。一次審査通過した10点のお米だけを当日試食してもらうとして、じゃあ残りのお米どうするの?という問題にもなります。

以下は後日算定して数字ですが、このような使途で振り分けることにしました。

審査米 2,000g/1人

▼本審査通過者のお米

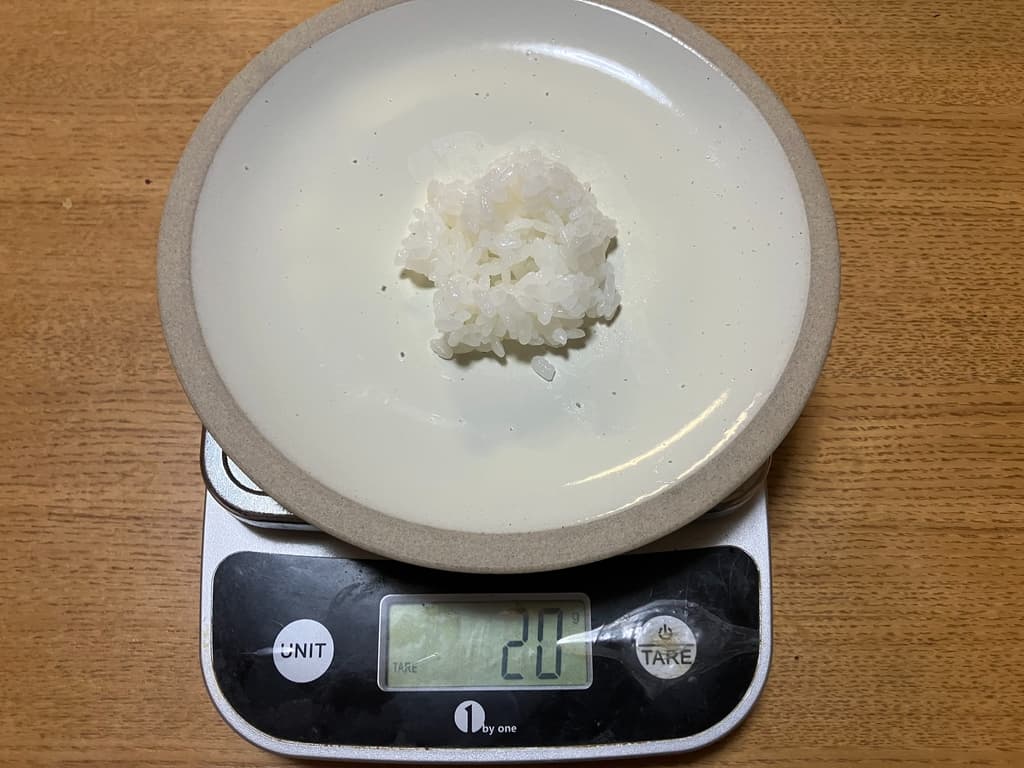

→審査:一口 約20g

※米炊飯すると量は2~2.3倍で計算

炊飯器 1升炊き(8合炊く)

→米:1200g

→炊飯後:約2700g(約135人分)

▼ほかエントリー者のお米

2,000g×60個=120,000g’

→おにぎり:1個100g×300個=米30,000g(30kg)

(200gのおにぎり2個セットを150個配布)

→フードバンクに寄付:90,000g(90kg)

本審査通過者以外のお米は、当日来場してくださった方(投票してくれた方)へのおにぎりのプレゼント、スタッフの弁当、残りはフードバンクに寄付させていただくことになりました。

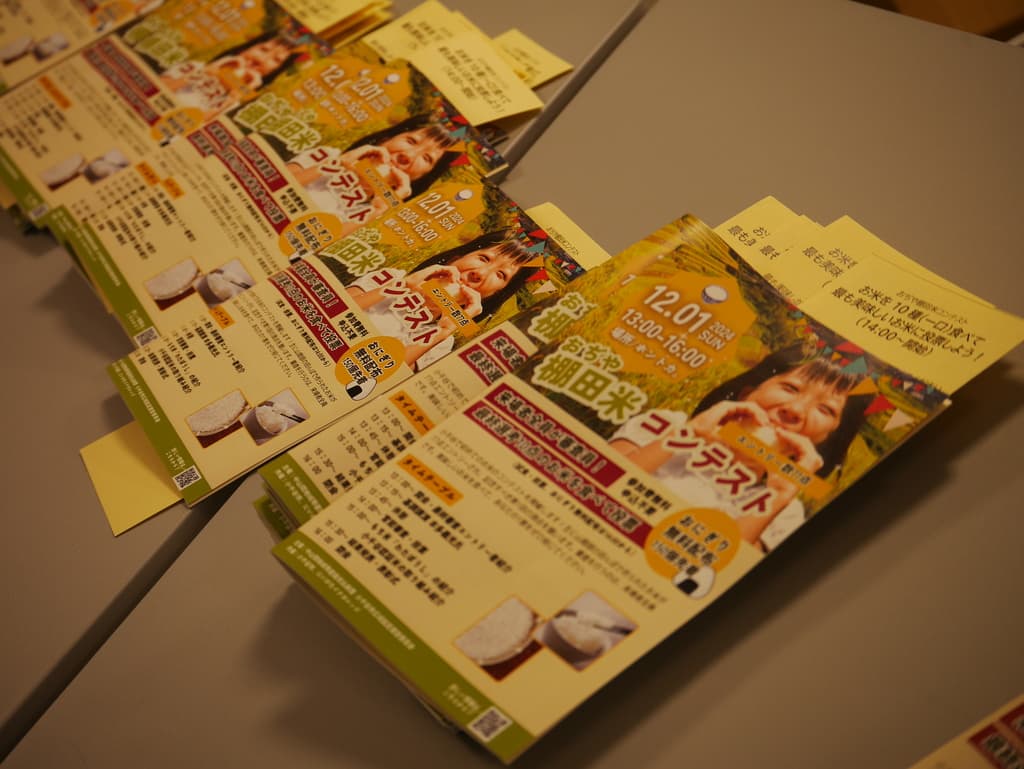

エントリー者の募集

エントリー者の募集は、以下のチラシを作成して、小千谷市広域協定運営委員会に加入している32集落に配布しました。

エントリー者は最終的に77名となりました。小千谷市単独のコンテストで77名も集まったのすごくないですか?マジで。

これには、集落内で参加者募集を一生懸命やってくれた皆さんがいたからなのです。本当にありがたいことです。また他にも県の普及センターの皆さんなど関係機関の皆さんも積極的に声をかけてくださいました。ありがとうございました。

一次審査

エントリー〆切後には、続々とお米が集まってきました。正確には、審査米提出期間前の9月半ばごろからお米は集まりはじめていました。当初、審査米が集まってくるころは涼しいだろうから保冷庫に入れることは考えていなかったのですが、9月はまだクソ暑かったので、急遽空き家の倉庫に眠っていた保冷庫をお借りすることにしました。

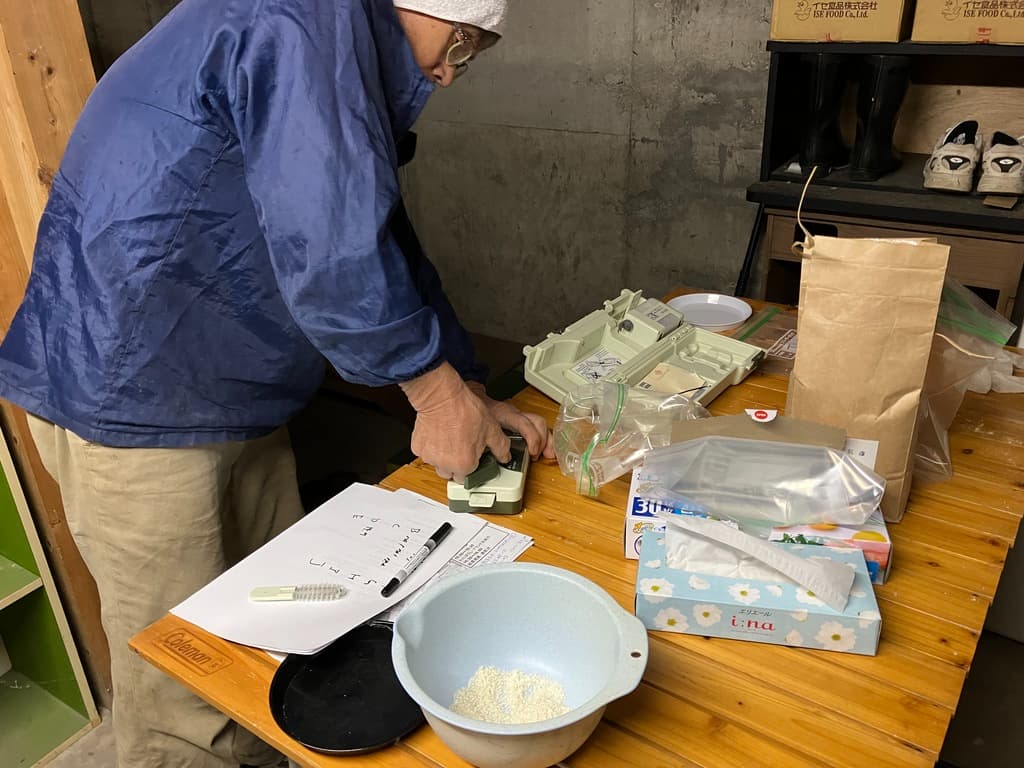

審査米の提出期間が終わると、11月5日に一次審査を行いました。保冷庫からお米を出して、車で審査会場Mt.ファームわかとちの事務所2階へ。

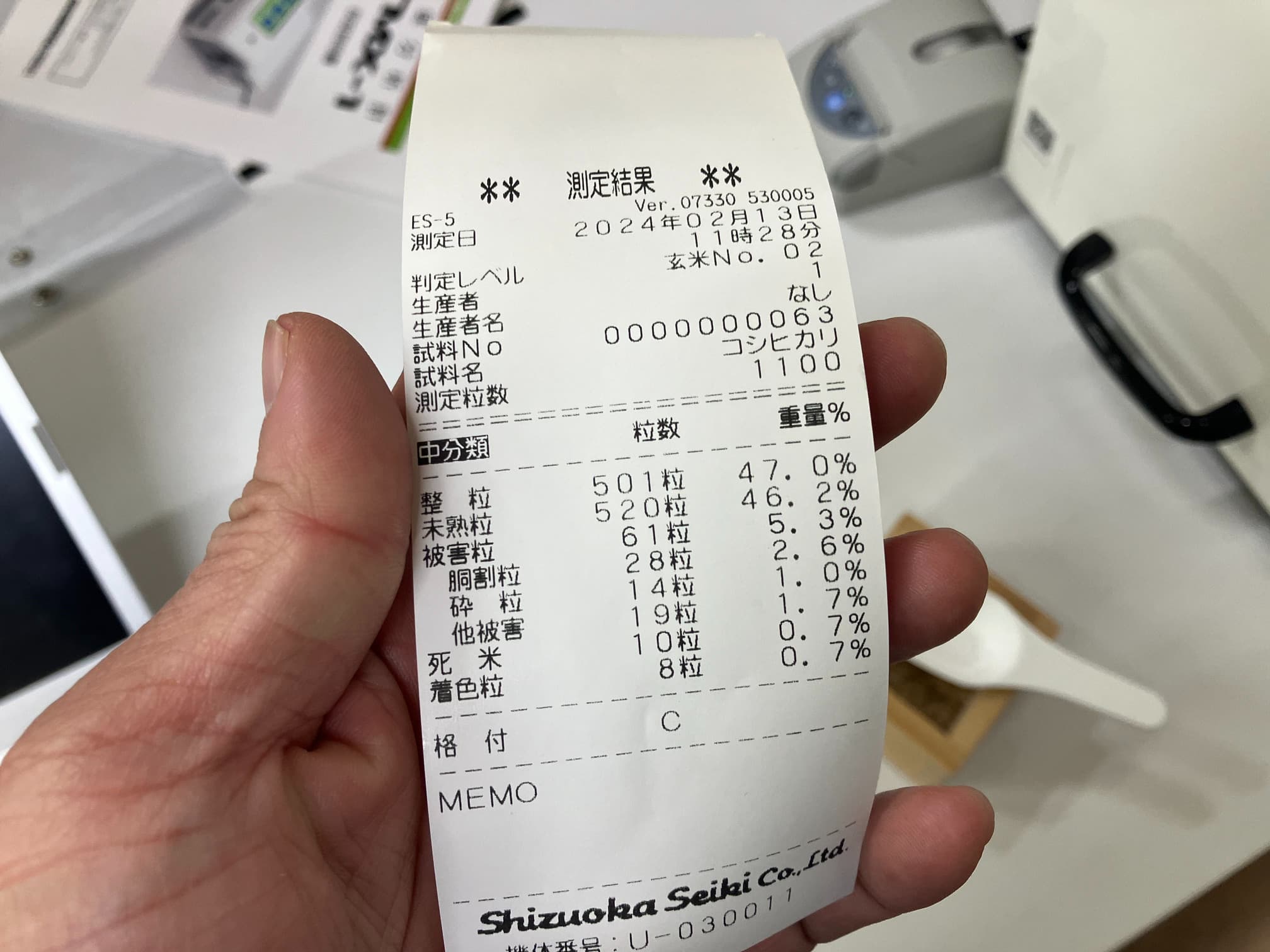

一次審査は5人かかりで行いました。77点のお米をひとつづつ、穀粒判別器と食味計にかけていきます。何時間くらいかかったかは、正確には覚えていませんが、、2時間くらいだったでしょうかね。

一次審査結果のデータを持って、11月7日の実行委員会にて本選出場者を決めました。実行委員会で決めた理由は、以下の一次審査基準をどちらもクリアした方がいなかったためです。

審査:①外観品質(整粒値75%以上)②食味(食味スコア85点以上)を目安として実行委員会にて審査を行う。

これはエントリー者の名誉のためにも補足しておきますが、、これらの数値は機械によってけっこう変わるのです。実は、本選出場者を決めたあとに、その10点だけを別の機械でも測定しました。その結果、食味スコアではかなり高い数値が出ました。当初測った機械との差分は、大きい方で食味スコアで10ポイント程度の差までありました。

このあたりは、実際に数字を公表していくことを考えると、今後要検討ですね。。

結果どのように選出したかというと、食味スコアを最重要指標として、トップ10を選出しました。

精米

本選に出場するお米が10点決まりましたので、当日皆さんに食べていただくために、今度は精米をしなければなりません。エントリー者からは2kgずつの玄米を提出してもらっています。2kg単位で精米する方法は、、家庭用精米機しかありませんでした。。

県に聞いたら、県に聞いたら研究所等で使う少量用の精米機があるそうですが、貸してもらうことは難しく、買うには高すぎるため、家庭用精米機に落ち着きました。

精米はコンテストの10日前の11月21日に行いました。本選に出場する10品以外のお米も精米して、当日配布する「おにぎり」や「スタッフ用のお弁当」になるため、77品すべて一つずつ精米。。半日仕事だったと記憶しております。

合わせて「炊飯時にはそれぞれのお米の水分量に合わせた水加減で炊くのが本体のやり方」と県の方から聞いたため、水分量も測りました。県の方からは「加水量算定表」というものをいただきました。水分量に応じて、水を何グラム入れるかという早見表です。

これは結果的には「そこまで厳密にできねー」という理由で、同じ水分量で炊くことにしました。

未熟米が混じっていたら、食味が変わるだろうと簡単に選別もしました。これについては、県の方から「やるべきではない」と後日指摘されました。「それも含めてコンテストだろう」ということだと思われます。

炊飯

そして問題の「炊飯」です。。炊飯の方法とはなんと人によって違うことかというのを実感しました。こちらも県の方に、正しいやり方をレクチャーいただきました。と言いながらもこちらも、厳密にやりすぎることは困難であろうということで、少し簡略化した方法にさせていただきました。

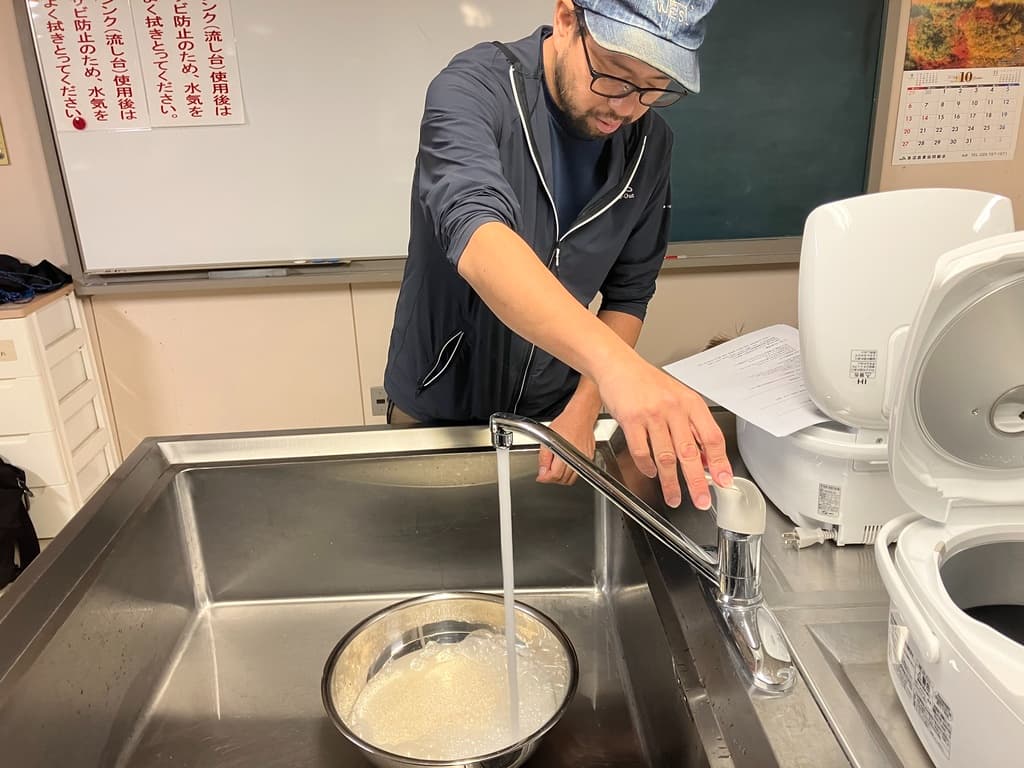

▼洗米

① お米を計量カップで摺り切り8杯ボウルに入れる。

(以下順番に)

② 水を入れて、2~3回軽く混ぜてから水を捨てる。

③ 手の指を立てて30回くらいかき混ぜるようにして洗う。

④ たっぷり水を入れて2~3回大きく混ぜて、水をすぐに捨てる。

⑤ ③④を4回繰り返す。

⑥ お米をざるに上げる。

▼加水・炊飯

※全員の洗米が終わってから行う

① お米を釜に入れる。

② 順番に釜に水を入れる(8合の線の中央まで)。

③ 炊飯器のメニューが「白米」になっていることを確認する。

場所は、会場のホントカ。からほど近い農業管理センター。うってつけの調理場がありました。

ちゃんと、マニュアル通りやってみるという練習もいたしましたよ。正確には、炊飯の練習も兼ねた、ブレーカーが落ちないかどうかの確認だったわけですが。なので、本番よりはお米の量は少なくしましたが(量によってそれほど必要なアンペア数は違わないということがわかったので)、10台試験炊きしました。

夜な夜な男2人で10台の炊飯器でお米を炊きました。

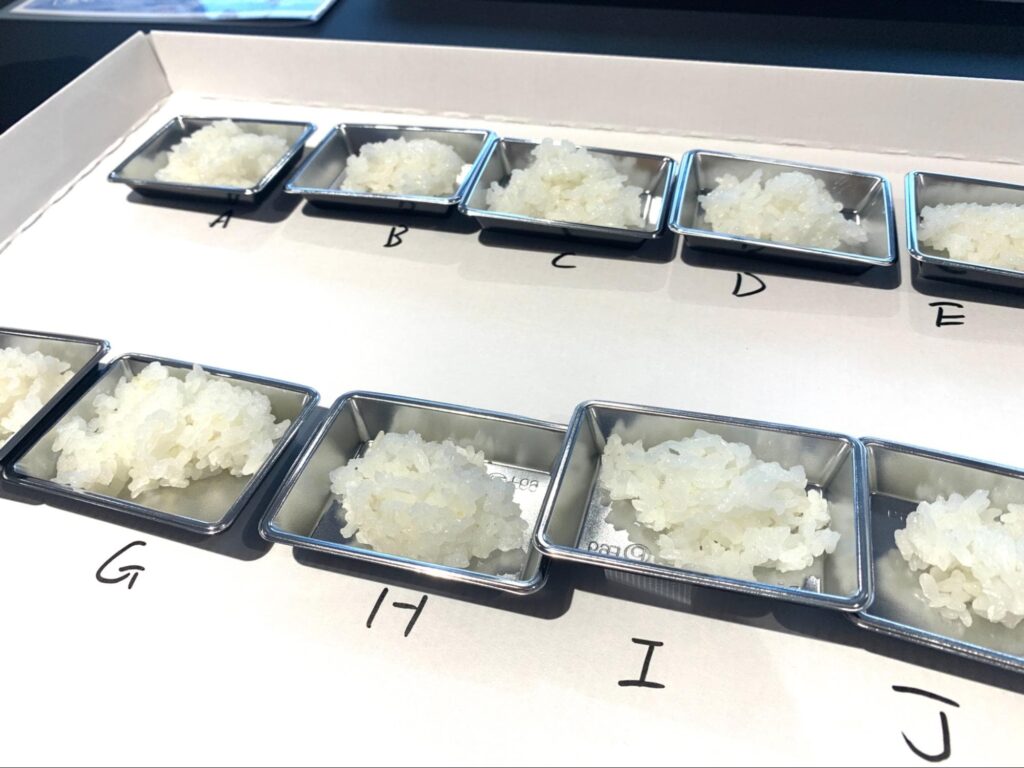

ちなみに、当日みなさんに食べてもらうためのお米の量にも頭を悩ましました。結果的には、審査米として提出いただいた2kgでも十分な量があり、買ってきたトレイにもうまく収まる20gになりました。(当日、炊飯チームから量が多いとの声があり、15gくらいになったと記憶しておりますが、、)

実際にトレイ(これはうちのお盆ですが)に並べてみるところまでやりました。意外と用意周到にシミュレーションしていたのですよ。

コンテストの告知

コンテストの告知は「あまり手が回っていなかった」と言われても仕方がない感じでした。市長の定例会見でお話をしていただきましたが、事前告知記事はたぶんどの新聞にも載らなかったのでは、、

当日運営

当日運営についても、運営者視点で書き残します。

当日の様子を知りたい方は、以下のリンクからご覧あれ!

まず当日の人員を確認します!以下の表のとおりです。総勢26名、本当に多くの皆さんにご協力いただきました。ありがとうございました。

| チーム | 人数 |

|---|---|

| 全体(統括、司会、カメラ) | 4名 |

| 会場運営チーム | 9名 |

| 炊飯盛り付けチーム | 8名 |

| 特別審査員(2名は炊飯盛り付けチーム兼任) | 5名 |

全体タイムラインは以下のとおり。

13:00~13:15 開会・会長挨拶、最終審査エントリー者紹介

13:15~13:30 基調講演 本多義光氏

13:45~14:00 休憩

14:00~14:15 市長挨拶、特別審査委員紹介、審査方法の説明

14:15~15:00 一般審査

15:00~15:15 わたぼうし(農園ビギン)の紹介

15:15~15:30 小千谷ブランド米の取り組みの紹介

15:30~16:00 結果発表・表彰式

1. 炊飯

炊飯チームチームの朝は早い。イベント開始の2時間半前に集合しました。

10:30 農業管理センター集合・作業の確認

10:45~11:15 洗米・加水・炊飯器セット

11:15~12:00 移動・昼食・浸漬タイム

12:00~13:00 炊飯

13:00~13:30 ホントカ 演アンカーへ移動

13:30~13:40 盛り付け準備

13:40~14:00 盛り付け

14:00~15:00 審査米の配置・提供

15:00~15:30 片付け

午前中の間に、10台の炊飯器でいつでもスイッチを押せるように準備を始めます。

みんなで一斉にお米を取り出し、ボウルに移します。その後順番でお米を研いでいきました。しかーし、、水場は3つだけなので、順番にやっていかなければなりません。さらに炊飯マニュアルの手順は、けっこう時間がかかります。余裕のある時間を見込んだつもりでしたが、けっこうギリギリになってしまいました。

そして炊き上がったお米は「ホントカ。」へ移動。ここから盛り付けが始まります。

熱々のごはんを盛り付けのはなかか大変だったようで「8合炊きの炊飯器に対して、しゃもじが小さい問題」が発覚しました。小さいしゃもじでは、手が熱すぎるとのこと。次回の改善点。

2. 一般審査

そしてこちらは会場側。前半の講演などが終わった後に、いよいよ一般審査。以下の手順で、一般の方には10点すべて試食して投票してもらいました。

① 最初のテーブルで「スプーン(小)」を取る。

② 順路通りにお米を食べていってもらう。(順番は部屋によって異なる)

(和アンカー:A→J、トイレ脇:J→A、演アンカー:A→J)

③ 受付にて投票用紙を記入し、投票する

④投票者に「おにぎり」を渡す

受付でパンフレットに投票用紙をはさみこんで渡します。投票用紙は「おいしいと思ったお米に〇をつける」だけのものでしたが、年代とか居住地(市内か市街か)くらい書いてもらっても良かったかなと。

想像以上の一般のお客さんが並んでくれました。少し待ちはするものの、まぁこんなもんではないでしょうか。

テーブルには「A~J」までのアルファベットが振ってあります。3つのスペースに試食コーナーを作り、並べ方を変えたので、Aから食べ始める人もいれば、Jから食べ始める人もいるという状態ではありました。

どうしても最初に食べたお米、最後に食べたお米が評価が高くなるかなと思っての配慮ですが、その効果はあったのか検証は不明ですが、Aのお米への得票数が多かったのは事実です。。

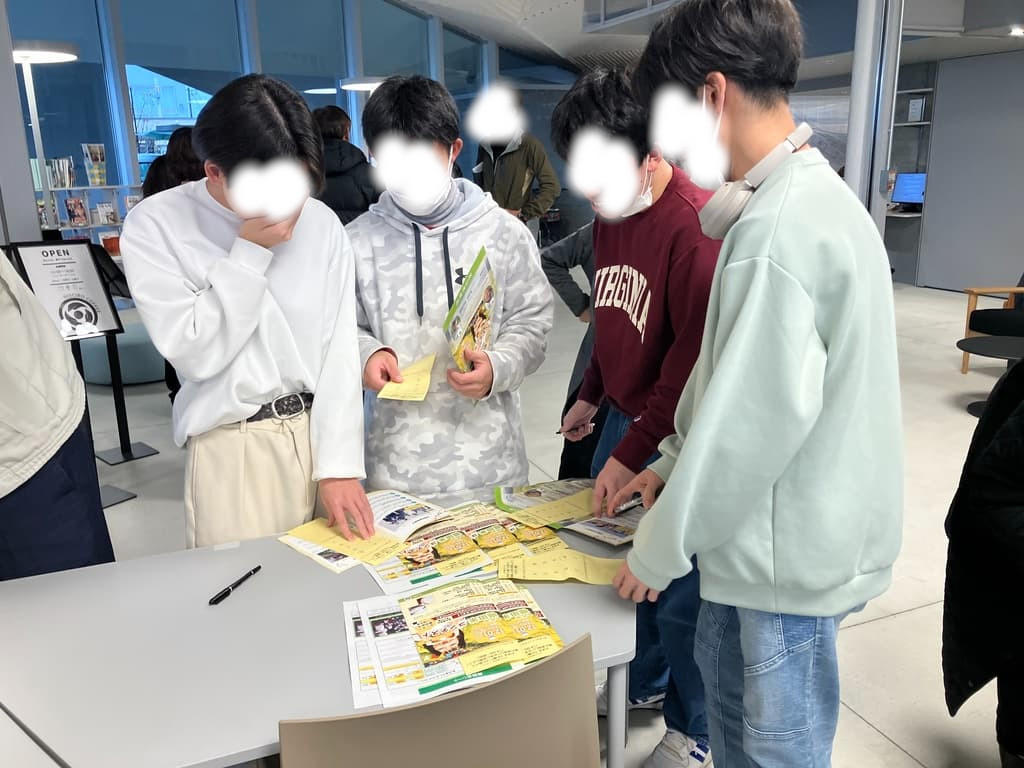

投票が終わると、受付でおにぎりをお渡しします。

「ホントカ。」に勉強しに来たと思われる、中高生がおにぎり目当て(?)に降りてきて、「俺これがうまかった」「いやこっちだ」とか言いながら投票しているのが、非常にほほえましくて良かったです。

特別ブースの農園ビギンさんのもち米「わたぼうし」の試食コーナーもあっという間になくなったみたいですね。

3. 特別審査員

一方で、特別審査員の皆さんは別室で試食タイムです。特別審査委員の皆さんが試食するまでにはちょっと時間が空いてしまったせいもあるのか「ごはんが乾いていた問題」をのちに聞きました。ラップをするなどの対応は必須でしたね。次回の改善点です。

各賞の受賞者の選定もなかなか難しかったです。「一般投票の結果も加味して特別審査員で最終決定をしてもらう」としたのですが、明確に一般審査委員は一人〇点、特別審査委員は〇点という風にして決めてしまっても良かったかもしれません。

おわりに

つらつらと備忘録的にふりかえりを書いてきました。はじめての取り組みで、お米を審査するという経験もなく、大変な取り組みでしたが、今回をベースに次回はもっと盛り上がるイベントにしていきたいですね。最後までお読みいただきありがとうございました。