2022年4月から、若栃に住んで1年5か月。

※若栃暮らしを始めた当時のことは、こちらの記事をご覧ください。

2023年8月末で若栃を離れ、小千谷市の街中・小千谷駅前の東栄地区に拠点を移しました。

当時は、不登校の子どもや、引きこもりの方々の支援活動でもやろうかなと考えていました。

/

が!

いざ、取り組みを開始しようとすると、体と心が動かない。

小千谷に来る直前も、体調が悪かったのですが、その時と同じような状況、体が重い、朝起きられない、活動量が低下し、家に引きこもりがちになってしまっていました…。

1か月ほど悩んだ挙句、10月末で、小千谷を離れ、埼玉・春日部に戻る決断をしました。

なぜ体調が崩れたのか。

もともと、僕は寂しがり屋の傾向が強いのですが、いざ、不登校の子どもたちの支援や、悩みを抱えた若者の支援をしようとし始めたところ、

「自分の子どもたちを置いて、離れた場所で何をやっているんだろう?」

という自責の念、自己批判的な自分が出てきてしまった、というのもあるかもしれません。

また、いろいろあって一時は大変だった妻との関係が良好になり、4月以降は頻繁に埼玉・春日部に戻るような生活になっていたことから、妻からも、

「帰ってきたら?」

と甘い言葉をかけてもらえるようになって、寂しさが心身の状態に出たのかもしれません。

駅前のメインストリートの道路沿いだったこともあり、道を往来する車のエンジン音に不安が激増した、という印象もありました。

(特に、バスが家の前に止まった時の、あの、「ブオン、ブオン、ブオン、ブオン」という、地面全体が揺れるような振動が伝わってきたときの不安感、心臓がバクバクしてしまって、何も手につかなくなってしまいました。)

今となっては、原因は定かではありませんが、2023年10月31日、小千谷を離れ、埼玉・春日部に戻ってきました。

夢だった田舎暮らし。

夢だった田舎での「まちづくり」への関わり。

一人ひとりが想いを持って、地域に関わっていく「まちづくり」。

憧れだった「二地域居住」を実際にやってみて。

一体、何を得たのか?

この1年7か月は何だったのか?

「若栃に生きる」というチャレンジは、どんな意味があったのか?

などなどを、振り返ってみたいと思います。

===

結論から言いますと、「若栃に生きた」価値は、大いにありました。

【「若栃に生きた」価値】

- 自分自身、心身の健康を取り戻せた

- 「ダメな自分」を丸ごと受け入れられるようになった(自己受容)

- 「やりたいこと」の幻想に気づけ、「本当にやりたいこと」に気づくきっかけとなった

- 小千谷の温かな方々と繋がれた

- 小千谷のまちづくりに携わるきっかけとなった

- 「対話のある街・小千谷」をつくる礎を築けた

- 人生の「第4のふるさと」ができた

===

以下、一つひとつ、見ていきましょう。

- 自分自身、心身の健康を取り戻せた

そもそも、なぜ、小千谷・若栃に暮らすことになったのか。

コロナもあって、生きる方向性に悩み、2020年12月からは、都内の起業家育成のビジネススクールに参画。

そこで働きすぎて、脳疲労状態になり、2021年7月~9月は、自宅で静養。

10月以降、今度は、埼玉の子育て支援の会社に参画し、一時は元気に過ごせていましたが、年明けから、またも、体調が悪くなり、ついに、2022年2月には、「適応障害」の診断を受けることとなりました。

「このままじゃダメだ」

「いっそのこと、ずっとやりたいと思ってた田舎でのまちづくりへの参画に、一歩を踏み出す時が来たんじゃないか」

心の病からのそんなメッセージを受け取った僕は、2月末に、「移住 テレワーク」などのキーワードで検索。

たまたま見つけた新潟県小千谷市若栃集落での「アグリパス」という取り組みに、興味を持って問い合わせをしたところ、かつて、新潟県・粟島に住んでいた頃にお世話になった方が受け入れ窓口の担当だったこともあり、

「これは、呼ばれた!?」

と思いながら、妻と3人の子どもを埼玉・春日部に残して、「自主的単身赴任」生活がスタートしたのでした。

上記のような体調不良、不調を抱えた状態で、3月中旬も、いまいちな心身の状態でしたが、若栃に移り住んで1か月経たないうちに心も体も健康を取り戻しました。

夜は、鳥の声、虫の音を聴きながら就寝。

朝は、日の出とともに、鳥の声、獣の遠吠えやキツツキが木をつつく音に起床。

まだ薄暗い中を、山菜取りに励んだり、畑仕事や田んぼでの作業に精を出したり。

自然と一体となる暮らしに、

「『人は自然から離れるほど病気に近づく』とギリシャ時代の医師ヒポクラテスは言ったけれど、本当に、『人は自然に近づくほど健康に近づく』もんだなぁ」

ということを実感する日々を過ごしていたのでした。

・

若栃の方々の温かな人柄に救われたことも、回復を早めた大きな理由の一つであることは、間違いありません。

農作業後に、お酒を飲みながら、笑いながら過ごせたことや、作業の合間にお茶を飲みながら、自然を感じながら共に過ごせたことは、

「自分は自分であっていいんだなぁ」

「何かができて、何かができないとか、気にしなくていいんだなぁ」

「ただただ、生きていればいいんだよなぁ」

とそんな気持ちにさせてくれました。

みなさま、本当に、ありがとうございました。

- 「ダメな自分」を丸ごと受け入れられるようになった(自己受容)

そんな温かな方々との関わりも含めて、自分で自分を丸ごと受け入れられるようになっていったことも、大きな変化の一つでした。

マウントファームわかとち(農業生産法人)でのお仕事が終わったら、まずはお酒を飲んでから、今度は、自分の畑や田んぼでの作業に行く日々に、

「こんな自分でも生きていていいんだ」

「生きてさえいればいいんだ」

という想いを強くしていく時間となりました。

当時、たまたま、『言志四録』を購入し、毎日1ページずつ読んでいたこともあり、著書・佐藤一斉の言葉。

「志を立てれば、たとえ薪を運び、水を運んでいたとしても、そこに学問の道は有り真理を得ることができる。」

この言葉に勇気をもらいながら、日々の農業生産法人での仕事に、心を込めて向き合うことだけを意識していた、というのも、意味があったと思っています。

農作業マインドフルネスで、雑念が浮かんだら、気づいて、作業に集中したことで、心の澱を取っていくことができた、「どんな自分でもいいんだよ」とOKを出すことができるようになったのだと感じています。

- 「やりたいこと」の幻想に気づけ、「本当にやりたいこと」に気づくきっかけとなった

小千谷で、農業生産法人で働く前から、

「農作業がしたい」

「デスクワークではなく、外で汗をかいて生きていきたい」

とぼんやりと思っていました。

だからこそ、若栃に移住したわけですが、実際に、40歳を過ぎて、本格的に農作業をやってみると、心ではなく、体が悲鳴を上げました。

日々、ストレッチはしてはいましたが、不十分だったのか、腰を痛めることも何度かありました。

また、9月の稲刈り繁忙期(一番の時期は、38連勤くらいを実現しました!(笑))には、最後、インターンの大学生と一緒に倒伏した稲を起こす作業をした際に、手首の腱を痛めてしまい、そこは、こうして記事を書いている、1年半が経った今でも、痛みは消えません。

毎日の飲酒がたたったのか、錆びついた体は、どれだけ柔軟やストレッチの時間を長く持っても、なかなか、柔らかくなることはありません。

身体がきつくなると、「やりたかったこと」も、「やりたくないこと」になるのは、早いものですね。

2023年11月に、埼玉・春日部に戻ってきてからは、隣町の松伏町の自然栽培の農家さんで、週3日~4日、作業のお手伝いをさせていただいていました。

最初は、

「埼玉でもこんな風に自然と共に生きる暮らしがあったんだなぁ」

と嬉しい気持ちだったのですが、体が悲鳴を上げるにつれ、

「楽しくない」「しんどい」「きつい」「これは、自分がやるべきことなのだろうか?」

と思うようになっていきました。

たままた、小千谷でのご縁から、「メンタルヘルス研修」を魚沼の法人向けに実施させていただいたことがありました。(2023年2月)

そのご縁から、今度は、新潟県精神障害者社会福祉施設協議会の研修会で、

「精神疾患を抱える方に寄り添うコミュニケーション」というテーマでの研修をさせていただくことになっていました。

※「精神疾患を抱える方に寄り添うコミュニケーション」動画で語っています。

2024年3月の研修に向けて、より一層の学びを深めようと、本を読み漁ったところ、自分の特性を考えても、「本当にやりたいのは、人の支援だ」と改めて、強く思うようになっていきました。

・

「支援」と一口に言っても、「ケア」と「セラピー」があり、自分自身がやりたいのは、「セラピー」、特殊な環境(1対1の密室)の中での、「自己変容」のサポートであると気づいたのです。

かつてのしんどい気持ちや、つらい体験を再体験しつつ、感情を浄化し、心軽やかに日々を生きていくお手伝いがしたい、という気持ちが確固たる軸として自分の中に芽生えていくのを感じることができました。

そんなわけで、3月には、メンタルクリニックでのカウンセリングができる職場を探し、応募。

4月からは、週1日ですが、都内のメンタルクリニックにて、心理士として勤務させていただくことになりました。

そんな新しい環境への一歩を踏み出すことができたのも、小千谷・若栃での暮らしがあったからこそ。

「やりたい」と思っていたことにチャレンジし、やってみたからこそ、「あ、これも違ったかも」と気づけて、やり直すことができたと思っています。

貴重な機会、人生の大いなる流れ・導きに、心より感謝しています。

- 小千谷の温かな方々と繋がれた

若栃に住んで、上記のような心境の変化を生むきっかけとなったのは、小千谷の街中や若栃以外のエリアに住む方々とのご縁でした。

共創子育てサークル「子どもダカラ」を後に立ち上げ、代表となった片岡朋子さんが、マウントファームを訪ねてこられたのは、2022年の10月4日くらいでした。

なぜ、日付まで覚えているかというと、先述の、手首を痛めたインターンの大学生との作業を終えて、学生が帰ったその日の午後に、片岡さんがマウントを訪ねてこられ、米を5kg袋に詰める作業をしていた僕に、

「(コミュニケーションの)講座をやってください」

と頼んでこられたからです。

たまたま、僕の知り合いの妹さんと、片岡さんは繋がっており、「こういう人(研修講師やコーチングを仕事にしている人間)が、小千谷に移住してきた」という話を、片岡さんは聞かれていたそうです。

しかも、片岡さんが、マウントファームを訪ねてきた理由というのが、共に心理学などを学ぶ仲間との学びの振り返りを、若栃にある古民家民宿「おっこの木」で1泊2日で行うための視察だったのです。

月末に予定されていた1泊2日の「プチ・リトリート」に、僕も講師として参加させていただいて、講師料をいただきながら、企業研修や講演などでお伝えしていることを、ワークを交えてお伝えさせていただきました。

実は、小千谷に移住する前に決めていた1つのテーマというのが、「個人向け講座を展開する」というものでした。

企業研修ではなく、個人向けに、周りの方とのコミュニケーションに悩み・課題を抱えた方や、ご自身のメンタルに課題を抱えた方に、自分の知っている手法などでお役立ちできないか、と考えていたのです。

(企業向けにすでに実施している、6回の講座を、個人向けに実施したかったのです)

10月末と、11月半ばと、2回、合計4コマ、8時間ほどの講座を実施させていただき、受講された方から、

「ぜひ、連続講座で学びたい」

と言っていただいたのもあって、2023年2月から、

「ごきげんな関係づくりコーチ養成講座【第0期】」

が開講することとなりました。

(その後、【第1期】開講のリクエストもあり、今、5月か6月開講に向けて、準備を進めているところです)

・

片岡さんとのご縁から、小千谷でいろいろと活動している方々との出会いが、数珠つなぎにつながっていきました。

ある福祉施設で働いている方からは、先述の、「メンタルヘルス研修」のご依頼があり、実施をさせていただきました。

12月末頃からは、映画『夢みる小学校』上映、そして、『夢みる小学校』のような場を小千谷に、という活動が展開されていくことになるのですが、その取り組みも含めて、

「対話があれば、どんどん想いの掛け算が生まれていくと思いますよ」

とお伝えさせていただき、月に1~2回くらいの対話会を、定期的に開催していくこととなりました。

※★参考動画★『夢みる小学校』の「きのくに」とのご縁と、子どもたちのまっすぐな育ちを支えるために大事なこと

そして、実際に、2023年7月には、『夢みる小学校』の上映会。

小千谷市民約35,000人の1%以上にあたる、450人もの方々が、上映に足を運んでくださるという大盛況。

さらに、映画後の対話会からは、70人以上の方々のグループLINEができるという、人とのつながり生まれる場となりました。

7月の『夢みる小学校』上映に先立って、6月には、そのスピンオフ映画、『夢みる校長先生』もサテライト上映会を開催。

さらに、12月には、「川崎市の子ども夢パーク」の取組、『ゆめぱの時間』を上映。

小千谷まるごと「ゆめぱ」計画や、学校改革の動きが、市民レベルから、加速していきました。

少し、順番が前後しますが、2023年2月からは、宮崎悦男市長との座談会にも、片岡さんにお声がけいただき、参加させていただく機会を得ました。

市長との座談会を重ねるうちに、「引きこもりの居場所づくり」の取組も水面下でスタート。

衆議院議員・梅谷守さんとのご縁を、マウントファームが所属する「新潟県ふるさと民宿連絡協議会」での研修会でたまたま頂いたこともあり、梅谷さんが、県議時代に立ち上げられた「えちご若者元気塾」を上越市に視察に伺う企画を実施しました。

2024年3月8日には、市議の方7名を含めた総勢17名での「子ども夢パーク」訪問に、僕もご一緒させていただき、西野博之先生のお話から、学ばせていただきました。

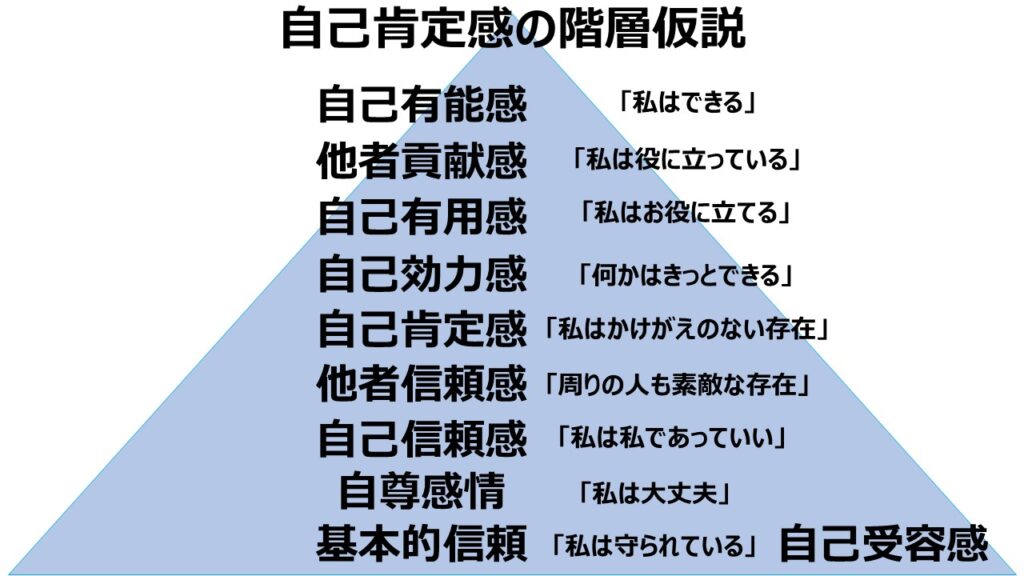

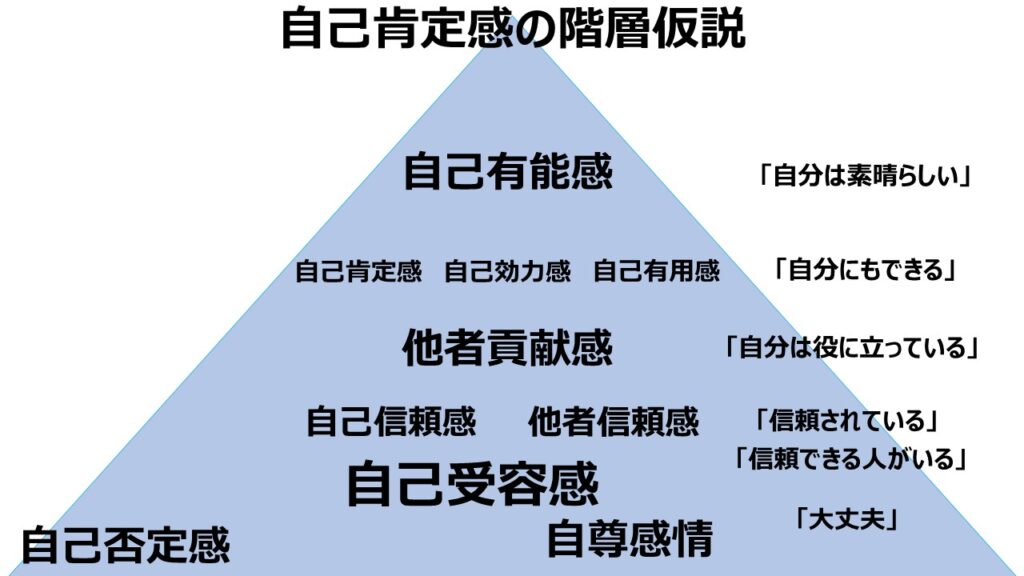

西野先生のお話も踏まえて、浮かんだのが、「自己肯定感の階層仮説」です。

2023年10月末に、小千谷を離れてからも、2024年1月、そして、3月13日と、小千谷に講師として呼んでいただき、対話の場のファシリテート、今後の動きの明確化のお手伝いをさせていただきました。

新潟県中越地震から、20年となる今年、防災をテーマに、「夢パーク」のような場が、小千谷にもつくれないかと、市民、市議の方々も含め、動きが進んでいます。

こうして、小千谷から離れた今も、関わらせていただいていることに、心から感謝しつつ、より豊かな未来を未来の子どもたちに引き継ぐために、何ができるのかを見つめているところです。

- 小千谷のまちづくりに携わるきっかけとなった

- 「対話のある街・小千谷」をつくる礎を築けた

- 人生の「第4のふるさと」ができた

以上のようなことから、「対話のある街・小千谷」は、すでにできつつあります。

僕にとっても、「第4のふるさと」と思える場が新潟・小千谷にあることは、非常にうれしいことですし、今も、目を閉じて、小千谷の街並みを思い浮かべ、小千谷の温かな方々を思い出すと、胸がほっこり温かくなります。

「もし、しんどくなったら、小千谷に行けばいい」

「温かなみなさんがいらっしゃる」

「みなさんとのご縁を大切にしながら、自分の特性をさらに磨き上げながら、日本社会がより豊かになるように、未来により豊かな社会を残せるように、自分にできることに、真摯に取り組んでいこう」

そんな気持ちでいられる今が、本当に、ありがたい限りです。

小千谷での1年7か月の生活をたたんで、春日部に戻ってきて、丸5か月が経過しました。

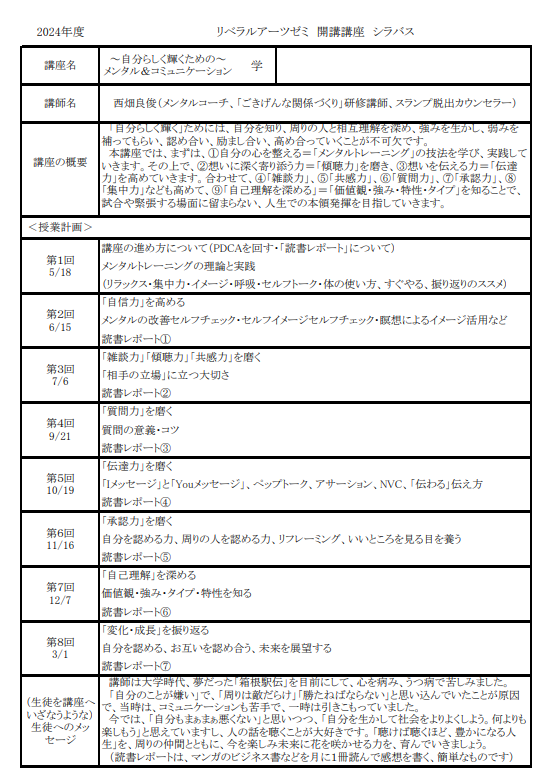

4月からは、先述のメンタルクリニックのお仕事の他に、埼玉県吉川市にあるフリースクールで、月に1回講義をさせていただくことになっていたり、兵庫県姫路市の高校で、月に1回のゼミを持たせていただくことになっていたりと、思わぬ方向に、活動の幅が広がっています。

テーマはそれぞれ、

「自己と他者の社会心理学 ~自分を生かしてよりよく生きる~」

「~自分らしく輝くための~ メンタル&コミュニケーション学」

20代はうつ病で苦しみ、新潟・粟島の3年間で心を回復し、宮崎での仕事を通じてプロコーチの方々と出会い、コーチングを学び始め、2014年、33歳で独立してからの今。

いろいろあったし、稼げなくて苦しく、うつ病が再発しそうになった時期もありましたが、あの頃があって、今があって、これからがある。

そう思えている今に感謝して、「若栃に生きた」自分を誇らしく思いつつ、未来に向けて、成長の資源としていきます。

こうして、改めて振り返ることで、感謝の気持ちでいっぱいです。

2023年9月~10月頃は、本当に、体調も悪くて、お別れの挨拶もできずに小千谷を去りました。

失礼をしてしまった方々には、この場を借りて、お詫びを申し上げます。

【「若栃に生きた」結論】

- 「やりたい」想いには、正直に、チャレンジした方がいい。

そこから、必ず、何かが得られる!

- 田舎には、人を回復させる何かがある。

それは、「人と人のつながり・心の密度」だったり、「雄大な自然」だったり、「自然と一体に生きる暮らし」だったり。

- やりたいことがわからない・見えない人は、田舎へ行ったほうがいい。

きっと、何かに気づけるから。

これからも、「若栃に生きた」体験を胸に、「自分を生かして、社会をよりよく、より面白く、より豊かに」なるように。

今ここで、できることに心を込めて、生きていきます。

貴重な1年7か月の経験、ありがとうございました。

西畑 良俊

「半農半ごきげんな自分づくりセラピスト」を目指す「アグリパス研修生(Mt.ファームわかとち)」

2009年~3年間、新潟・粟島にて、地域活性化に携わる。2014年10月、コーチとして独立。研修・講演・個人セッションを通じて、多くの方の豊かな人生づくりに貢献。2020年、コロナで仕事が一瞬ゼロになって以来、「田舎熱」が再燃し、移住先を模索。2022年、運命の出会いにより若栃に移住し、自分らしい生き方を実践中。