日本の農村地域、特に中山間地域においては、農業活動を支える基盤として、農道や水路が非常重要な役割を果たしています。

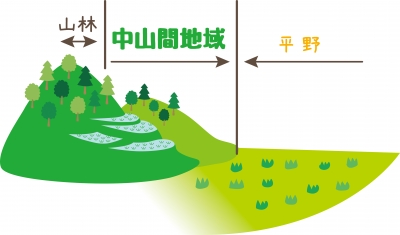

中山間地域は、国土面積の大部分を占め、日本の農業生産においても重要な位置を占めていますが、平坦地に比べて地理的な制約が多く、高齢化や人口減少といった課題も深刻です。

このような状況を踏まえ、これらの地域における農業の持続可能性を確保し、多面的な機能を維持するために、国は中山間地域等直接支払制度と多面的機能支払交付金という二つの主要な政策を導入してきました。

中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な地域において、農業者の所得を直接的に支援し、耕作放棄地の発生を防止することを目的としています。一方、多面的機能支払交付金は、農業・農村が持つ食料生産以外の多様な機能、例えば国土保全、水源涵養、自然環境保全などを維持するために、地域共同で行う活動を支援するものです。

本記事では、これらの二つの制度が、農村集落における農道や水路の建設および維持に具体的にどのような影響と効果を与えてきたのかを紹介します。

中山間地域等直接支払制度

1. 概要・目的

中山間地域等直接支払制度は、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者に対して交付金を交付する制度です。

この制度の最も重要な目的は、高齢化の進行と農業者の減少によって懸念される耕作放棄地の発生を防止し、農業生産活動を維持することで、洪水や土砂災害の防止、水源のかん養といった農用地が持つ多面的な機能を確保することにあります。平地との農業生産条件の不利を補正するという観点も重要な目的の一つです。

対象となる農用地は、急傾斜農用地(田んぼの場合:傾斜20分の1以上)などが該当します。交付の対象となるのは、集落等を単位とする協定(集落協定)を締結し、5年間以上農業生産活動を継続する農業者や農業法人、農業協同組合などの農業者等です。

中山間地域等直接支払制度は、農道や水路の建設・維持に関連する具体的な支援も行っています。集落に支払われた交付金は、本制度の目的に沿った用途であれば、農道や水路の管理・補修にも使用することができます。

実際に、交付金は集落協定参加者の総意により、水路の泥上げや農道の草刈りといった管理活動、さらには簡易的なコンクリート舗装などの整備費用にも充てることが可能です。本制度は、直接的な所得支援に加えて、農村集落が主体的に農道や水路といった重要なインフラを維持管理するための経済的な基盤を提供しています。

2. 農村集落に与える効果

中山間地域等直接支払制度は、不利な条件下にある中山間地域の農業基盤を維持するための重要な支援策として機能しています。直接的な経済支援を通じて、農業者が農業を継続する意欲を維持し、耕作放棄地の発生を抑制する効果が期待されます。

特に、集落協定の締結を要件とすることで、地域社会が一体となって農地の維持管理に取り組むことが促進され、個々の農家だけでは困難な農道や水路の維持管理を持続可能なものにする可能性があります。また、交付金の使途に一定の柔軟性を持たせることで、各集落がそれぞれの実情やニーズに合わせて、農道や水路の維持管理に必要な費用に充当できるという点も、制度の効果を高める要因となっています。

多面的機能支払交付金

1 概要・目的

多面的機能支払交付金は、農業や農村が持つ多面的な機能の維持および発揮を図るための地域の共同活動を支援し、地域資源の適切な保全管理を推進することを目的として設立された制度。

具体的には、農村地域の過疎化や高齢化、混住化が進む中で、地域の共同活動によって支えられてきた国土保全、水源涵養、自然環境保全、良好な景観形成といった多面的な機能の発揮に支障が生じつつある状況を踏まえ、これらの機能の維持・発揮を支援するために地域共同の活動を支援するものです。

この交付金は、主に「農地維持支払交付金」と「資源向上支払交付金」の二つで構成されています。農地維持支払交付金は、農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持といった地域資源の基礎的な保全活動や、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化など、多面的機能を支える共同活動を支援します。

一方、資源向上支払交付金は、地域住民を含む組織が行う、水路や農道の軽微な補修、植栽による景観形成などの農村環境の良好な保全や地域資源の質的向上を図る共同活動、さらには農業用施設の長寿命化のための活動を支援します。

多面的機能支払交付金は、農道や水路の建設というよりは、既存の農道や水路の維持管理と質的向上に重点を置いた支援を行っています。具体的には、水路の草刈りや泥上げ、農道の草刈りや路面維持といった日常的な維持管理活動、水路や農道のひび割れ補修や窪み補修などの軽微な補修、さらには老朽化した水路や農道の大規模補修や更新といった長寿命化のための活動などが支援対象となります。

これらの活動に必要な資材代、日当、外注費なども交付金の対象となります。また、施設の機能診断や補修計画の策定、研修なども支援の範囲に含まれています。

2. 農村集落に与える効果

多面的機能支払交付金は、中山間地域等直接支払制度と比較して、より広範な農業インフラのニーズに対応できる枠組みを提供しています。

日常的な維持管理から、より大規模な修繕や改修までを支援することで、地域が主体的に農業インフラの質を向上させ、長期的な持続可能性を確保することを可能にしています。

特に、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金の二つの柱を持つことで、基礎的な保全活動と、より積極的な質的向上活動の両面を支援できる点が特徴的です。また、地域住民を含む幅広い参加を奨励することで、農業者だけでなく地域社会全体が農村資源の維持管理に関わる意識を高める効果も期待されます。

維持管理体制と地域住民の参加への影響

1. 維持管理慣行をどのように変化させたのか

中山間地域等直接支払制度と多面的機能支払交付金は、いずれも経済的な支援を提供することで、農道や水路の維持管理における個々の農家の直接的な経済的負担を軽減する傾向が見られます。

特に、集落協定や保全組合といった地域レベルの組織を基盤として支援が行われるため、維持管理の責任が個人から地域社会へと移行する動きが促進されていると考えられます。

また、集落協定や活動計画の策定といった制度上の要件は、従来の慣習的な維持管理方法と比較して、より組織的で計画的なアプローチを導入するきっかけになっている可能性があります。多面的機能支払交付金においては、施設の機能診断や長寿命化活動への支援を通じて、短期的な対応だけでなく、長期的な視点に立った維持管理戦略を策定する動きも出てきていると考えられます。

2. 地域社会の参加の変化

中山間地域等直接支払制度における集落協定の締結は、複数の農業者の参加を必須としており、農業者間の協力体制を強化する効果が期待されます。一方、多面的機能支払交付金は、非農業者を含むより広範な地域住民の参加を積極的に奨励しており、地域社会全体の維持管理への関与を促す点でより大きな影響力を持つと考えられます。

しかし、農村地域における人口減少や高齢化といった構造的な課題は依然として存在しており、地域によっては参加者の確保に苦労している現状も考えられます。

今後の課題

1. 主要な課題と制約の特定

両制度が農道や水路の維持管理に貢献している一方で、農村地域における人口減少と高齢化は、地域社会が主体となって行う維持管理活動の持続可能性にとって大きな課題となっています。また、これらの交付金の申請や管理に伴う事務作業の負担も、特に小規模な集落にとっては大きな制約となる可能性があります。

さらに、交付金の予算や金額が、地域に必要なインフラの維持管理や改修を十分にカバーできない場合や、大規模な改修が必要な場合には、資金不足が課題となることも考えられます。中山間地域等直接支払制度と多面的機能支払交付金の間で、支援対象となる活動や地域に重複が見られる場合もあり、より効率的で包括的な支援体制の構築が求められます。

2. 潜在的な改善、政策調整、および今後の方向性に関する議論

若年層や地域外からの新たな住民の維持管理活動への参加を促進するために、研修プログラムの提供や、参加者へのインセンティブ付与などを検討する必要があります。

申請手続きや報告業務の簡素化、デジタルプラットフォームの活用、標準化された手続きの導入などにより、地域社会の事務負担を軽減することが重要です。

両制度間の連携を強化し、それぞれの強みを活かしながら、より効果的で無駄のない支援体制を構築するために、情報共有の促進や合同での事業実施などを検討することも有効です。スマート農業技術や遠隔監視システムといったイノベーションを積極的に導入し、インフラの維持管理の効率化や省力化を図ることも、今後の重要な方向性の一つです1。

まとめ

本記事では、中山間地域等直接支払制度と多面的機能支払交付金が、農村集落の農道や水路の建設および維持に与えてきた影響と効果について分析しました。

両制度は、経済的な支援を通じて、これらの重要な農業インフラの維持管理に貢献しており、耕作放棄地の防止、地域社会の参加促進、そして農業生産と農村生活水準の維持に一定の役割を果たしていることが明らかになりました。

しかし、農村地域の人口減少と高齢化、制度の事務負担、資金の制約、そして制度間の連携の必要性といった課題も存在します。

今後、これらの制度がより持続可能で効果的なものとなるためには、若年層や新規住民の参加促進、事務手続きの簡素化、資金配分の柔軟性の向上、そして制度間の連携強化といった改善策を検討していく必要があります。

テクノロジーの活用も、効率的なインフラ維持管理を実現するための重要な鍵となるでしょう。中山間地域をはじめとする日本の農村地域が、その多面的な機能を将来にわたって発揮し続けるためには、これらの政策が果たす役割は依然として大きく、社会情勢の変化に対応した継続的な見直しと改善が不可欠です。