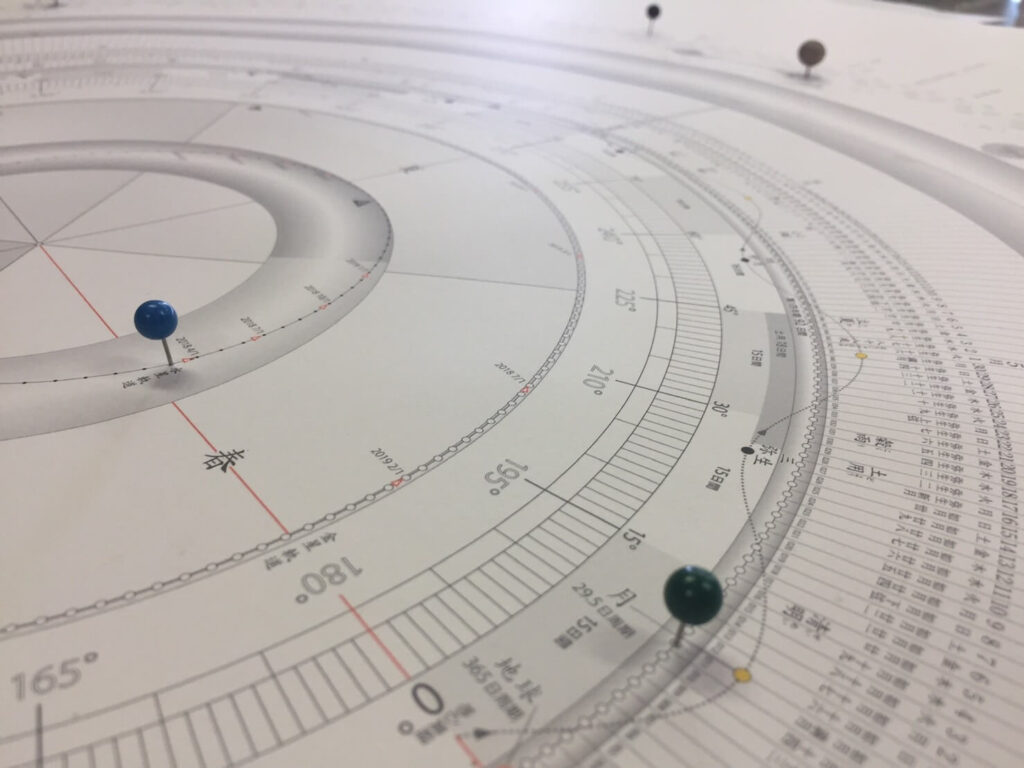

10/20から秋の土用に入ります。土用と言えば、土用丑の日が有名ですが、あれは夏の土用のこと。実はすべての季節の前に、18日間の土用と呼ばれる期間があります。年間を通じて18日間が4回、合わせると72日間(約2か月半)もあるので、これは5つめの季節と呼んでいい気がします。

五つ目の季節・土用

土用とはどんな時期か、ざっくり言うと、季節の変わり目の最終コーナーのような時期。

「土用」は「土旺用事(どおうようじ)」の略で、「土が旺(さかんに)なり用事(働き)をする」という意味。つまり、土が最も働く時期で、その季節らしさが強く表れたり、次へ移行するために揺らいだりします。

なので、昔から、「土をいじってはいけない。」「畑、土地にまつわること、重要なことを始めたりしてはいけない。」という忌みごとを定めたりしているのですが、これは縁起のいい・悪いというだけではなく、やはり、土が揺らぐ時期には人が大きく影響を受けるので、事故が起きたりしないようにという理由からきています。現代の人にとっては迷信のようにも思えますが、ほんの100年前まで、現在の科学と同じように大切にされていました。

ウナギ以外、あまり馴染みのない方もいるかもしれませんが、土用って私たちの暮らしにけっこう深く関わっているんです。土用干し(梅干し・田んぼ)、土用丑、土用餅、土用の虫干し、と土用にちなんだ言葉がいくつもあります。人びとは畏れるだけではなく、土用のパワフルさを活用して、梅を干したり、田を干したり、虫干ししたりと上手にそのチカラを取り入れてきました。日常に節目をつける踊り場のようなタイミングなんですね。

その節目を経過すると、土も草木も次の季節へとモードが変わる。Vol.2でも少し触れていますが、「モチグサ」が「ヨモギ」へと変わっていくわけです。

そういえば、集落のばあちゃんが、春に(何かの)種をまくタイミングは土用が過ぎてから。雪が消えたように見えても地温が上がらねえと、うまく芽が出ねえ。って言ってたな。

中越地震は土用期間だった

10月下旬というと、新潟では中越地震が起きた10月23日があります。この時期になると、特に地震の被害を受けた山あいの集落では、防災訓練や記念行事が行われ、あの時、あの時間の話があちこちで交わされます。

私が新潟に住むきっかけとなった出来事でもあり、やはり、毎年かならずその時間には、どこにいても黙祷をするのが習慣になっています。私がまだ名古屋に住みながら、新潟に通っていた頃、地域のお父さんから聞いたあの日あの時のお話。

その日は、集落の収穫祭を翌日に控え、みんな集まって、小学校の体育館で準備をしていたそうです。豚汁と餅つきの準備を済ませて、それぞれ家に帰って夕飯の支度をしていたときに、地震は起こりました。全壊判定がいくつも出た集落でしたので、それはそれは大変な揺れだったと思います。集落内からは、家が大規模に壊れてしまった住民さんが、ポツポツと体育館に集まってきました。地域の人の顔を見て、ホッとすると、お腹がへってきて、みんなで話し合い、収穫祭の準備が整った体育館で豚汁と餅の準備をはじめたそうです。そして、焚き付けや毛布など寒い夜を過ごすための色々を自宅から持ち寄り暖をとりました。

「オラたちは、地震の日、夜中に紅白幕のかかった体育館で夜中に餅ついて食ったんだ。キーンと冷えて星がきれいな夜だったなあ。」その時を想像して、不謹慎ながら、それは美しい光景だったろうなと思いました。

そして、今思えば、中越地震の起こった10月23日は土用期間だったんだ!と気づいて驚きました。土が大きく動いたんですよね。その時に、その場でできることをして、しなやかに生き延びた地域の方々の人間力に改めて感動したのです。

土用のすごしかた

そんな土用、私は心にも身体にもあまり負担をかけないようにしています。予定がコロコロ変わったり、約束もドタキャンが多い印象。でも、土用だからなーとあまりきっちり決めない、詰めないことを大切にしています。自分にも人にも優しくしなやかに。

体内で起こる変化でいうと、漢方医の先生から聞いた話では、腸内細菌が次の季節のために準備をするので、普段の消化力がちょっと落ちたりするだそうです。ですので、消化にやさしいものやダシを摂り、カフェインやお肉は控えめにしています。たしかに、私はこの時期、いつもの食事で胃がもたれます。あれ?と思って暦を見ると、土用だったりします。

感性を育てるヒントは暦にあり

私が出会った父ちゃん母ちゃんたちは、その土地の水を飲み、その水で育った作物を食べて、災害レベルの雪と毎年つきあって暮らす。自然を畏れるからこそ、よく観察し、そこで暮らす感性が育っていく。その繰り返しを思ったとき、それは植物と同じ、自然の中の一部として、まわりめぐる一年を循環するごとに成長して生きているんだなと思いました。

まちなかで現代の暮らしをする私たちは、その環境に身をおいて暮らすことが難しい。そんな時に、暦だ!と思うのです。先人達が繰り返し観察し蓄積したメディア・暦をうまくヒントに使って、自然の変化をキャッチして、自分の感性を育てていきたいなと思ったのでした。一方で、気候変動と言われて久しいこの頃。そろそろ暦の季節感、天地の動きが少し変わってきているのではないかと思ったりもします。そして、いつか、この土地の自然を観察して、この土地の暦をつくってみたいと思っています。

清野静香 野草と暮らしの冒険家

福島県会津生まれ。新潟と福島の2拠点暮らし。新潟県中越地震をきっかけに新潟とのご縁をいただく。中山間集落へ足を運び、交流を重ねるなかでお茶飲みの楽しさと山遊びにハマる。食べられる草がそこらじゅうにある暮らしの豊かさを満喫中。農コミュニティ「ふらっと梅部」では仲間たちと梅の栽培もしている。