2014年に神奈川県から小千谷市の岩沢集落に移住して9年目、せいのうれいと申します。

栄養学を学び、食品メーカーで微生物の培養をし、はたまたNGOのボランティアとしてケニアで子供の支援に関わったり、そのほかにも介護職や事務職や飲食業や、あれやこれやと職を転々としてここにたどり着きました。

現在の本業は(何が本業か分からないのですが、中でも自分が事業主として行っているものは)【ポレポレ工房】という菓子製造業ということになりますでしょうか。たまに講師業なんかもしています。

そのほかにも、農業法人での事務のアルバイト、受託の事務仕事、地元集落のお年寄りの集いの場お手伝い、などもしており、いわゆるフリーランス的な働き方です。少し前にこれを、【イナカフリーランス】と名付けてくれた人がありましたが、いい肩書で気に入っています。

その傍ら、畑と田んぼで作物を作るということもしております。

日々、畑や田んぼで作物を観察し、土や水や空気と触れていくうちに、その心地良い感覚や自然の恵みに感動し、豊かさを実感しているのですが、今回は【天然の麹菌】という、まさに天からの贈り物を手にしたお話です。

稲に付いた得体のしれない物体

写真がピンボケでスミマセン。

こちら、自然栽培で育てている田んぼの稲です。収穫を控えて、日々稲の成長を愛おしく思いながら眺めていると、何やら黒い物体が籾を覆っているのを発見しました。はて、何だろう?虫?と思ったものの、初めはさほど気にせずにおりました。何日か経って、これが増えてきている?あちこちに見られるので、なんだか心配になってきました。

目を近づけてよーく見てみると、籾の部分がが肥大して黒っぽい緑色のものが付着しています。

ちょっと待てよ、なんかの病気か???と、稲の病気について調べてみると、それは【稲こうじ病】という病気であることが分かりました。

『大変だー!』と慌てふためいて、わーわー騒ぎながら師匠(田んぼの持ち主)に訴えかけたところ、

『あー稲こうじね、〇〇さんの田んぼにも着いたって言って消毒してたよ~。ま、籾摺りすれば取り除けるから、別に気にしなくていんじゃね?』と、軽く受け流されました。

そんな簡単に言わないでくれ。これが全部の稲に広がったら大変じゃないか~!よし、全部手作業で取り除くぞ。

と意気込みながらも、ほかの人はどうしているんだろう、とさらに情報収集していると。。。

【いなだま】(稲魂・稲玉)とも呼ばれるこの物体、その昔はこれができると豊作になると言われ、稲の神様としてありがたがられていたという話が。そうだったのかあ、どうやらそんなに怖がる相手ではないらしい、それどころかとてもありがたい存在のものだということが分かりました。

稲の魂(たましい)って、なんだか尊いですね。あるおばあさんは、これを見つけると神棚に上げて拝んでいたとか。逆に喜んでいいことだったのですね。

ただし、現代の公的機関が薦める慣行栽培においては、これが発生すると結果的に収量が減少したり、米に色が付いて等級が下がったりするので、やはり防ぐべき病気と位置付けられて農薬で防除することが推奨されています。

喜んでいるのは、そういった市場の価値とは違うところで栽培を楽しんでいる、私のような部類の人たちが多いようです。

稲こうじはあの麹?

さらに調べていると、【こうじ】と名の付くそのとおり、味噌や甘酒に使われる麹菌がこの中に混在しているらしいということも分かってきました。

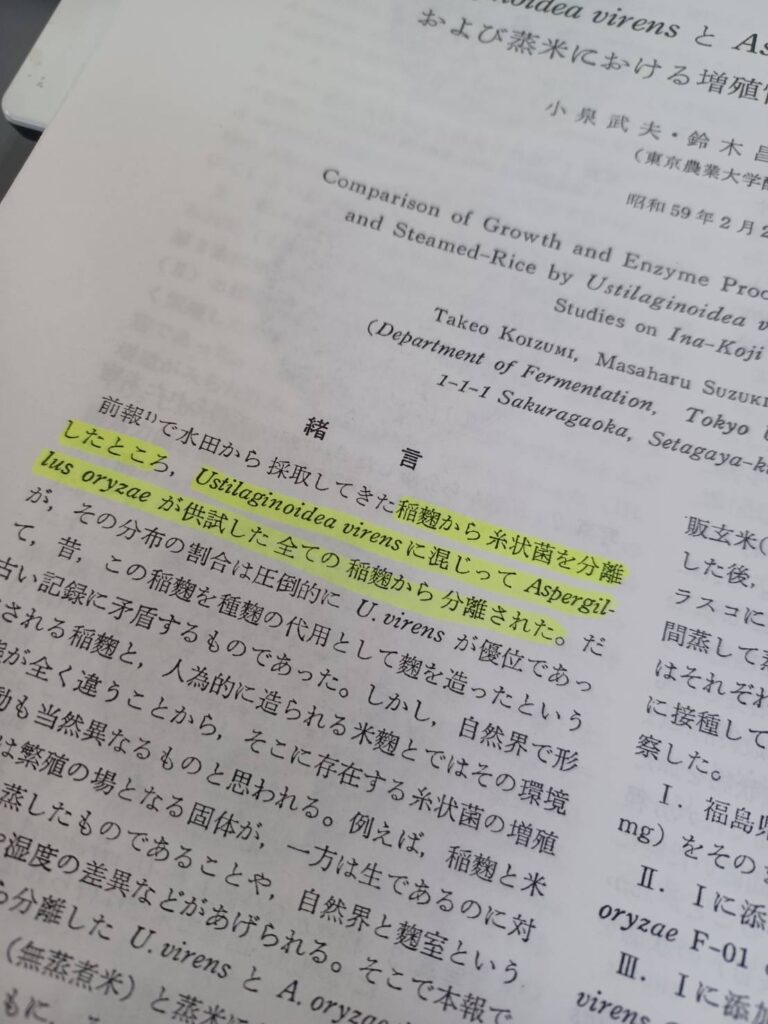

東京農大の小泉武夫さんらの論文には、稲こうじから、いわゆる麹菌である【アスペルギルス・オリゼー】を分離できたという報告がされていました。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1915/79/7/79_7_500/_article/-char/ja/

この稲こうじを構成する主な菌種は別のカビ(有毒)ですが、そのうちの何割か麹菌が含まれているということでした。

その割合は採取したものによって異なるそうで、一概には言えないようです。

はたまた、このサイトでもコラムを書いているunsu/i (うんすい)さんからも別の文献を教えてもらいました。

『稲麹と酒造り』(1984)。さすが日本酒マニアです。感謝感謝。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1915/79/7/79_7_476/_article/-char/ja

こちらも小泉さんたちによるものですね。江戸時代から明治時代には、やはり稲麹から麹菌を取って酒造りも行われていたということで、古文書から当時の麹室(こうじむろ=麹を作る部屋)や方法について細かく記載されています。

しばし食い入るようにこれらの論文をいくつか見ていくうちに、やらずにいられない衝動に駆られました。

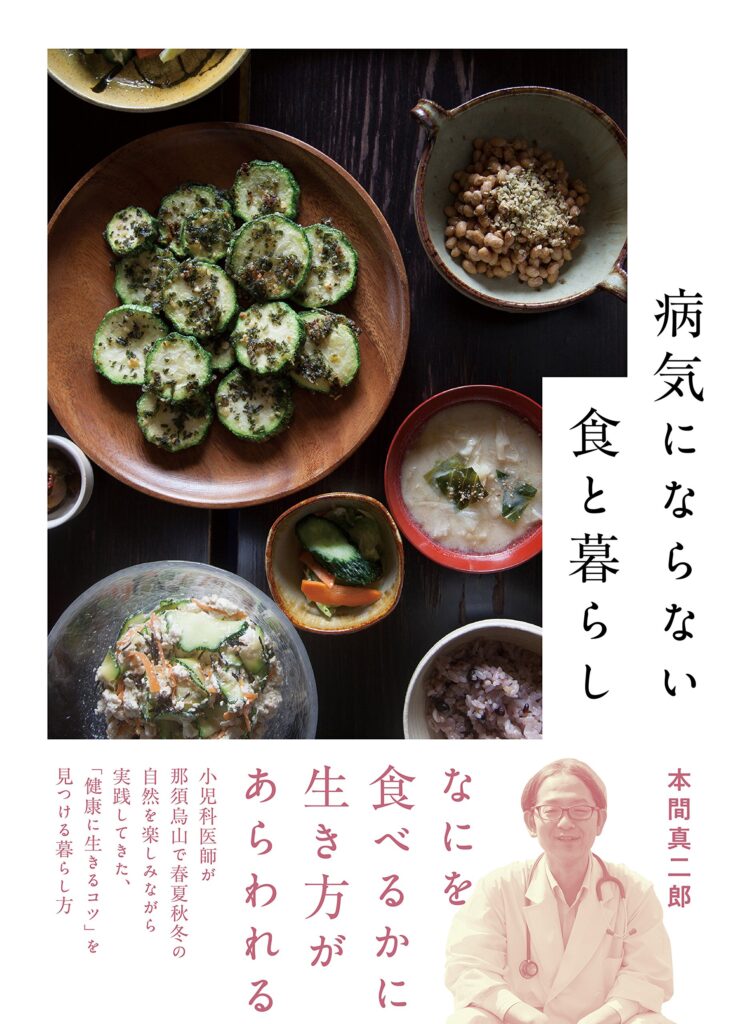

そしてまた別の知人が教えてくれた、本間真二郎さんの【病気にならない食と暮らし】。

稲こうじから麹づくりを実践しているという医者でもある著者の、実際のやり方が丁寧に書かれています。

病気にならない食と暮らし | 本間真二郎 |本 | 通販 | Amazon

この本には、自然に沿った暮らし、できる限りの自給自足をし、~ねばならないという囚われに縛られないことが、心も体も健やかに暮らせると繰り返し述べられていて、じんわりと心にしみることがたくさん書かれています。

地域に宿る微生物を取り入れることは、人の健康も、環境も、良い方向へ向かうという、とても腑に落ちる内容でした。

いざ、実践

そんなわけで、嬉々として田んぼからこの稲だまを採取し、実験開始です。

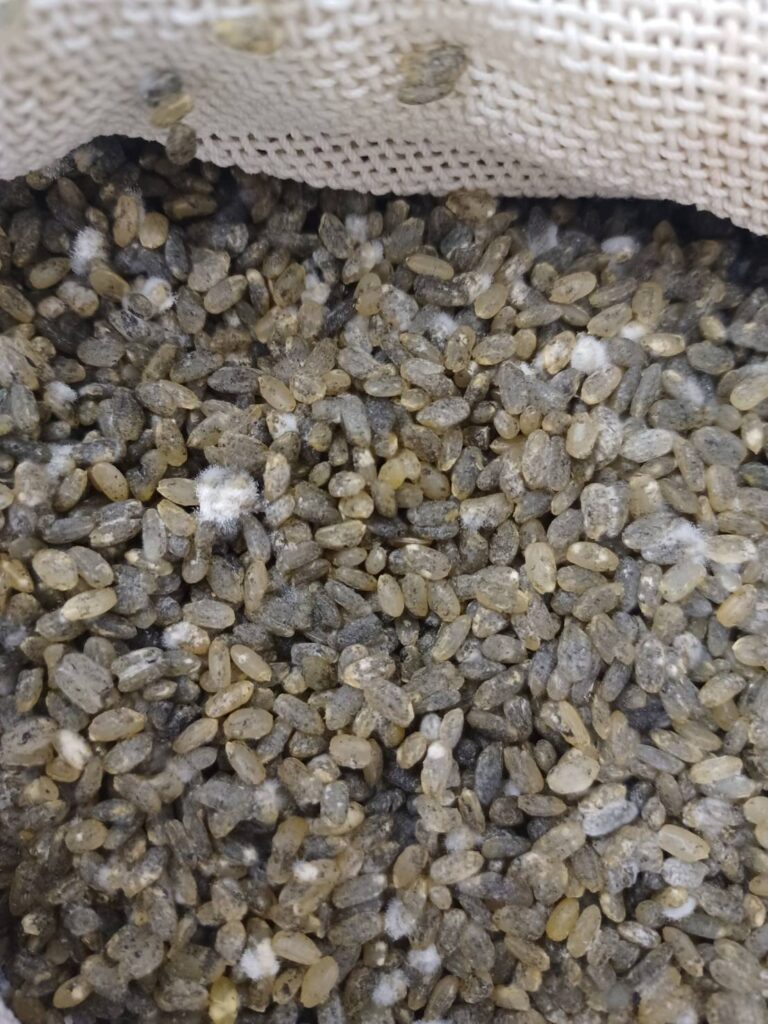

このように、黒緑色のカビの胞子がもさもさと籾に着いて、丸く大きくなっているのです。さわるとぱらぱらとこぼれます。

まず茶こしを使って、この粉末状の胞子をほぐします。

先述のように、この胞子たちの大部分は、【ウスチラギノイデアウイルス】という舌を噛みそうな名前のカビです。これから行おうとしているのは、ここからいわゆる麹菌【アスペルギルス・オリゼー】を取り出す作業です。

前述の文献によると、麹菌を増殖させるためには①玄米~3分搗き米を使うこと、②灰を使うこと だそうです。

【ウスチラ】さんは生米では増殖するが蒸米では増殖できない、麹が増殖する37℃以上になると生育が見られない、また灰を加えてphを高くする、つまりアルカリ性に保つことで他の雑菌たちの繁殖も防ぐ、などの実験結果が記述されています。

私は3分搗きのお米を使いました。まずはお米をよく洗い、一晩ほど浸水させておきます。そして2時間程蒸したら、容器に明けて冷まし、灰を加えてよく混ぜます。

灰は、明治時代のある論文では椿、楢、槲(かしわ)を使ったそうですが、今回私は自分の畑に生えた草を燃やした【草木灰】を使いました。

蒸したお米が40℃位になったら先ほどのほぐした胞子たちをぱらぱらと振りかけ、全体にいきわたるように念入りに混ぜます。

蒸したお米が40℃位になったら先ほどのほぐした胞子たちをぱらぱらと振りかけ、全体にいきわたるように念入りに混ぜます。

混ぜたら布にくるんで、30℃位で保温します。

昔の麹室は、稲藁を使って作られていたようです。稲には麹の芽胞が付着しており、毎年これを新しいものに取り換えことが望ましいそうな。また、米を混ぜるときも藁で出来た筵(むしろ)の上で行うと麹の増殖を助ける、というような記述があります。

今すぐそこまではなかなかできないですが、なんかそんな麹室を持てたら楽しいですね。ちなみに私は、こちらの麹発酵器を使っています。

その名も『こうじ君』。クーラーボックスに温度を調節する装置が付いているみたいなものですね。

保温し始めて24時間後に全体を混ぜます。つまり1日後ですが、この時点では特に変化はありませんでした。

基本的に毎日混ぜる作業はしていきます。翌日(仕込みから2日後)も、状態変わらず、です。

3日後。。。白いものがちらほら。

このふわふわしたこれ、麹菌とおぼしき糸状菌が増え始めたみたいです。わくわくが止まりません。

このふわふわしたこれ、麹菌とおぼしき糸状菌が増え始めたみたいです。わくわくが止まりません。

4日後。増えてる増えてる。笑みがこぼれます。

5日後。表面がだいぶ覆われてきました。【麹の花】が咲いています。

このままさらに1日置きましたが、様子は変わらないので培養は終了とし、保温器から取り出して乾燥させます。

このままさらに1日置きましたが、様子は変わらないので培養は終了とし、保温器から取り出して乾燥させます。

これをざるなどでふるって粉末状の胞子を取り分けたら、種菌のできあがりです!

この種菌を使ってできた麹がこちら。ちなみに、種菌と違って通常の麹は、仕込みから2日後には出来上がります。

この種菌を使ってできた麹がこちら。ちなみに、種菌と違って通常の麹は、仕込みから2日後には出来上がります。 見慣れた麹です。

見慣れた麹です。

出来た。出来ました。感動ものです。まさに天からの授かりもの。欲しいと思っても自分で作ることのできない稲こうじ。

この地に宿る貴重な微生物が私の田んぼにおりてきてくれて、麹という形になって生活の一部となる。なんというか、自然の循環の中に入れてもらえたような、そんな気分に勝手になってしまいました。

さっそく甘酒にしてみましたが、ちゃんと甘酒になりました。

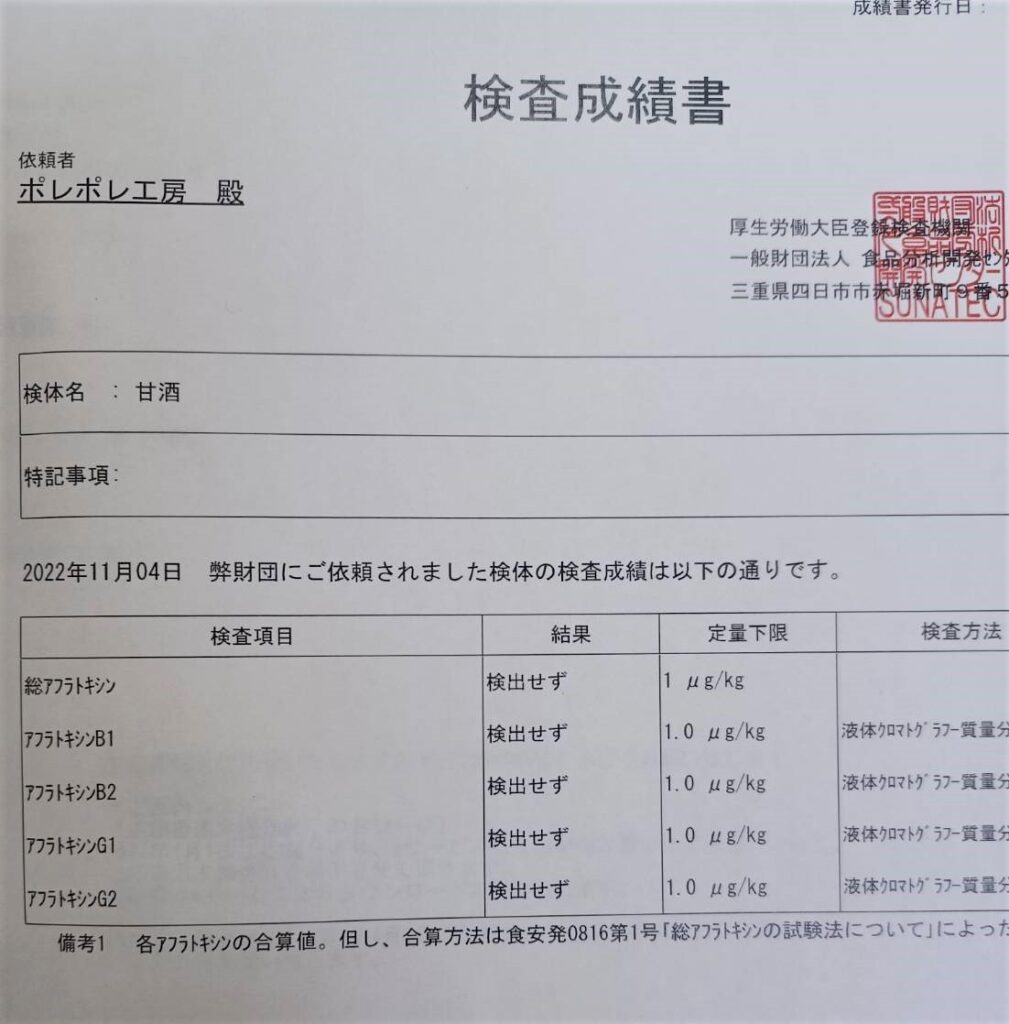

注意しなければならないのは、麹だまから作った麹には、残念ながら毒性があるものもあるそうです。

せっかくの授かりもの、これから活用していきたいし、この価値を共感してくれる人たちと共有したいという気持ちは強くあったので、麹をさらに発酵させた甘酒を、専門の機関に依頼してカビ毒の検査をしてもらいました。

結果は、陰性です。

これで、晴れてこの天然の麹を活用できます。

かつて、無菌室で試験管やフラスコ振りながら、乳酸菌やらカビやら緑藻類やらの微生物の培養をしていた会社員時代。もちろん当時は人工的に作った培地で行っていたのですが、それから3周半ぐらい回って、今は全く違う価値観をもってまたこんなことしてるんだなあ。。。となんだか感慨深いものがあります。

よくある話ですがその会社の創業者は、自分が偶然発見したその乳酸菌の株に自分の名前を付けていたので、もしこの麹菌が新種の麹菌だったら、【アスベルギルス・オリゼー・ポレポレ株】にするかなあ、【セイノ株】の方がいいかなあと、いらぬ心配をしてほくそ笑んでいる今日この頃です。

せいのうれい 半農半X型イナカフリーランス

2014年地域おこし協力隊として移住。任期終了後にポレポレ工房を起業、地元の食材や自家栽培の素材などを使ったお菓子や料理の製造販売を行う傍ら、農業法人でのアルバイト受託仕事やをしながら生計を立てている。なりゆきで畑や田んぼをあてがわれてから野菜や米作りに魅了され、趣味と実益を兼ねて農作業にいそしむ。