2014年に神奈川県から小千谷市の岩沢集落に移住して9年目、せいのうれいと申します。

栄養学を学び、食品メーカーで微生物の培養をし、はたまたNGOのボランティアとしてケニアで子供の支援に関わったり、そのほかにも介護職や事務職や飲食業や、あれやこれやと職を転々としてここにたどり着きました。

現在の本業は(何が本業か分からないのですが、中でも自分が事業主として行っているものは)【ポレポレ工房】という菓子製造業ということになりますでしょうか。お米や地元の素材を生かしたお菓子、オーダーケーキなど作っています。

たまに料理教室とか。

そのほかにも、農業法人での事務のアルバイト、受託の事務仕事、地元集落のお年寄りの集いの場お手伝い、などもしており、いわゆるフリーランス的な働き方です。少し前にこれを、【イナカフリーランス】と名付けてくれた人がありましたが、いい肩書で気に入っています。

その傍ら、畑と田んぼで作物を作るということもしております。

以前、大豆のワークショップについて書かせてもらいました。その記事はこちら

今回はその後の様子、無事に【大豆】になるまでをお伝えします。

発芽してからの様子

皆さんと種まきをしたのが6月5日。

1週間後、むくっとかわいい芽が出ていました。

これ、気を付けないと鳥に食べられちゃうのです。

種まき後に草を乗せて芽が目立たないようにしていますが、これがけっこう効果あるようで、最近は『食べられてなくなっちゃった』ということが少なくなりました。

6月15日、種まきから10日、本葉が出てきています。

自分の蒔いた種がだんだん育っていく様子を見るのって、本当に楽しいです。

ちなみに、畝の苗が食べられてなくなってしまった時の為に、畑の端っこに【苗床】を作って予備の苗を育てておきました。糸を張って鳥が来ないようにしてあります。食べられてしまった苗があったら、ここから移植すればいいというわけです。

6月26日、種まきから3週間、みるみる育ちます。 周りの草たちも一緒に元気よく伸びてきていますね。

ワークショップ第2回【土寄せ】

7月の中旬頃、種まきから1カ月半【土寄せ】という作業をみんなで行いました。

文字通り、根元の土を寄せて盛ってあげるのです。

土をかぶせると、土に触れる部分から新たな根が出てしっかりと張ることで、土の栄養をより吸収でき、さらに風や雨に当たった時でも倒れにくくなるという効果もあります。

7月の暑い中、お集まりいただいた皆さんで一緒に作業してもらいました。

根元の草を刈りつつ土を盛っていきます。ほんと、汗だらだらになって、ありがとうございます。

手前側の作業後の畝を見ると、大豆の足元の安定感が増していますよね。

ちなみに、畝間に草が残っていますが、気にしません。自然栽培においては、草が根を張ってくれることで土の中に空気と水が通りやすくなり、それが保水性を保ちつつ、かつ水はけも良くしてくれると言われています。

ただ、大豆の性質は周りと競って上へ上へと延びる力が強いので、周りの草が伸びてくると大豆も上に伸びすぎてしまいます。また、あまり生い茂って風通しや日当たりが悪くなったら大豆が息苦しくなって生育に良くないので、そうならない程度には刈るようにしています。

【雑草】=【いろんな種類の植物】が存在すると土の中の微生物も多様化します。様々な微生物がいることで有機物を分解する働きがより活発になり(分解されたものが他の植物の根から吸収されて栄養となる)、病原菌を引き起こす微生物が増えるのを防いでくれたりするそうです。

特定のものだけをそこに残して邪魔なものは排除する、ということをしてしまうと、いろんな面で偏りが生じてバランスを崩し、必要なものを保つのが逆に困難になってしまいそうですね。

そうやって植物もお互いに助け合いながら生存しているんだな~と考えると、人間社会も同じだなという気がしてきます。いろんな個性があって、それぞれの役割があって集団が成り立つ。差別や偏見がなく、生き物たちみんなが生き生きしているから、この畑はいるだけでこんなに心地よくなれるのかもしれません。

ワークショップ第3回【葉っぱ落とし】

その後もすくすくと順調に育ち、8月になると花が咲いて、下旬には鞘が付き始めます。

びっしりと付いています。毎年思うのですが、一粒の豆からこんなにたくさん実るなんて、ものすごく得した気分です。

9月の初めには枝豆として食べられます。これがまた美味しいのですよ。

枝豆好きの私にとっては、もぎたての枝豆を思う存分食べられるなんてこの上ない贅沢、作っているものの特権ですね。

豆が十分に膨らんだら、そこから緑色から茶色になってきます。若い枝豆から、大人の大豆になるのですね。そして葉っぱの光合成という役目もそろそろ終わりとなります。

そうなると、次なる作業【葉っぱ落とし】です。

これをすると、豆の成熟と乾燥がよく進み、また後の作業もやりやすくなるのです。

というわけで9月11日、またまた皆さんをお呼びしました。まだまだ暑い真夏の昼間ですが、来ていただきました~。

良く伸びた草たちも刈ってもらいながら、もさもさとした大豆の葉っぱたちを手で落としていきます。

毎回お子さんと来てくれる方々もいて、子供のいなくなったこの集落がにぎやかになるひと時。そしてポレポレ農園ではスイカもちょうど食べごろだったので、休憩にみんなで食べました。汗をかいた後のスイカ、最高ですよね~。生き返ります。

【ピクニックがしたくなるような畑】を目指していた私、こどもたちが地べたの上で楽しそうに食べてる姿、ずっと見ていられます。

丸裸になった大豆がこちら。

だいぶすっきりしましたね。

この年は天気もいい日が多く、どんどん乾燥も進んで、10月3日、種まきから約3カ月後にはすっかり乾いてはじけ始めました。

たしかこの2年前は、9月頃から雨が続いて風も強いことが多く、豆がしわしわのボロボロで全くの不作だったでした。昨年もですが今年も天候に恵まれて良い大豆がたくさん実りました。

今年はあんまり順調なので慌ててしまいます。急いで収穫の段取りを進めなければ!というわけでまたまた招集かけます。

ワークショップ第4回【収穫】

収穫は10月9日。だいぶ秋めいて涼しくなりました。天気は前日まで雨、この日も朝はどんよりしていてイマイチだな~という感じでしたが、空は明るくなってきました。

収穫は、まず根元から鎌で切り取り、鞘を枝から取ります。枝ごと【はざかけ】して乾す方法もあるのですが、場所や道具の問題、雨が降るとまた濡れてしまうなどいくつか不都合もあるので、手間ではありますがこのやり方なのです。

刈り取った枝を集めて、枝をざざーと手でしごいて鞘を落とします。今回もたくさん集まって頂き、もう、ありがたい限りですよね。

でもなんか、こうやって単純な作業をしながら、なんやかんやとおしゃべりする時間も楽しいもので私は好きなんです。

終わったーばんざーい。いや終わりじゃないけど、収穫終わったらだいぶほっとしました。

このあとは、収穫した豆たちを広げてさらに乾燥させます。私は日当たりのいい室内にビニールシートを敷いて、ざーっと広げてたまにかき混ぜて、ほぼ放置しておきます。

ワークショップっていうか、もはや作業ボランティア【脱穀】

収穫後、ドタバタとした日々を送っていたら、すっかり冬になってしまいました。

やらなきゃやらなきゃと頭にはあるのですがなかなか体が空かないまま空きが終わり、時は12月。

【脱穀】とは、鞘から豆を出す作業です。【脱粒】とか【豆落とし】とも言います。

日曜日を利用して、3日に分けて行いました。今回も子供たちが大活躍。よく乾燥させた大豆、広げて踏んだり跳ねたりすると鞘が割れます。

大人も子供もみんなで踏んで踏んで跳ねて跳ねて。寒いですけど張りきって跳ねると体も温まります。

おおかた豆がポロポロと取れたら、ざるでふるいます。

このざる、貸してもらったものですが、よくできていますね。隙間から豆が落ちるので、残った鞘を取り除きます。割れてない豆は手作業でぱちぱち割っています。子供たちも一生懸命に手仕事してくれました。

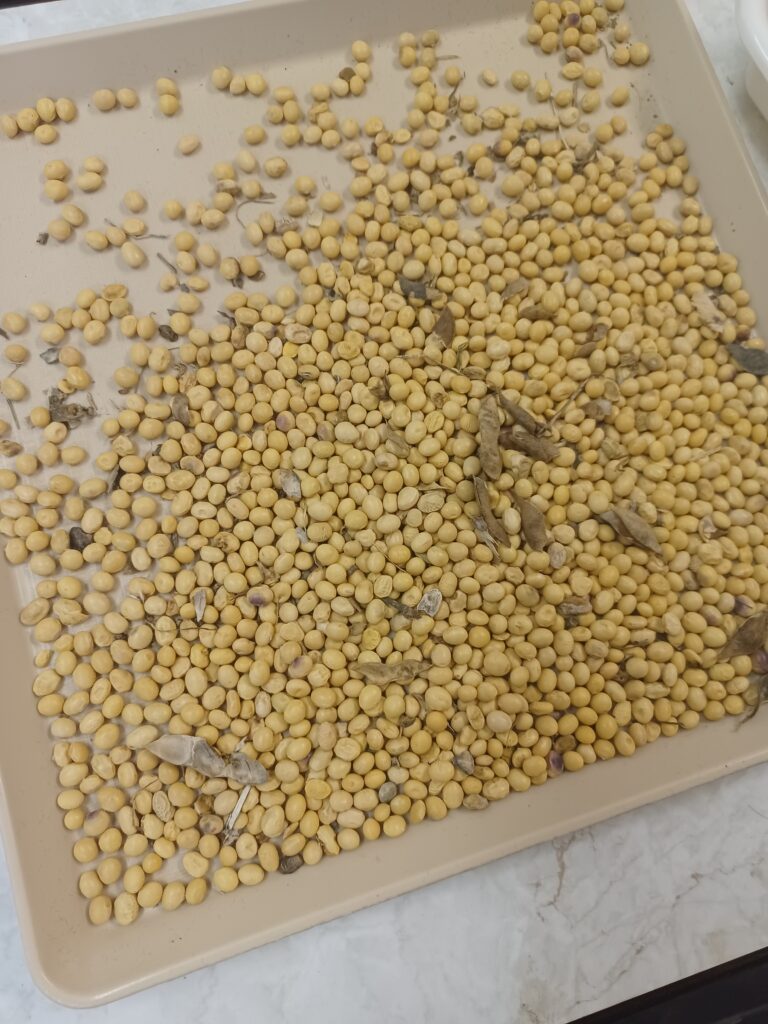

こうして、ようやく【大豆】の姿。ここまでの工程、こうして文字で書いてみてもなかなかの手間でした。取れた大豆は合計で約20キロありました。あとは、ゴミなどを取り除いて、豆の完成です!

いやー、長い道のりでした。一人でやってたら気が遠くなる作業も、いろんな人が関わってくれて協力してくれたから、ここまで楽しく進めてこれました。

土に触れて、生長眺めて、大地の恵みの作物を得る幸福感や楽しさを味わってもらえてたら嬉しいです。

さて、この後はこの大豆を使って、味噌づくり、納豆づくりをまた皆さんと行っていきます。

自分で育てた豆で作った味噌や納豆は格別。楽しみにしていてください。

せいのうれい 半農半X型イナカフリーランス

2014年地域おこし協力隊として移住。任期終了後にポレポレ工房を起業、地元の食材や自家栽培の素材などを使ったお菓子や料理の製造販売を行う傍ら、農業法人でのアルバイト受託仕事やをしながら生計を立てている。なりゆきで畑や田んぼをあてがわれてから野菜や米作りに魅了され、趣味と実益を兼ねて農作業にいそしむ。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] その様子はこちらからご覧ください→https://kome-musubi.jp/mameninaru/ […]