小千谷闘牛、別名「牛の角突き」は、新潟県小千谷市およびその周辺地域で継承されてきた独特な闘牛の文化です。単なる娯楽としてだけでなく、地域の歴史、信仰、そして人々の生活に深く根ざした伝統行事として、今日までその姿を伝えています。

国の重要無形民俗文化財に指定されていることからも、その文化的価値の高さがうかがえます。特に、勝敗をつけずに引き分けで終わるという特異なルールは、他の地域の闘牛と比較しても際立った特徴と言えるでしょう。

本記事では、小千谷闘牛の起源から歴史的背景、現在の開催状況、ルールや特徴、参加する牛の種類や育成方法、人気度や地域への影響、そして保存と継承に向けた取り組み、最新の動向について詳述します。

小千谷闘牛の起源と歴史

小千谷闘牛の正確な起源は明らかではありませんが、一説には600年から1000年前まで遡ると言われています。この長い歴史は、小千谷闘牛が地域社会に深く根付き、時間をかけて発展してきたことを示唆しています。

起源に関する有力な説の一つとして、岩手県南部地方から牛を連れてきた商人が、その牛を置いていったことがきっかけになったというものがあります。南部牛は寒さに強く、粗食にも耐えるため農作業に適しており、この地域に定着しました。そして、これらの牛の間で自然に始まった角突きが、人々の目に留まり、地域の伝統行事として発展していったと考えられています。

歴史的背景を考察すると、小千谷闘牛は単なる娯楽ではなく、神道の儀式と深く結びついていたと考えられています 。かつて小千谷の山村では、牛は長距離の荷物運搬や棚田の耕作に不可欠な存在であり、非常に大切にされていました。そのため、牛の角突きは神々に捧げる神聖な儀式の一部として始まったという見方が有力です。

江戸時代(1603-1867年)には、著名な小説家である曲亭馬琴が著した『南総里見八犬伝』の中に角突き(つのつき)の場面が描かれており、この頃には既に地域に広く知られた文化として存在していたことがわかります。特に、現在の小千谷市、長岡市(山古志)、魚沼市の一部を含む「二十村郷」と呼ばれる山間部一帯で盛んに行われていました。

かつては、現在のように厳格なルールはなく、試合時間も長く、逃げ出す牛もいたと言われています。しかし、時代とともにルールが整備され、特に勝敗をつけずに引き分けとする現在の形式が確立していきました。1978年には、その文化的価値が認められ、国の重要無形民俗文化財に指定されました。この指定は、小千谷闘牛が日本の重要な文化遺産であることを示しています。

現在の開催時期と場所

開催日

現在、小千谷闘牛は、例年5月から11月にかけて月1回程度開催されています。2024年の開催スケジュールを見ると、5月3日、6月2日、7月7日、8月11日(お盆場所)、9月1日、10月6日、そして11月4日(千秋楽)となっています。また、2025年のスケジュールも同様に5月から11月にかけて月ごとの開催が予定されており、4月29日にはプレイベントも計画されています。

開催場所

開催場所は、小千谷市小栗山にある小千谷闘牛場です。小千谷闘牛場は、JR小千谷駅から車で約15分、関越自動車道小千谷ICから約20分の場所に位置しています。大会開催日には、シャトルバスも運行されており、アクセスも比較的容易です。闘牛場には、屋根付きと屋根なしの観客席があり、約1950人を収容できます。駐車場も完備されており、無料で利用可能です。

また、隣接する長岡市の山古志地域にある山古志闘牛場でも、同様に牛の角突きが行われています。このように、小千谷市だけでなく、周辺地域でもこの伝統的な行事が受け継がれていることがわかります。特に8月のお盆の時期に開催される「お盆場所」や、年間の最終戦となる11月の「千秋楽」は、特別な盛り上がりを見せます。千秋楽では、その年の最も優秀な角突き牛と勢子が表彰されます。

ルールと他の闘牛との違い

引き分けルール

小千谷闘牛の最も特徴的なルールは、勝敗をつけずに引き分けで終わらせるという点です。このルールの背景には、いくつかの理由があります。まず、牛を大切に思う気持ちから、血を流すような激しい戦いを避けたいという考えがあります。牛は、牛持ちにとって家族同然であり、かけがえのない存在なのです。また、勝敗をつけてしまうと、負けた牛が闘争心を失い、再び戦わなくなる可能性があるため、引き分けとすることで両方の牛の闘争心を維持する狙いもあります。

さらに、神事としての意味合いが強く、勝敗を決めることよりも、牛が力を尽くして戦う姿を神に奉納するという考え方が根底にあるとも言われています。かつては、賭博行為を避けるため、勝敗をつけなかったという側面もあるようです。地域社会においては、勝敗によって仲間同士の感情が悪くなるのを避けるという配慮も働いています。

他の地域の闘牛と比較すると、沖縄や宇和島などでは、勝敗を決定するルールが一般的です。これらの地域では、牛が逃げ出すと負けとなる場合もあります。小千谷闘牛のように、徹底的に勝敗にこだわらず、牛の安全と闘争心の維持を重視する点は、特筆すべき違いと言えるでしょう。

| 地域 | 勝敗決定方法 |

|---|---|

| 小千谷 | 引き分け |

| 沖縄 | 勝敗あり |

| 宇和島 | 勝敗あり |

| 徳之島 | 勝敗あり |

勢子の役割

試合は、円形の闘牛場で行われ、2頭の牛が角を突き合わせ、力と力をぶつけ合います 。この時、重要な役割を果たすのが「勢子(せこ)」と呼ばれる牛の世話役たちです。1回の取り組みには20~30人もの勢子がつき、揃いの法被を着用して牛を応援します。勢子は、「ヨシター、ヨシター」という掛け声で牛を励まし、闘争心を煽ります。

試合が膠着状態になったり、一方の牛が弱ってきたと判断されると、勢子長が合図を送り、勢子たちは牛の後ろ足にロープをかけ、鼻を取り、引き離します。牛の鼻は急所であり、ここを抑えることで牛は大人しくなります。この一連の動きは、勢子の熟練した技術とチームワークが求められる、見どころの一つです。通常、試合時間は5分程度で、牛が怪我をしないように配慮されています。

参加する牛の種類と育成

小千谷闘牛に参加する牛の多くは、岩手県久慈市で生産されている南部牛(日本短角種)の雄です。南部牛は、強靭な四肢を持ち、この地域の長く厳しい冬の寒さに耐えることができるため、古くから小千谷の人々に好まれてきました 。成長すると1トンを超えるほどの巨体になることもあります。出場資格は3歳からと定められています。毛色は、赤毛、かす毛色、黒毛などがあります。

これらの牛は、「牛持ち(うしもち)」と呼ばれる飼い主によって大切に育てられます。牛持ちは、牛を単なる家畜としてではなく、家族の一員のように愛情を込めて育て、その成長を喜び、角突きの技を楽しみます。日々の世話はもちろんのこと、闘牛会が近づくと、特別な餌を与えたり、毛並みを整えたりするなど、細やかなケアを行います。牛にはそれぞれ「しこな」と呼ばれる名前が付けられ、これは飼い主の家の屋号に由来することが多く、強い牛、横綱牛になることは家の名誉とされています。小千谷市東山小学校では、全国の小学校で唯一、角突き牛を飼育しており、子供たちが牛の世話を通して伝統文化に触れる機会が設けられています。

現在の人気と地域への影響

毎月開催される闘牛大会には、地元住民だけでなく、県内外からも多くの観光客が訪れます。かつては、山間部の人々にとって娯楽の一つでしたが、現在では地域の活性化に貢献する重要な観光資源となっています。

小千谷市は、闘牛を観光の目玉の一つとして積極的にPRしており、錦鯉や片貝まつりの花火といった他の地域の魅力と合わせて観光客を誘致しています。闘牛場では、試合の様子が実況解説されるため、初めて観戦する人でも十分に楽しむことができます。また、闘牛をモチーフにしたマスコットキャラクター「よしたくん」も存在し、親しみやすさを演出しています。入場料収入や、地域での消費活動などを通して、小千谷闘牛は地域経済にも貢献しています 2。

保存と継承の取り組み

小千谷闘牛振興協議会を中心に、定期的な闘牛大会の開催や、広報活動、後継者の育成など、多岐にわたる活動が展開されています。小千谷市も、観光課を通じて闘牛の魅力を発信し、地域住民や観光客への理解促進を図っています。

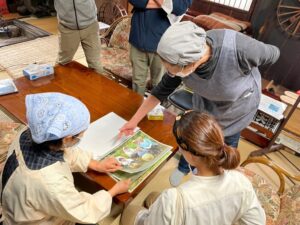

特に、次世代への継承として、東山小学校での角突き牛の飼育は重要な取り組みです。子供たちが牛と触れ合い、世話をすることで、伝統文化への関心を育み、将来の担い手を育成することが期待されています。また、地元の牛持ちや勢子による技術や知識の伝承も、長年にわたり続けられています。近年では、過疎化による担い手不足という課題も認識されており、より多くの人々に闘牛に関心を持ってもらうための努力が続けられています。観光客向けの闘牛イベントの開催なども、その一環と言えるでしょう。

まとめ

小千谷闘牛は、千年以上の歴史を持つ可能性のある、新潟県小千谷市に根付いた貴重な伝統文化です。神道の儀式に起源を持ち、農耕に不可欠な存在であった牛への敬意と愛情が、勝敗をつけない引き分けという独特のルールを生み出しました。南部牛という特定の品種の牛が大切に育てられ、熟練した勢子たちの活躍によって、迫力ある角突きが繰り広げられます。国の重要無形民俗文化財に指定されていることからもわかるように、その文化的価値は高く評価されており、地域経済や観光にも貢献しています。