小千谷市東山地区は、古くから伝わる独自の文化や風習が色濃く残る場所として知られています。この東山地区において、特筆すべき伝統的な餅つきの方法が「五人搗き餅(ごにんつきもち)」です 。

この記事では東山地区の「五人搗き餅(ごにんつきもち)」について紹介していきます。

五人搗き餅の概要

五人搗き餅は、新潟県小千谷市東山地区に特有の伝統的な餅つきの方法です 。その最も特徴的な点は、一つの臼(うす)を五人で囲み、餅をつき上げるという点にあります 。

この伝統的な餅つきは、「東山五人杵搗き餅(ひがしやまごにんきねつきもち)」とも呼ばれています 。東山地区において、この餅つきは古くから伝わるものであり、毎年11月中旬から12月にかけて、冬の訪れを感じさせる風物詩として行われています 。長年にわたり地域で継承されてきたこの習俗は、単に餅を作るという実用的な目的だけでなく、地域社会の結びつきを強める役割も果たしてきたと考えられます。

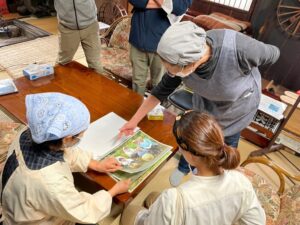

近年では、一般の人々が見学できる「見学会」も開催されており、2023年や2024年の11月と12月の日曜日に、東山住民センターなどで実施されました 。これらの見学会では、伝統的な餅つきの様子を見学できるだけでなく、つきたての餅を味わう機会も提供されています。

特異な五人搗きの方法

五人搗き餅の際、五人の搗き手(つきて)は一つの臼の周りに立ち、時計回りに移動しながら餅をついていきます。それぞれが杵(きね)を持ち、リズミカルかつ協調して杵を振り下ろす様子は、まさに共同作業の象徴と言えるでしょう 。

この餅つきの大きな特徴の一つに、「返し水(かえしみず)」を一切使用しない点が挙げられます。通常、餅つきでは餅が臼にくっつくのを防ぐためや、餅の温度を調整するために水を使うことがありますが、五人搗き餅ではこの工程を省くことで、独特の強いコシと粘りを持つ餅に仕上がるとされています。

また、五人搗き餅の見どころの一つとして「餅の花(もちのはな)」と呼ばれる現象があります。これは、五人が一斉に杵を持ち上げた際に、伸びる餅がまるで花のように見える様子を指します。

この餅の花は、その迫力ある光景から、訪れる人々を魅了し、美しく咲くほど縁起が良いとされています 。この独特な餅の花は、五人という人数と、返し水を使わない迅速な餅つきによって生まれると考えられます。

まとめ

五人搗き餅は、東山地区の人々にとって単なる年末の餅つき以上の意味を持っています。それは、正月の縁起物としての役割 1 を超え、地域社会の絆を深め、伝統文化を継承するための重要な機会となっています。

餅をつくという共同作業を通じて、地域住民は一体感を高め、世代を超えて伝統を受け継いでいくことの重要性を再認識します 。