若栃に来て1年が経過しようとしています。

改めて、田舎暮らし=「農作業」は、マインドフルネス=「単純作業」がたくさんあるなぁと感じています。

この記事では、「田舎暮らしマインドフルネス3選」と、「そんなとき、どう工夫して乗り越えたか」

そして、「そういう作業をするときの自分を支えた言葉」をご紹介します。

米中心の農業生産法人でのマインドフルネス3選

1. 精米

まずは、精米。

普通、精米というと、コイン精米機で30kgの精米が10分くらいのイメージでしょうか?

あれは、自家用のお米を精米するためのもので、選別作業がないから、あっという間に終わるのですが、商品作物としてのお米を精米するときには、特別な色選機というものを通すため、余計に時間がかかるんです。

1袋を精米するのにかかる時間が、1.5倍~2倍の、15分~20分くらいとなります。

しかも、1回の精米量も少なくない(だいたい、30kgの米袋を10袋~15袋程度)ので、1回の作業時間が3時間~5時間。

そのうちの大半は、ぼーっとしているわけではないですが、ひたすら待つこととなります。

秋に、某大学の学生を受け入れした際に、一緒に精米する機会がありましたが、「精米、暇ですね~」と学生も笑っていました。(笑)

こんな時に問われるのは、「どんな思考でいるか」「どんなマインドで過ごすか」。

その場その場で、「今ここに集中する」意識を持ちながら、一方で、「どうしたら楽しくなるかな?」と考えながら過ごしてきました。

結果、途中からは、楽しく精米作業に臨むことができるようになりました。

その工夫は、後ほど、ご紹介しますね。

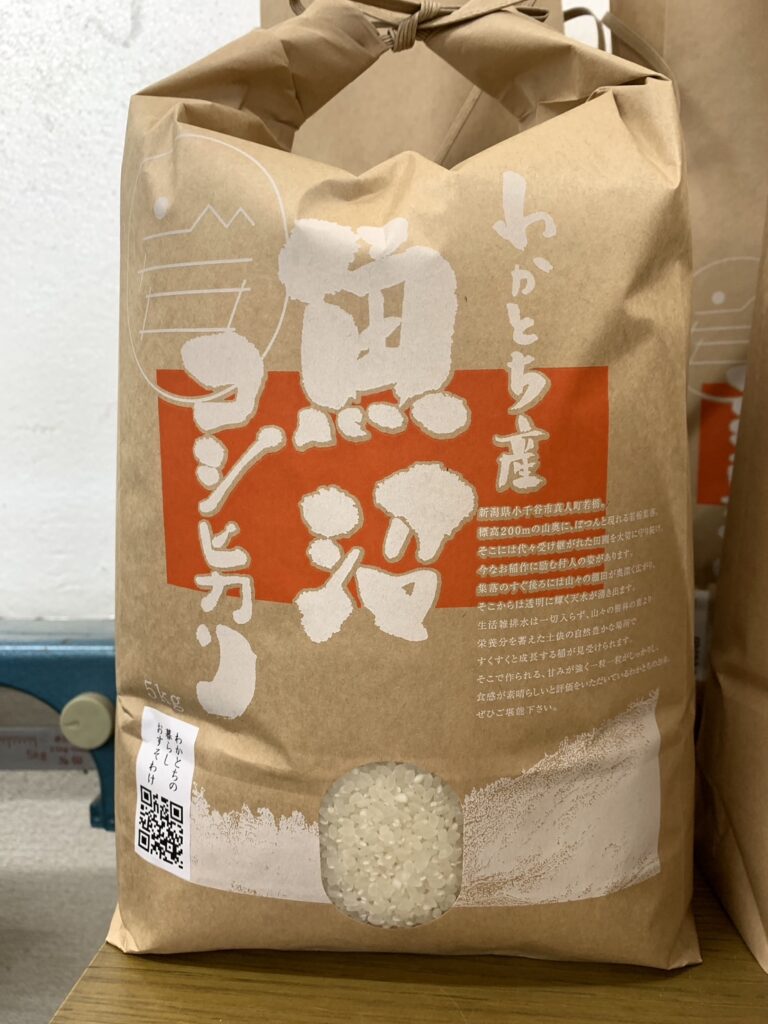

2. 米詰め

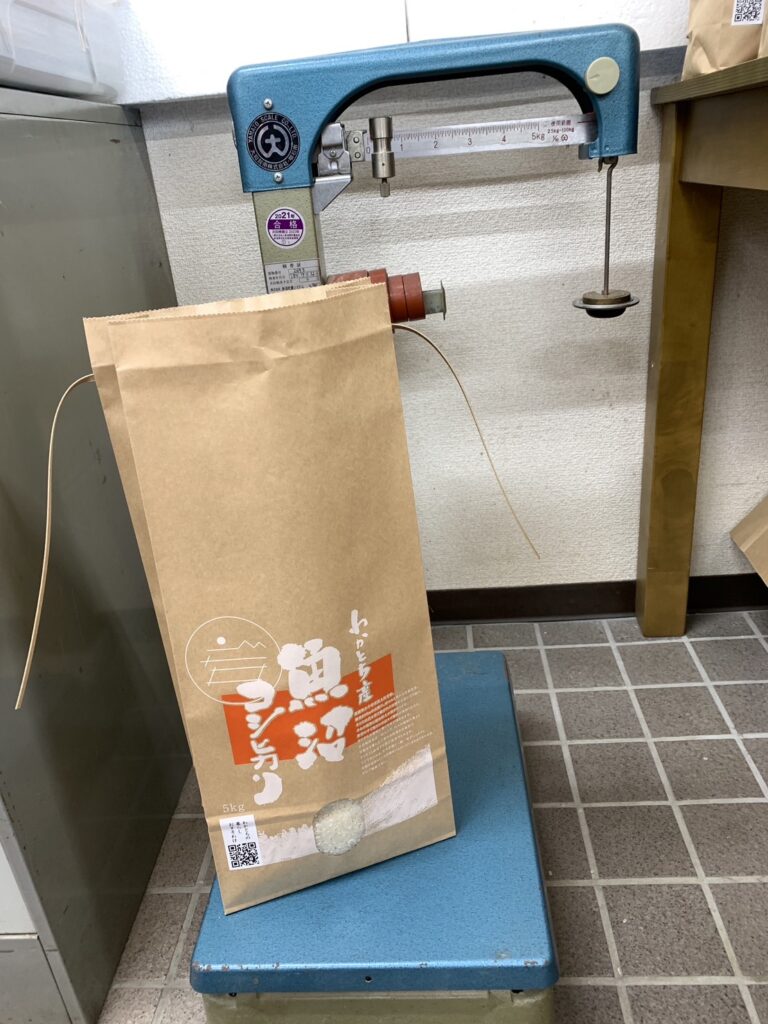

精米したら、出荷に向けて、精米した米を米袋(5kgがメイン、他に10kgや3kg、1.5kgなどもあります)に詰めていくわけですが、それがまた、手作業なんです。

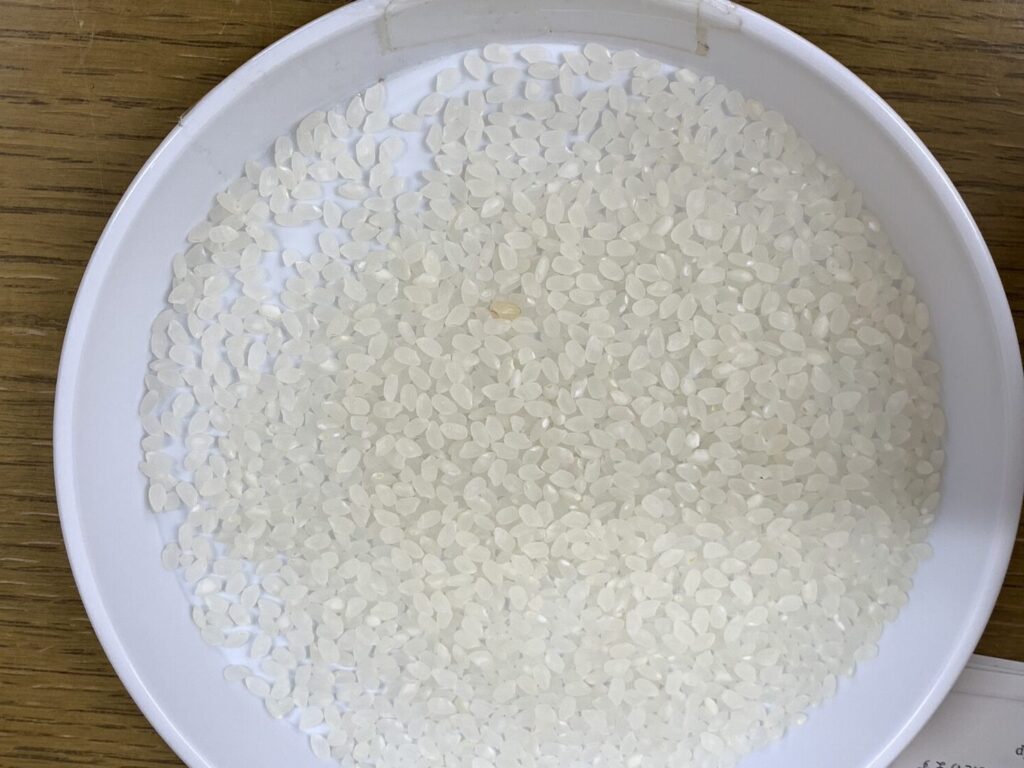

しかも、機械で選別したとはいえ、米糠の塊が入っていたり、玄米が紛れ込んでいたり、黒い斑点のついた「焼け米」が混じっていたりするので、それを目で確認しながら、袋に詰めていくこととなります。

糠や玄米・焼け米がどうしても混ざってしまうので、それを手で取り除いていきます。

玄米が混ざるとこんな感じです。

2023年の1月には、概算で1,000袋を5kg袋に詰めました。

1日平均50袋、ひたすら、米詰めを行う日々でした。

並んだ米袋。この紐を結んで、作業完了です。

お米を詰める袋には、シールを貼ったり、精米日のスタンプを押したりする作業もあり、それも含め、「米詰め」作業と呼んでいます。

一人、計量器の前に座り、右手にボール、左手にざるを持って、目で米粒を確認しながら、袋に詰めていく作業は、集中力を要しますし、漫然とやっていては、なかなか作業ははかどりませんし、時間も経ちません。

ここでも、「『今ここ』に心を込めて作業する訓練」と思って、日々の米詰めに向き合っていきました。

結果、途中からは、「今日も米詰め、がんばるぞ!」と思いながら、あっという間に1日の時間が過ぎる、という状態を実現することができるようになりました。

米袋(完成形)。最初は紐がうまく結べず、頼んでやってもらっていました。今ではだいぶ上手に結べるようになりました。(笑)

3. 田植え・稲刈り・草刈り

稲作では、機械に乗るオペレーターとセットになって動く助手の存在が欠かせません。

田植えの時は、田植え機が動く様子を見ながら、苗を補充する作業。

稲刈りの時には、コンバインが動く様子を見ながら、その場の状況に応じて、雑草(クサネムやノビエ)を抜いたり、田んぼの端の稲を手で刈ったり、軽トラを動かしてコンバインの籾を受け取ったりします。

やることが多いようでいて、暇な時間も多い、田植えと稲刈り。

そんな時にも、心ひとつの置き所。

何を考えながら過ごすか、どんなマインドでいるかが問われているように感じた日々でした。

また、草刈りの時には、ひたすら、草を刈っていくわけですが、それも、意識を今ここに置いて、集中して作業をしていきました。

今ここに集中する工夫

1. 精米

精米時には、イヤホンをして、音楽をかけることで、集中できる環境を整えていきました。

流す音楽はその時々ですが、「ノリノリになれる曲」「心が落ち着く曲」「ヒーリングミュージック」などを使い分けながら、その日、より作業効率が上がる、気持ちが上向くように、意識していきました。

結果、最初にその作業風景を見たときには、「自分にはこれは無理!」と思った作業だったのですが、途中からは、楽しく精米作業の待ち時間が過ごせるようになっていきました。

2. 米詰め

米詰めの時には、「ありがとう」と心で念じながら、お米をソフトフォーカスで見ながら、茶色い米や米糠を選別できるように、意識して作業をしていきました。

結果、後半には、「クオリティが高い」「スピードが速い」「(異物混入の)クレームがなくなった」とお褒めのお言葉を頂くまでになりました。

気が付けば、集中力が高まり、あっという間に時間が経っている、なんてことも多くなりました。

「米詰め」も、精米同様、最初は「あの作業はやりたくない」と思っていたのですが、気にならなくなっている自分がいることに驚いています。

「マインドフルネス」を意識したからこそ、と思っています。

3. 田植え・稲刈り・草刈り

田植えや稲刈り、草刈りは、精米や米詰めと違って、外作業なので、「今日も楽しいピクニック」と思う気持ちが心を軽くしてくれた側面は大きいです。

「ああ、心地いいなぁ」とか「いい天気だなぁ」などと思いながら、空を眺めること。

それが、そもそもの癒しになっていたことは大きいと思います。

一方で、「どうしたらよりよい時間になるかな?」「どうしたらよりお役に立てるかな?」と思いながら、目配り・気配り・心配りを欠かさなかったことも、集中して取り組めた一つの要因だったのではないかと思っています。

マインドフルに過ごす自分を支えた言葉

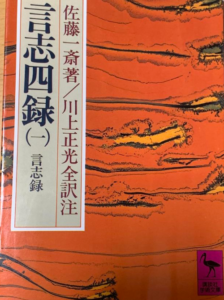

こうした作業をする際に、心の支えとなった言葉が、佐藤一斉の『言志録』32条にある、この言葉です。

緊しく此の志を立てて以て之を求めば、薪を搬び水を運ぶと雖も、亦是れ学の在る所なり。

況や書を読み理を窮むるをや。

志の立たざれば、終日読書に従事するとも、亦唯是れ閑事のみ。

故に学を為すは志を立つるより尚なるは莫し。

【訳】

志を立てれば、たとえ薪を運び、水を運んでいたとしても、そこに学問の道は有り真理を得ることができる。

志がなければ一日中読書していても学びはない。

故に、学問の道を修めるには、志を立てることが何より大切である。

僕はこれを、「志を立てれば、薪を運び、水を運んでいたとしても、悟ることはできる」と解釈し、精米や米詰め作業中にも、心を一つに集中して、悟りに至る道を歩めるようにと思って作業したことで、少なからず、自分にとってプラスの時間として、作業することができたと思っています。

おかげさまで、コーチングや対話のファシリテートをする際に、集中力が高まり、言葉の裏にある想いを感じ取る力が高まっているのを感じている今日この頃です。(笑)

「マインドフルネス」とは何か?

ここ数年、ものすごく注目されるようになり、テレビやメディアにも取り上げられるようになってきている「マインドフルネス」。

それは、本文中に何度もお伝えした、「今ここ」に意識を向けて、集中することを意味します。

本来のマインドフルネスは、瞑想的時間、つまり、目を閉じて、意識を今ここに向けながら、呼吸や体の感覚に集中することによって、雑念が浮かぶ自分を認めつつ、受け入れつつ、手放すことで、集中力を高めていくものです。

「マインドフルネス」の効果

そんなマインドフルネスには、大きく分けて、以下の5つの効果があると言われています。

- 健康になる

- 幸せ感が増す

- 感情の制御力が増す

- 人間関係が良好になる

- 脳が育つ

1. 健康になる

目を閉じて、深い呼吸をすることによって、細胞により多くの酸素が送られ、細胞が活性化することがわかっています。

また、体の部位に意識を向けてあげることで、その部位の細胞が活性化することもわかっています。

凝っている個所に意識を向けて、深い呼吸をすることで、コリがほぐれ、リラックス状態になります。

結果、マインドフルネスをする前と後では、健康状態、心身の軽やかさに違いが生じてきます。

2. 幸せ感が増す

また、深い呼吸をすることによって、幸せホルモン「オキシトシン」や「セロトニン」が出ることがわかっています。

マインドフルネスを習慣化することによって、幸福感が高まることがわかっているのです。

3. 感情の制御力が増す

マインドフルネスを習慣にすることによって、自分の感情の変化に気づく力が高まっていきます。

カチンと来たときや、悲しみに襲われたときにも、そんな自分の感情に気づくことができるようになるので、結果として、感情の渦に飲み込まれることが減り、立ち直りが早くなったり、深刻な状態になりにくくなっていくことがわかっています。

4. 人間関係が良好になる

「④」の感情の制御力が増すこともあって、人間関係を破壊する行動が減っていき、結果として、人間関係が良好になっていきます。

また、悲しみや苦しみを受け入れる力がついて、喜びや幸せを感じる力も高まり、それを表現する力も高まっていくので、嬉しい気持ちや楽しい気持ちを共有する力がついて、人間関係を良好にする力も高まっていくのだと思います。

結果、人間関係が良好になっていくのですね。

5. 脳が育つ

そして、最後に、マインドフルネスを習慣化すべき最も大切な要素としてご紹介したいのが、「細胞レベルで脳が育つ」ということです。

つまり、マインドフルネスを習慣化することによって、脳細胞が増えることがわかっているのです。

「① 」では、細胞が活性化する、ということをご紹介しましたが、脳細胞までもが増えるマインドフルネスをやらない手はないと思っています。

しかも、これ、目を閉じて、今ここを味わうだけなので、お金もかからず、誰もが、今この瞬間に行うことができる、超便利な方法論なんですよね。

マインドフルネスのやり方

当初、マインドフルネスと言えば、ジョンカバットジン博士の『マインドフルネスストレス逓減法』に代表されるものでした。

つまり、座禅と同じもの、目を閉じて、静かに座っているだけの「瞑想」を指すものでした。

それが、劇的に進化したのが、

『Googleのマインドフルネス革命』

に代表される、Google社が、自社の研修で実施するようになった、五感を使ったマインドフルネスを開発したことからだと思っています。

(もしかしたら、認識のズレがあるかもしれませんが)

Google社の研修(『Search Inside Yourself』)では、

① 聴覚に一点集中する「マインドフル・リスニング」

② 味覚に一点集中する「レーズンワーク」

などが行われており、非常に興味深く、ワークを体験させていただきました。

また、かつて、マインドフルネス学会に参加させていただいた際には、「ボディ・フォーカス」という体の感覚に意識を向ける瞑想を行ったことで、すごく深いリラックス状態に入ることができました。

(体の感覚に意識を向けながら、頭頂部から、少しずつスキャナーが下りていくようなイメージをして、全身の感覚を感じていくワークです)

深い呼吸と、意識を体に向けることで、全身があっという間にリラックスした状態になっていきます。

いずれにしても、何よりも大事なことは、目を閉じること、だと思っています。

目は、空いているだけで非常にたくさんの情報量を脳に処理させてしまう、そんな器官だという話を耳にしたことがあります。

その目を瞑ることによって、自らの内なる想いに耳を傾けながら、心を整えていく。

『ぼんやりが脳を整理する』という本もありますが、ぼーっとする時間だけに機能する「デフォルトモードネットワーク」という脳の機能を働かせることによって、脳の整理を行う。

結果として、脳と心のバージョンアップがはかられ、体にもエネルギーが充電され、心身ともによりパワフルな状態になって過ごせるようになっていく。

無料で、いつでもどこでも誰もが実践できる「マインドフルネス」を、より多くの方が実践することによって、課題の多い現代社会ですが、より豊かに過ごしていける人が増えていくことを、心より願っています。

まとめに

「人は、自然から離れるほど病気に近づく」

ギリシャ時代の医師・ヒポクラテスのこの言葉にも大いなる影響を受けて、一歩を踏み出した新潟・小千谷・若栃暮らし。

おかげさまで、一時はヤバかった体調も、劇的に改善し、心身共に健康に過ごせるようになってきています。

これからも、自然とのつながりも大切にしながら、心を整え、体を整えながら、よりよい状態で、社会に、周りの方々に貢献していけるように、過ごしていけたらと思っています。

時に、「やりたくない」「めんどくさい」という想いが出てくるのは当然のこと。

生きていれば、やらなければならない「雑用」とも思える作業があるのはどうしようもないこと。

だって、人間なんだもの。

そんな自分を受け入れつつ、より豊かな未来のために、やるべきことは集中して、楽しんで行動し、よりよい日々を過ごしていけたらいいですよね。

「雑にやるから雑用になる」なんて言葉もありますが、心を込めてそれを行うことで、自分自身にとってプラスの時間に変えることは可能だと思っています。

この記事が、お読みの方々の、何らかのヒントになれば嬉しいです。

みなさまの、ますます豊かな日々の実現を、心よりお祈りしております。

西畑 良俊

「半農半ごきげんな自分づくりセラピスト」を目指す「アグリパス研修生(Mt.ファームわかとち)」

2009年~3年間、新潟・粟島にて、地域活性化に携わる。2014年10月、コーチとして独立。研修・講演・個人セッションを通じて、多くの方の豊かな人生づくりに貢献。2020年、コロナで仕事が一瞬ゼロになって以来、「田舎熱」が再燃し、移住先を模索。2022年、運命の出会いにより若栃に移住し、自分らしい生き方を実践中。