2024年12月、小千谷市で初めてお米の食味コンテストが開かれ、一次審査や炊飯、特別審査員として、初めて尽くしの体験をさせていただきました。

わたしが感じたことをあらためて振り返ってみたいと思います。

ただの食味コンテストじゃなさそうです

全国に「お米の食味コンテスト」数あれど、「棚田米」に特化した【棚田米コンテスト】??これは他に見当たらないのでは?

しかも小千谷市全体でやるなんておおごとだな!!と思いました。

日本酒好きが高じてお米作りに興味を持ち、新潟に帰ってきてからは農家さんを手伝ったり、こめむすひコラムでは小千谷の農家さんにも取材させていただきましたので、これはぜひお手伝いせねば!!と、食い気味にスタッフとしてお手伝いを申し出ました(笑)。

一次審査を見学しに若栃へ

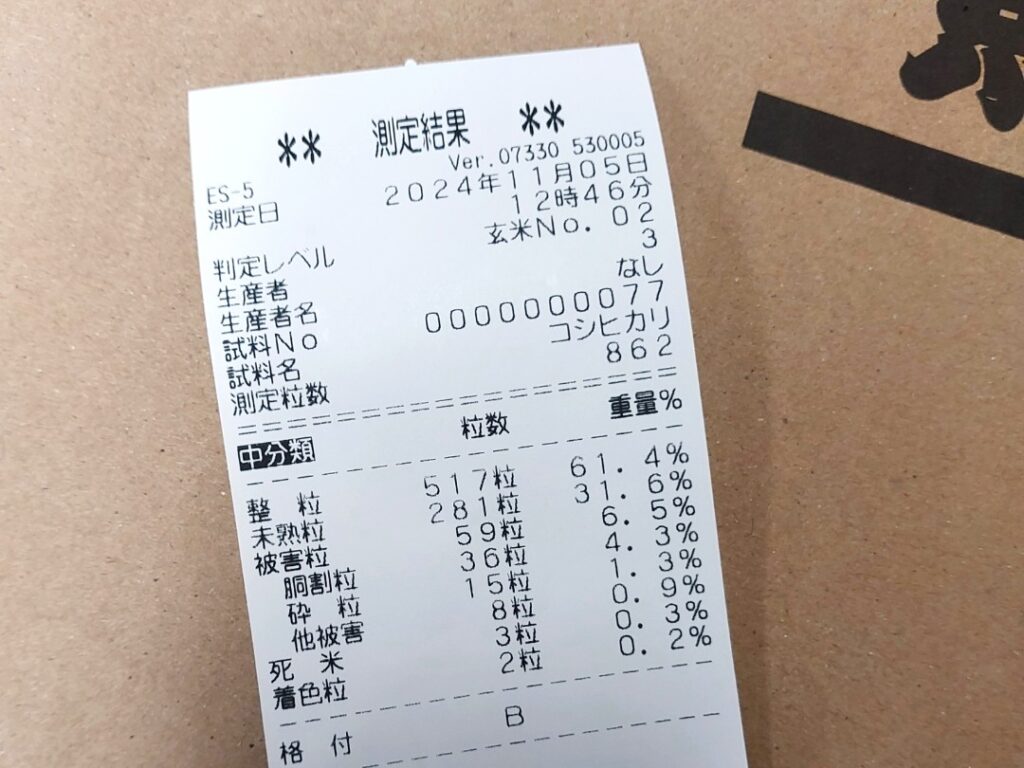

10月のある日、一次審査の日にちを聞きつけ審査会場へ。出品されたお米はなんと77名分!審査が大変そうなので、少数精鋭チームに混じって一次審査をお手伝いすることに。(想定内)

この部屋カメムシすごいなあ。(虫怖い)出品されたお米の袋を開けると、同じ玄米でもほんのり黄味がかっていたり、わずかに青みを帯びていたり。それぞれ“顔つき”があるように感じられます。

品種はほとんどがコシヒカリでしたので、土地や環境、刈り取りの時期などで違いが出るようです。 ちなみに審査に使われた穀粒判別器や食味計は、粒のそろい方や甘み・粘りなどを数値化するため、お米が“データ”として語られるという、新鮮な驚きがありました。

それぞれの棚田・日々のぬくもりがこもったお米

本選に進んだ10名のうち、4名の出場者にインタビューさせていただくことになりました。小千谷市内の集落をまわりながら、田んぼを見せていただき感じたのは、まず「棚田」と言っても、山あいにコンパクトに形づくられたような場所もあれば、線路のすぐ横に広がる棚田、平地のように見えるところもありました。それぞれ景色はまったく異なることを知りました。

「今年が最後のコメ作り」

「仲間がいるからやれている」

「なるべくひとりでも安全に効率よく動けるようなしくみづくりをしてる」

「家族や購入してくれる人が、遠くから“おいしい”を伝えに来てくれる」

お話をお伺いしながら、お米には、土地の風景と共に、みなさんの日々大切にされているぬくもりがたっぷりこもっているんだなあと改めて感じました。

友情出演せいのさん:インタビューの合間にポレポレ農場に寄り道♪

農家さんとみんなの「おいしい」がつながる一日

コンテスト当日。こんなにたくさんの人が関わっていたなんて、今まで知りませんでしたってくらい、スタッフさんがいました。私は人が多いとわくわくするたちなので、俄然テンションあがります!

みんなで、本選出場者10名分の炊飯作業。「せーの」で掛け声を合わせてお米を研ぐ。カウント方法、正直これが正解なのかは分からない笑。「おいしくなあれ」という気持ちはしっかりこめました!

炊飯器を会場に移し、ごはんが炊けたら審査用の小さなケースに同じグラムずつ、ごはんをよそっていきます。朝が早かったのでお腹空いてきました。。

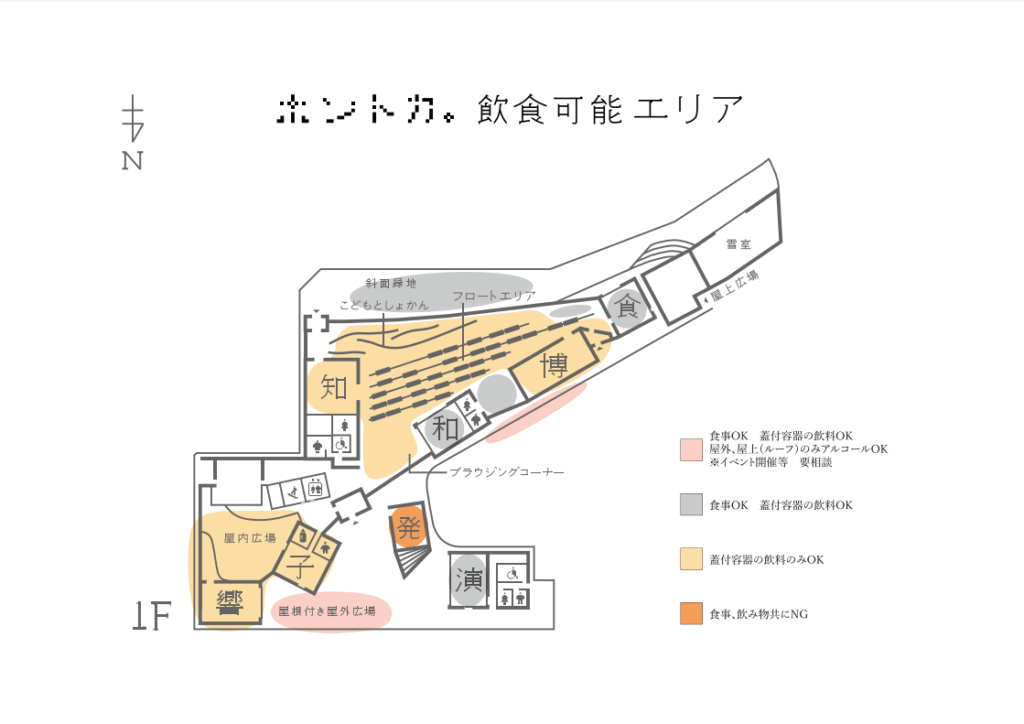

会場となったホントカは、2024年9月にオープンしたばかりの複合施設。

図書館と聞いていたのに子供が室内遊具で大騒ぎしていたり、2階では学生さんたちがずらりと並んでお勉強中、、。そして、なんとフロアど真ん中には、ステージ&マイク、、図書館て、マイク使えるんだ笑。

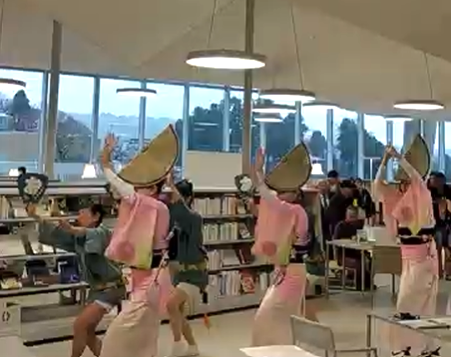

いよいよコンテストは始まり、お米の審査の前には、おぢや連の阿波踊りがサプライズ登場!!

なんだここは??と、大胆な空間の使い方にひとりクラクラしていたところ、地元の方が声をかけてくださいました。「ここはもともと市民病院で、わたし働いていたこともあったんだよ」私「そうなんですか!」「屋上からの景色が好きで、何かあるといつも見に来ていたんだ。またここを活かしてくれて、とってもうれしいなー。」

気軽に市民同士が交流ができる場所として、とても良い空間・良い雰囲気を感じました♪

一般審査は、かなりの盛り上がりだった様子。

わたしも特別審査員として別室で10名の棚田米を試食し、「外観」「味」「食感」の項目の配点をさせていただきました。

評価の基準は自分の味覚。私の場合は、日本酒をテイスティングするときのように、口中での広がりと鼻から抜ける含み香の感覚を「味」の判断材料に加えてみました。おかげで時間いっぱいかかりましたがなんとか終了。。

このコンテストは、おいしいお米を作っている農家さんとみんなのつながりを感じられるような、とてもあたたかい空間になりました。2025年度も開催が決まったようなので、たくさんの方に参加していただけるようにお手伝いしていきたいです。

(ふるまいのおにぎりが最高においしかった涙)

unsu/i (うんすい) 日本酒をおすすめしたいひと

20代→日本酒というプロダクトに興味を持ち新潟酒の陣に行くも全く飲めずイカトンビとビールで乾杯(完敗)。30代→ある日突然日本酒が飲めるようになり、涙の酒の陣デビュー。日本酒による良いご縁に導かれ県外の酒蔵にて酒造りを経験。40代→新潟に戻り稲作農家をお手伝いしながら、日本酒の研究(という名の晩酌)に勤しむ