艶やかな見た目ともちもちっとした食感、嚙むほどに感じる甘み。お米は古くから日本人の食卓に欠かせないものでした。現在では、その日本のお米は海外からも高い人気を誇ります。

しかし、せっかくの美味しいお米も、古くなると見た目や味、香りが劣化して美味しくなくなってしまうでしょう。

そこで、今回は古いお米の見分け方から新米との違い、古いお米を美味しく炊く秘訣まで、ご紹介します。

古いお米を見分ける方法とは

ここでは、ご自宅で古いお米と新米とを見分ける方法をご紹介します。正しい方法で見分けて、安心して新米を味わってください。

また、古くなっていた場合も、後ほど紹介する方法で美味しく炊くことができるでしょう。

1. お米を触って確かめる

まず、お米を触って確かめる方法です。ご自宅にあるお米を手で触ってみましょう。

触った結果、手に米粒がいくつか付いているようなら、そのお米は新米です。なぜなら新米はたっぷり水分を含んでいて、粒にうるおいがあり、手に付く特徴があるからです。

触っても手に付かず、パラパラ、カサカサとしている場合はお米は古くなっています。手に付かないのが、水分が抜けている証拠です。

2. 米粒を噛んで割ってみる

次に、米粒を1粒、嚙んで割ってみてください。パキッと綺麗に割れてしまったら、そのお米が古くなっている証です。

水分が少なくカラカラの状態なので、力が加わると全体にヒビが入り、パキッと綺麗に割れます。

パキッと綺麗には割れず、崩れるように割れたら、それは新米です。水分が多いので力を加えても全体が割れず、力が加わったところから崩れるように割れていきます。

3. 炊いたあとのツヤをみる

さらに、炊いた後のツヤにも注目しましょう。炊いた後のご飯にツヤがあってふっくらとしていたら、新米です。水分を多く含むのでツヤがあり、水分のおかげでご飯がふっくらと仕上がります。

ツヤが少なく、ふっくらとしていなかったら古いお米です。水分が少ないためツヤが出にくく、新米ほどふっくらとは炊き上がりません。

しかし、近年の炊飯器の性能向上により、古いお米でもしっかりと水分がまわり、ツヤよくふっくらと炊き上がるようになってきています。

その影響で、炊き上がりをみても古いお米か新米か判断しづらいのも事実です。もし判断しづらい時には、炊飯器の性能に感謝して、新米だと思って美味しくいただきましょう。

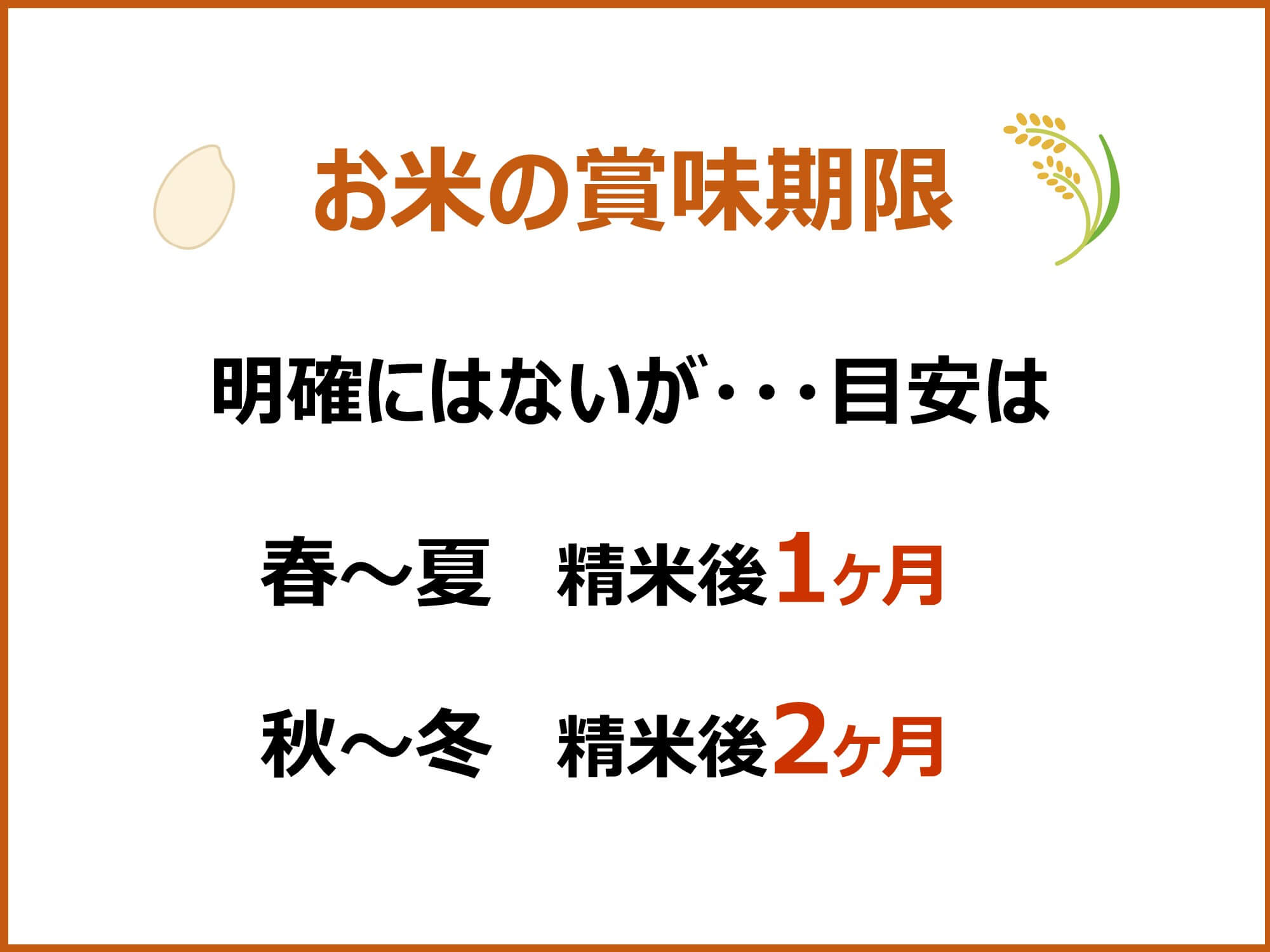

お米に賞味期限はあるの?

お米には賞味期限が表示されていません。それは、お米が品質を保ち美味しく食べられる期間が温度や湿度、気候、保存状態によって変わるからです。

一応の目安としては、温度、湿度ともに高くなる春から夏にかけては、精米してから約1カ月が保存期間と言われています。温度、湿度ともに低くなる冬の時期で約2カ月です。

ただし、気候や保存状態にもよるため、買ったお米は乾燥した場所に保存し、できるだけ早く食べましょう。

お米の保存可能期間については、関連記事の「米の賞味期限ってある?いつまで食べられる?おいしさの目安とは」で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください!

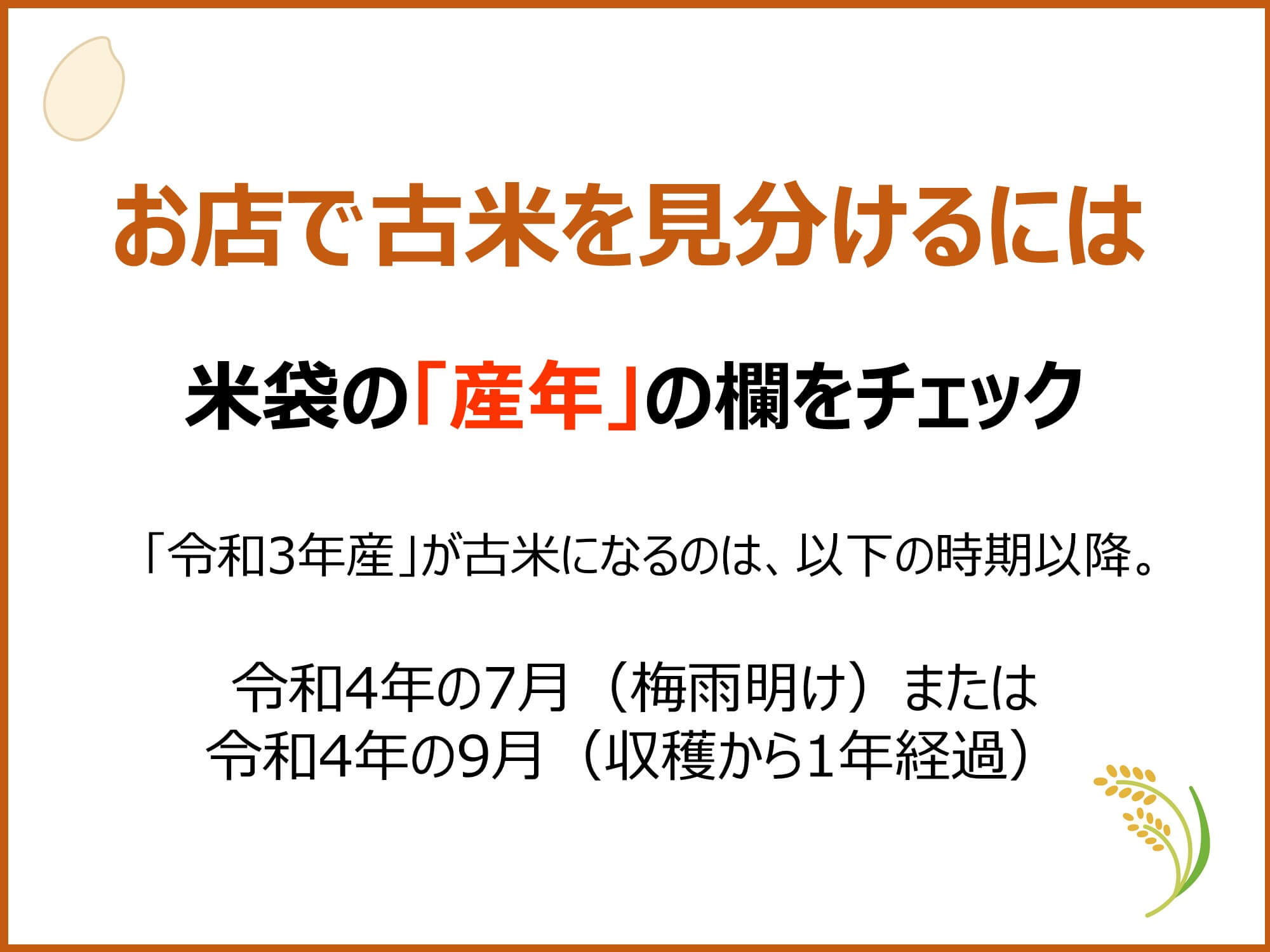

店頭で古いお米を見分けるには?

ここまで、ご家庭で古いお米と新米とを見分ける方法をご紹介しました。しかし、店頭では実際に触ったり、割ったり、炊いた後のツヤを見たりすることはできません。

それでは、店頭で見分けるにはどこを見ればいいのでしょうか。

それは、米袋の「産年」の欄です。ここで、収穫した年を確かめましょう。

「収穫から1年経ったお米」や「収穫翌年の梅雨を超えたお米」が「古米」と定義されるのが一般的です。その翌年、2年経ったものを「古古米」と言います。

つまり、産年の欄を見て1年以内に収穫されていれば、比較的新しいお米であることが分かり、安心して購入することができるでしょう。

古いお米と新米の違い

せっかく新米で購入したお米も、家で保管しているうちに時間が経ち、古くなってしまうこともあるでしょう。

ここでは、そんな新米と古米との違いを2つご紹介します。

1. 臭い

お米は長い時間保管していると、空気に長く触れることになり、触れたところから酸化していきます。

お米は酸化すると、臭みが出る傾向が顕著です。特に古いお米の臭みを「古米臭」と言います。お米の匂いを嗅いでみて、古米臭がしたら、残念ながらもうそのお米は古くなっているということです。

2. 食味

お米は時間が経つにつれ水分が失われていきます。そのため通常通りに炊くと、水分が少なく玄米のようなパサパサとした食感になるでしょう。

また、水分が少ないので通常より硬く、粘り気も少なくなってしまいます。

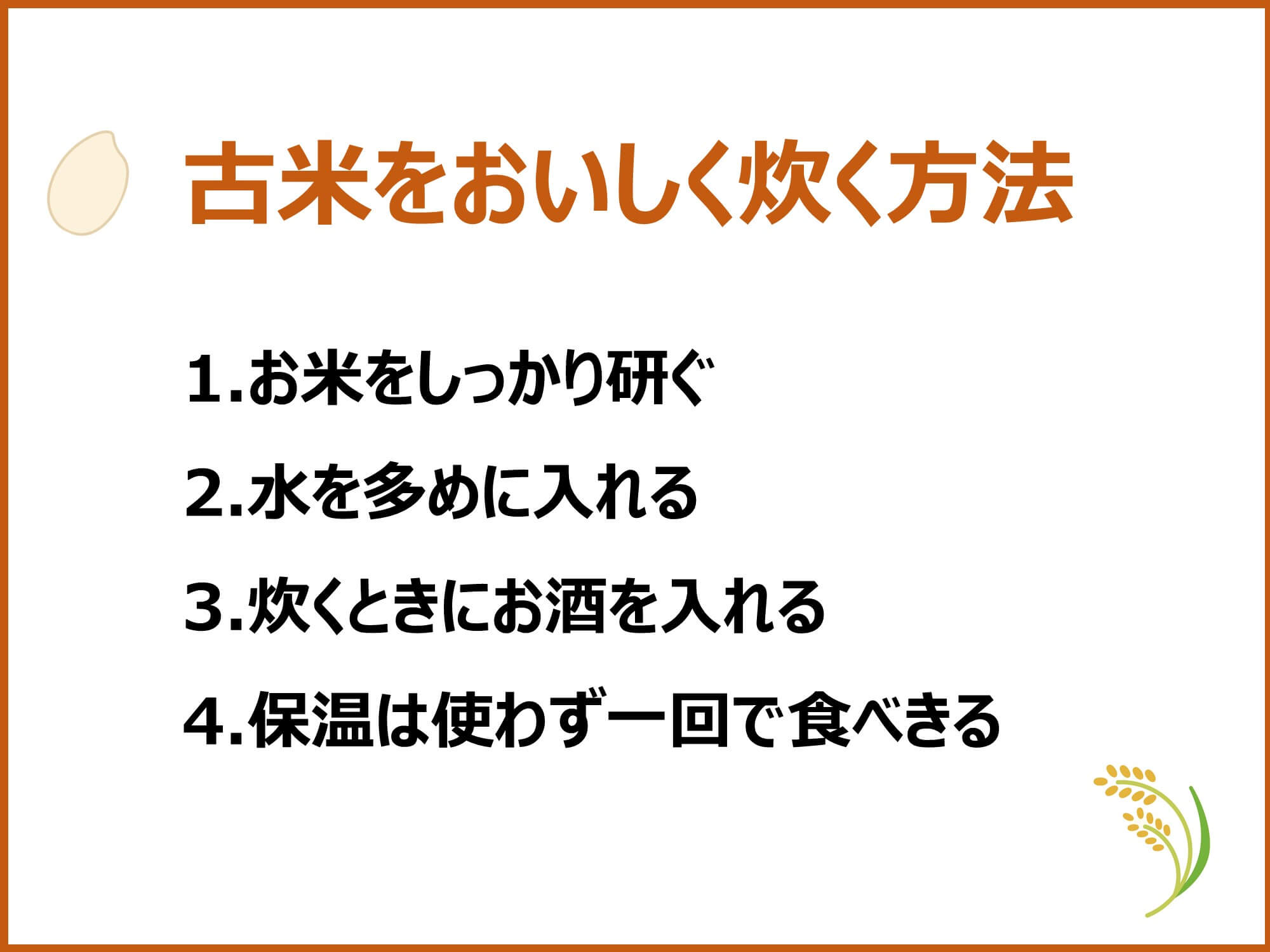

古米をおいしく炊くには?

新しいお米を買っても、食べきれずに古くなってしまうこともあるでしょう。

ここでは、古いお米でも美味しく食べる方法をご紹介します。

1. お米をしっかり研ぐ

古いお米は米ぬかが空気に触れ続けることで酸化し、独特の臭みが出てきます。これを残したまま炊くと、食べた時に臭みを感じてしまい、美味しく食べることができません。

この臭みを落とすために、古いお米は新米よりもしっかりと研ぐ必要があります。水の濁りがなくなるまで何度も繰り返して研いで、臭みをしっかりと落としてから炊きましょう。

すると、臭みがない新米に風味が近づき、美味しく食べることができます。

2. 水を多めに入れる

お米は本来豊富に水分を含んでいますが、放っておくと自然と水分が抜けてパサパサになります。

パサパサの状態であるにもかかわらず新米と同じ量の水で炊くと、水分が足りずご飯全体がパサパサになったり、硬い炊き上がりになったりしてしまうでしょう。

そのため、古いお米を炊く時は水を多めに入れることが大切です。多すぎるとおかゆのようになってしまうので、通常の目盛りの少し上くらいで炊くと、程よくふっくらと仕上がります。

ちなみに、水分量の少なさを逆手に取ってチャーハンなどパラパラとした料理に活用することも可能です。

3. 炊くときにお酒を入れる

古いお米を充分に研いでも、臭みがなかなか抜けきれないことがあります。そんな時には、炊く前に料理酒を少し加えましょう。

臭み消しにたびたび使われる料理酒ですが、古いお米の臭みも消してくれます。

酒の風味は炊飯の過程で飛ぶので、美味しく食べることができるでしょう。

お米が臭い時の対処方法は、関連記事の「お米が臭い!原因はなに?気になるときの対処法まとめ」で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください!

4. 保温は使わず一回で食べきる

炊いたご飯を保温すると、次第に硬く、黄ばんで臭いも出てきます。これは次第に水分が抜けていくことと、ご飯に含まれるアミノ酸と糖が反応して褐色の色素が作られることが原因です。

これを古いお米で行ってしまうと、さらに水分が抜けて、ご飯がとても硬くなってしまいます。

また、古米臭と保温による臭いが混じり、美味しく食べることができません。そのため古いお米は、炊いたら保温せずに食べ切りましょう。

まとめ

日本人ならだれもが愛するお米。大好きなお米だからこそ、美味しく食べることに、とことんこだわる人も少なくないでしょう。

今回ご紹介した方法で新米を選んで、美味しく食べてください。また、古くなってしまった時も、劣化をカバーする方法がいくつもあります。

しっかり実践して、古いお米でも新米と変わらないくらい美味しくいただきましょう。