お米には、一等米や二等米というように等級が付けられているのをご存知でしょうか。お米を購入する際には、銘柄だけでなく等級も参考にすると、よりおいしいお米が食べられます。

では一等米と二等米は、具体的に何が違うのでしょうか。

今回は、お米の等級検査の方法や基準、食味を評価する食味ランキングについて詳しく解説します。

一等米とは?

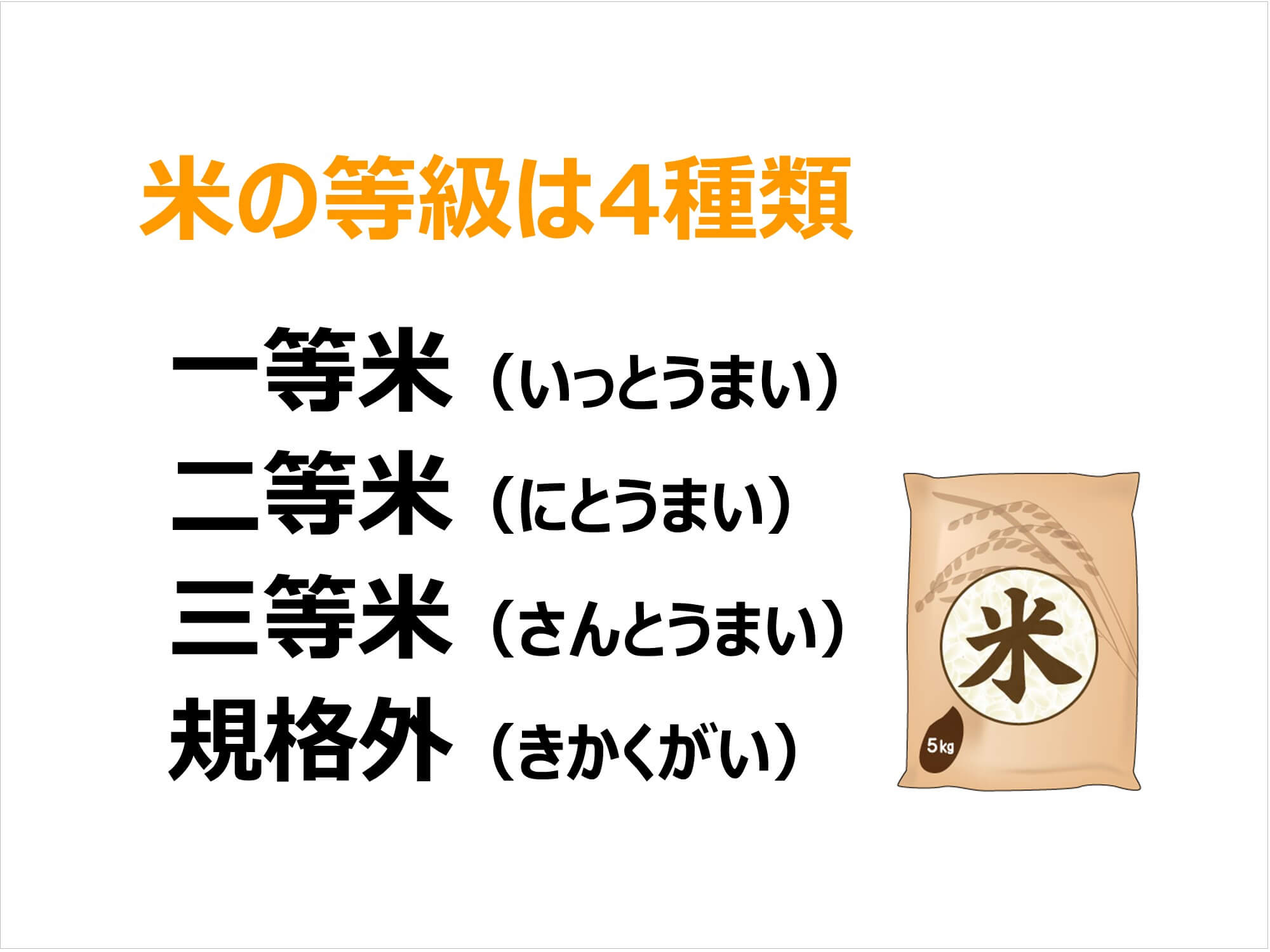

お米には、一等~三等、規格外の4種類の等級が付けられています。

等級は農産物検査によって決められますが、なぜ検査が必要なのでしょうか。

この章では、農産物検査の目的や、検査方法、検査を実施する機関などについて紹介します。

1. 定義や条件とは

農作物は、品種や産地、生育環境、栽培方法などによって品質が異なります。このように品質が異なる農作物を、全国で公正に安心して取引できるように行っているのが「農産物検査」です。

日本国内で、業者を通じて流通するお米や政府が買い入れるお米は、農産物検査法という法律に基づいて品位(一等、二等、三等)や年産(収穫された年)、銘柄などが証明されます。

農産物検査は、品位の検査だけでなく、産地(新潟県魚沼産など)や銘柄(コシヒカリなど)も証明されることから、消費者がお米を購入する際の重要な判断材料の一つとなるでしょう。

お米の品位検査は、精米する前の玄米の状態で行われて、整粒(お米の形が整っているか)の割合によって一等米から規格外までに分けられます。

2. 等級検査の方法

以前は、国(食糧庁地方支分部局の食糧事務所)がお米の等級検査を行っていましたが、2001(平成13)年からは、農林水産大臣の登録を受けた農業協同組合や流通業者など民間の「登録検査機関」が検査を実施することになりました。

検査は、農林水産大臣が作成する名簿に登録された「農産物検査員」が行います。

農産物検査員は、登録検査機関に所属していて、農産物検査の経験が1年以上あること、または農林水産大臣が指定する研修課程を修了し筆記と実技の試験に合格することが必要です。

2021(令和3)年末現在で、全国の登録検査機関は1,733機関、登録検査員は1万9,409名となっています。

具体的な検査内容は、重量検査、水分検査、外観検査です。外観検査では、サンプルのお米を検査用の皿に一粒ずつ見えるように広げて、目視で整粒とそれ以外の粒の割合を判定します。

農家にとって等級検査は、お米の出荷価格に影響するため、農産物検査委員は、正確な判断が求められる仕事です。

3. 一等米と二等米の違いは?

一等米から三等米までの基準は次の通りです。

| 最低限度 | 最高限度 | ||||||

| 整粒(%) | 水分(%) | 被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 | |||||

| 合計(%) | 死米(%) | 着色粒(%) | 異種穀粒(%) | 異物(%) | |||

| 一等 | 70 | 15 | 15 | 7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |

| 二等 | 60 | 15 | 20 | 10 | 0.3 | 0.8 | 0.4 |

| 三等 | 45 | 15 | 30 | 20 | 0.7 | 1.7 | 0.6 |

死米とは、粒のほとんどが粉状で光沢のないもの、着色粒は色の濃さに関わらず粒の表面や一部に着色がある粒と赤米のことを指します。

上記の基準に照らし合わせると、一等米と二等米の違いは、整粒が一等米は70%以上で、二等米は60%以上です。

4. 等級とおいしさの関係は?

これまで説明してきた通り、お米の等級は主に見た目で判断して評価が付けられるのが特徴です。

等級の基準には、死米や着色粒、異種穀粒などが含まれる最低割合も決められていることから、見た目も味に影響を及ぼすと考えられます。

しかし、食品表示法に基づく食品表示基準では、お米の産地や品種、産年、内容量、精米時期、販売者の記載は義務付けられていますが、等級は表示義務がありません。

そのため、お米を購入する際に一等米を選ぼうと思っても、袋に等級が記載されていないケースがほとんどです。

味を重視してお米を選ぶ場合には、毎年公表される食味ランキングの結果を参考にするとよいでしょう。

食味ランキングについては次の章で詳しく解説します。

<2023年11月追記>令和5年新潟県産コシヒカリの一等米比率3.6%の影響

2023年、新潟県では夏場の高温などの影響でコシヒカリの一等米比率が3.6%(9月末時点)という、過去に類を見ない低さを記録しました。ちなみに2022年度、新潟県産コシヒカリの一等米が80.2%でした。

この状況から新潟県内の関係者からは「二等米や三等米でも味は変わらない」というアピールがされるようになりました。JAえちご中越が主催したコメの現況報告会の様子が、以下の動画に掲載されています。

参加者:

粒自体は例年に比べて大きさはどう?JA担当者:

大きさはさほど変わりない。ただ白いだけ参加者がコメの見た目について議論しているが、食味に影響は出ているのか…おいしさを数値で示す食味分析計に三等米を投入すると。

JA担当者:

たんぱく質5.3%、アミロース15.5%三等米もたんぱく質・アミロースともに、おいしいとされる数値を満たしていた。

実際に一等米と三等米を食べ比べてみた。

松村道子キャスター:

一等米は非常に粘りがある。甘みもあとから追いかけてくるという印象続いて三等米は。

松村道子キャスター:

弾力を口の中で楽しめるのは、三等米かもしれない。甘みも違いはほとんどない試食した参加者からも「味は変わりない。最初に三等米を食べたが、すごく甘い。甘みが口の中に残る」「本当に差がなく、ツヤもあって、粘りもあって、食味として変わらないんだなとよく分かった。これをいかに消費者に我々はどう伝えていくか…」との声が聞かれた。

FNNプライムオンライン

このように味は大きく変わらないとの意見が多く聞かれました。一方で「粒が小さい」「割れやすい」などの特徴があり、精米が難しいといった報道もされていました。

食味ランキングで味の傾向がわかる

「米の食味ランキング」は、一般財団法人日本穀物検定協会が、炊飯した白米を試食して食味試験したものを、産地ごとの品種や銘柄でランキングにして毎年発表しているものです。

等級と違い、見た目だけではなく味が重視されます。

1. 食味ランキング評価の方法

米の食味ランキングは、食味評価エキスパートパネルと呼ばれる専門の評価員20名によって、炊飯した白米の「外観」「香り」「味」「粘り」「硬さ」「総合評価」の6項目について比較評価が行われます。

複数産地のコシヒカリをブレンドしたものを基準米として、試験する対象のお米と比較する相対評価によってランク付けされるのが特徴です。

基準より特に良好なものを「特A」、良好なものを「A」、同等レベルのものを「A’」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B’」と5段階で評価してランク付けしています。

つまり、お米の食味ランキングでは、「特A」が最高の評価です。

2. その年の銘柄の傾向がわかる

令和3年度産の食味ランキング試験では、北海道の「ななつぼし」「ゆめぴりか」「ふっくりんこ」、青森の「青天の霹靂(せいてんのへきれき)」、岩手の「銀河のしずく」、宮城の「つや姫」、秋田中央の「ひとめぼれ」、山形置賜の「雪若丸」、新潟魚沼の「コシヒカリ」など42の産地品種が特Aにランク付けされています。

平成元年から28年連続で「特A」を取り続けていた新潟魚沼のコシヒカリが、平成29年に「A」に転落したことでニュースになりました。このようにお米の食味ランキングは、たとえ同じ地域の同じ品種であっても、その年の天候などによってランクが変わります。

また、同じ品種であっても、栽培地域やその地域の気候風土、生産者、栽培方法などによって食味が変わることは珍しくありません。

お米の食味ランキングは、その商品そのものの評価ではないので、「A」ランクの産地品種であっても、「特A」以上に良好な食味のお米もあるのが実情です。

ランキングは、あくまでも産地や銘柄を選ぶ際の参考にしましょう。

食味ランキングについては、関連記事の「特A米の銘柄一覧!味の傾向は?おいしいお米の選び方」で詳しく解説しています。こちらもチェックしてみてください!

おいしさがわかる「食味値」とは?

人それぞれ味の好みは違うので、どんなお米がおいしいのかと聞かれても困るでしょう。

そんなお米の味を数値で表したものが、食味計という機械で測定する「食味値」です。

食味値とは、どんなものなのか解説します。

1. 食味値で検出する成分

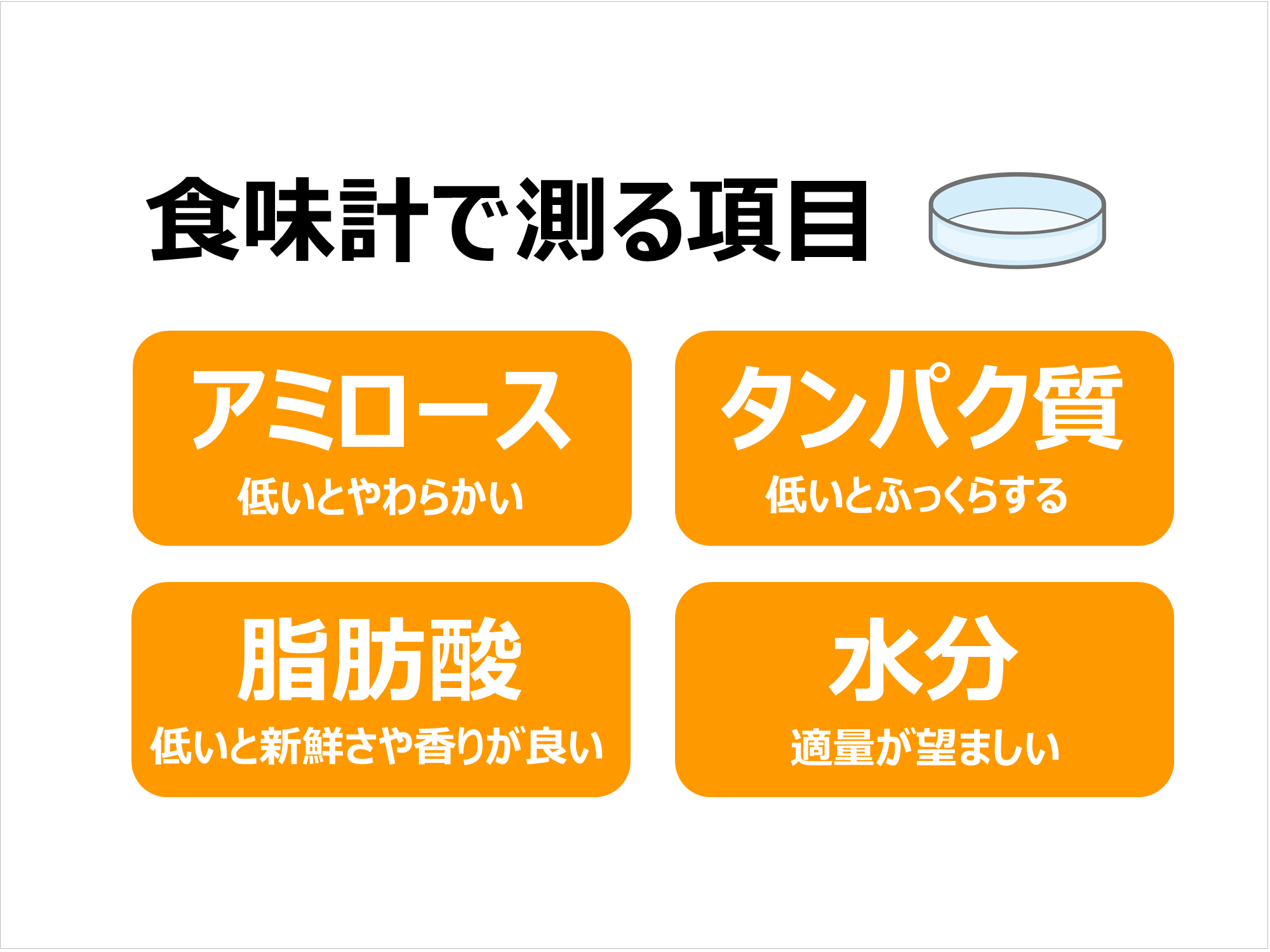

食味計は、お米の粒に赤外線をあてて、光の吸収率から「アミロース」「たんぱく質」「脂肪酸」「水分」の4つの成分を計測して、その数値を基に食味値を算出する機械です。

4つの成分の中で、特に味に影響を与えると言われているのがたんぱく質。たんぱく質は水を通さないため、お米が吸水するのを妨げます。そのため、たんぱく質が少ないお米は、吸水がよくふっくらと炊きあがっておいしいごはんになるのが利点です。

お米の脂質は、貯蔵中に徐々に脂肪酸とグリセリンに加水分解され、脂肪酸が増えていきます。脂肪酸が増えると、古米臭がしたりごはんが硬くなったりする傾向が顕著です。そのため、脂肪酸が低いほど新鮮でおいしいお米ということになります。

2. 食味ランキングと食味値の違い

お米の食味検査には、官能検査と理化学検査の2つの方法があります。

官能検査は、人が食べて味や香り、色、粘り、硬さなどを判断します。この方法でお米のおいしさを評価しているのが、前章で紹介した食味ランキングです。

一方で、食味値はお米の成分を物理的に計測して食味を評価しますが、計測するのは食味要素のごく一部分になります。

食味値は、あくまでの目安です。また、味の好みは人それぞれなので、食味ランキングが「特A」であっても、全ての人がおいしいと感じるとは限りません。

おいしいお米とは、実際に食べた人がおいしいと思うお米なのではないでしょうか。

お米選びは知ることから始めよう

最近では、消費者が生産者や地域にこだわりを持ったり、特別栽培米など農薬や化学肥料の使用を抑えたものへの関心が高まったりしており、お米選びの基準が多様化しています。

インターネット通販で注文すると、全国各地の厳選されたお米を手に入れることも可能です。店舗によっては、発送料金が無料になる場合もあります。

今回ご紹介した、「等級」や「食味ランキング」「食味値」を参考にして、いろいろな地域のこだわりの銘柄のお米を、食べ比べてみてはいかがでしょうか。